先日平成を代表する元横綱白鵬が、「宮城野親方」職を日本相撲協会に返納し、退職することにしたその記者会見が行われた。

元横綱の白鵬は大相撲の優勝回数を始め数々の記録を塗り替えた、大記録保持者であり相撲の強い実力者であった。

彼のアスリートとしての経験や実績に、異を唱える人はほとんどいないであろう。

白鵬は強い相撲取りではあったが、横綱としての品格が優れていたか、と言うと必ずしもそうではなかった。

”心・技・体”の中の、「技」や「体」はそれなりに優れてはいたが、「心」はあまり磨かれて来た様には観えなかった。

時に勝つためには手段を択ばず

これは「プロレスか?」とか、

「オレは強いんだ!」

「相撲は勝てばいいんだ!」

といった類の取り口や、思いがプンプン匂う相撲内容が多かった様に、私には観えた。

そんな彼に私は「品位」を感ずることはなかった。

タイプとしては朝青龍に似ていたのかもしれない。

ひょっとしたらこれは「モンゴル相撲」と「大和相撲」の違いなのかも、と私は想っている。

飛鳥時代から続く日本古来の「大和相撲」は、「勝者を決める」

”力自慢 ”や”技自慢 ”の「スポーツ大会」、といった側面も有しているが、同時に”神事としての行事 ”という側面も有しているのである。

そして前者よりも後者に重きを置いているのが、飛鳥時代より続く「大和相撲」なのである。

試合前に「四股(しこ)」を踏むのは、土俵から”邪鬼”を払い、神様を迎える環境を整え、

「横綱」をマワシに張るのは横綱という神事を執り行う力士は、「神に仕える」「心技体」の充実した「力」と共に「心も充実」している、”神聖な選ばれし者”という側面を持っている。

祀りなどの神事を行う際に、「神に仕える」氏子の代表等が神事を執り行う前に、何日間も”身を清め ””禊(みそぎ)を行う”のと、同じ事なのである。

「横綱土俵入り」が試合の前に行われるのは、この神事の為であり、決してエンターテイメントのパフォーマンスではないのだ。

ところが白鵬は相撲をエンターテイメントの”興行 ”と考えている節がある。

彼の「取り口」や「優勝決定」後の”バンザイ三唱 ”という行為は、プロレスなどの”興行 ”であれば許されるし、盛り上がる行為であろう。

しかし私の様な「大和相撲」のファンや、「日本相撲協会」の幹部達が、白鵬のこれらの行為に違和感を感じるのは、この相撲に対する基本的な考え方の違いに、本質がある様に私には想える。

「神事」を伴わない「エンターテイメント」や「興行」は、「大和相撲」ではない、ということである。

そして今回の「退職報道」に、元プロレス番組の司会者古舘伊知郎が白鵬寄りのスタンスを取っているのも、私には理解できる。

更にはF1レースが大好きだという、トヨタ自動車の社長が白鵬の有力な後援者、だという事にも理解が出来る。

彼らは「エンターテイメント興行」や「勝ち負け」が、好きな人達だから白鵬の「興行相撲」が好きなのだろうと、想われるからである。

因みに白鵬は、これからの事業ビジョンに「世界相撲大会」や「銀座辺りでの相撲部屋=ジム開設」等の構想を、抱いているらしい。

それがニューbusinessとしての「格闘技興行主」に依る、「エンターテイメント」や「興行」という「ビジネスモデル」であれば大いにあるのだろう、と私は思う。

しかしそれは「神事」を伴わない、新しい「興行business」の事業形態であり、「新格闘技business」なのである。

決して神事を伴う「大相撲のupdate版」ではないのである。

白鵬という「新興行主」に依る「新しいbusiness」が、どの様な運命を辿るかについて、私には興味もなければ関心もない。

0622

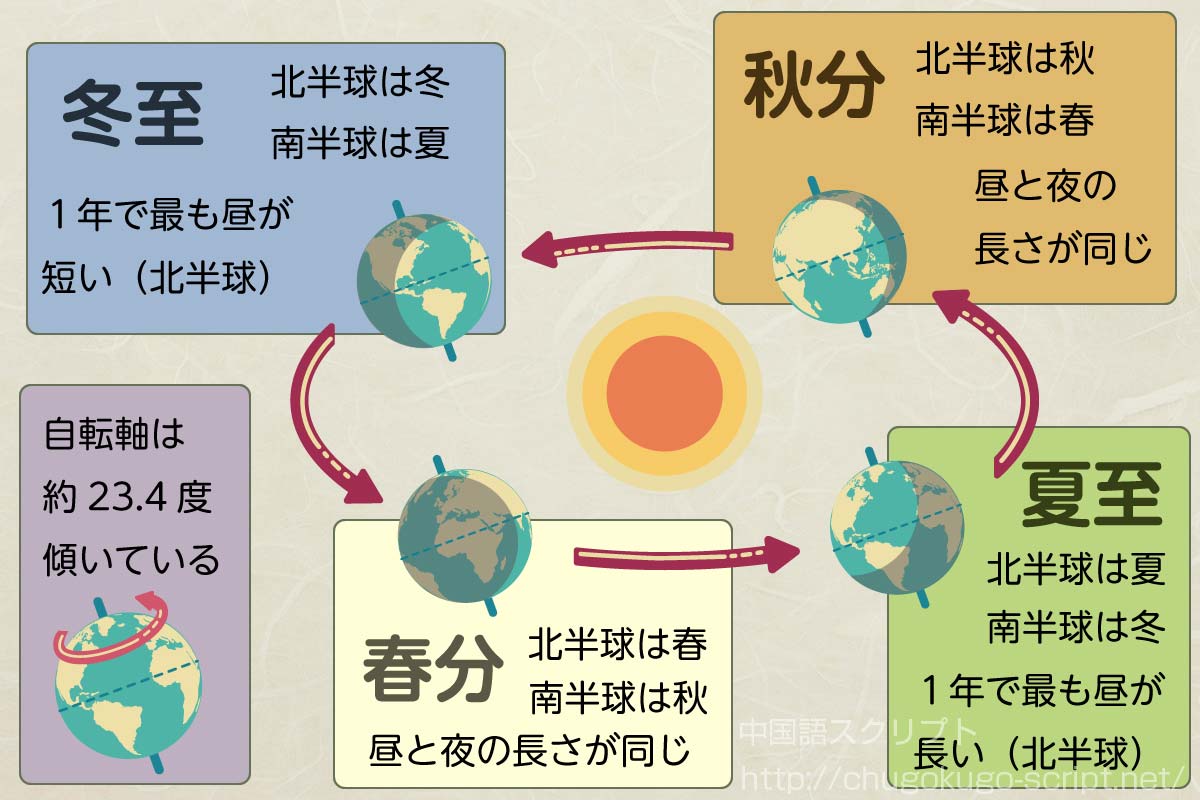

昨日は今年の「夏至」であった。

夏至は言うまでもなく一年で最も昼が長い日であり、逆に一番短い「冬至」と共に、季節が大きく反転する「区切りの日」でもある。

「冬至」が冬から春への転換日であり、比較的welcomeな日として”祝祭感 ”を以って、ポジティブに受け入れられるのに対して”夏至 ”の場合は、そこまで祝祭感はない。

夏から秋、そしてやがては冬にと向かう事はあまり高揚感を伴わない、という事なのであろうか・・。

夏至を境に”灼熱の夏 ”を迎え、「秋分の日」を経て”実りの秋 ”に至ることは、本来は高揚感も高く「収穫祭」等といった、多くの果実や成果を得る歓びの時節であるはずなのだが、

”春を待つ ”想いよりも”祝祭感 ”や”高揚感 ”が低いのは、一体何故なのであろうか・・。

と、そんな事を考えながら今年の夏至を過ごした。

しかしながら確実に言えるのは、これからの5・6週間のあいだに一年で最も暑い日である「大暑:7月22日」や、「小暑:7月7日」がやって来る、という事であり「盆休み」が過ぎるまでは、覚悟して体調管理に臨まなくてはならない、という事であろう。

私の棲む北海道の道東は、本州ほどでは無いからまだ過ごし易いのであるが、冬季の「冬至」からの5・6週間がそうであるように、この季節の「折り返し地点」からの1ヶ月が最も厳しい時節である。

私達は”暑さ負け ”しない様に、その厳しい日々を遣り過ごし乗り切るための、準備と覚悟とが必要なのである。

今日は七夕で、「小暑」でもある。

今年は梅雨前線の停滞もなく、晴天の天の川や”彦星””織姫”が観える確率が高い日であるという。10年の内2・3度の確率で、晴天の七夕が観えるのだという。

さて今年の七月は、「トカラ列島での地震頻発」が大きな話題になっている。

震度4~6くらいの地震が毎日の様に、ここ2・3週間続いているのである。

これはかなりの確率で、遠からず大地震が起きる可能性を示唆している、と言ってもよい自然現象なのではないか。

更に、この群発地震発生エリアは、上記の地図のとおり阿蘇山→霧島連山→桜島→トカラ列島という、九州を北から南に縦断する火山帯の一画を占めており、これら一帯は地下深くでは繋がっている。

従って、ほぼ時期を同じうして発生している「霧島連山」の「新燃岳」の火山活動が活発化している事とは無縁ではない。

この北・南に九州を縦断する「活火山帯」全体が、活発な活動期に入っている、と理解すべきであろう。

という事から「トカラ列島」と共に、当該活火山帯エリアに含まれる自治体は、他人事とするのではなく自分事として認識し、トカラ列島と同様の問題意識を、持つ必要があるのではないか、と私は考えている。

自然現象で起こる事は、客観的かつ科学的な情報の収集と、分析に依って、近い将来起こりうる事態に”備える事”が重要なのである。

取り分け住民の生命と財産を守る事が、大きな役割と使命といえる自治体や政治家達は、これらの情報や分析に基づく事前の「備え」を為すべきではないか、と私は想っている。

決して「マンガ」や「夢み」といった、非科学的な情報や主観的な情報に惑わされてはいけないのである。

マスコミやSNS等のマイクロメディアは、「視聴率」や「視聴者数還元金」が、情報収集と情報発信の動機である事を忘れてはいけない、のである。

”備えあれば憂いなし”なのである。

0707

ブラックベリーの可憐な白い花

今週は、7月22日の”大暑”をピークに猛暑の週であった。

連日33度以上の日が続き、23日の水曜日は36度と今シーズンに入っての最高気温を記録した。”猛暑日”だった。

帯広は40度に達するかも、と気象庁が推測した十勝の最高気温は実際には38.9度と、推測以下で済んだ。

帯広は海から60㎞前後遡った盆地という事で、旭川や北見同様に北海道でもたびたび冬の最低気温と共に、夏の最高気温を記録する気候の厳しい都市である。

冬寒く、夏暑いのは盆地の持つ地理的な”宿命”である。

自然環境は厳しいが、その分果物などの生育や昼夜の寒暖差が大きい場所でもあり、悪い事ばかりではない。

因みに私が生息している南十勝の大樹町は、帯広とは6・70㎞南南東に離れており、更に海から3・4㎞しか離れていない事もあって、帯広に比べ3度前後は低くて済む。

従って、盆地の帯広よりは夏の暑さも冬の厳しさも緩くて済むのである。首都圏の友人などがニュースを見て、心配してメールをくれるが、いつもそう言って彼らの懸念に応えている。

そして昨日あたりから最高気温も逓減してきており、朝夕は涼やかな風さえ感じられる様になって、

ピークの23日の36度→24日:32度→25日:30度と日を追う毎に、過ごし易くなってきている。

週間予測でも、今後最高気温が30度を超える日は数えるほどしかなく、20度台で推移すると予測されており、最低気温は20度以下が常態化するとされている。

今年は、立秋(8月7日)に向けて秋が早くやってくるかもしれない。実はそれを予感させる現象が起きているのだ。

猛暑日の数日前から、我が家の畑では赤とんぼが十匹以上確認できているし、市街地に向かう道路沿いのススキの穂が膨らんできているのである。

もちろんススキの白い穂を目にするのは、まだ10日や二週間はかかるのだろうが、昆虫や草木は既に秋の到来を予感しているのである。

更に今日は、いつもは8月下旬に咲く”ブラックベリーの白く可憐な花”を、数輪確認することも出来た。

気象庁の予測ではまだしばらく暑さが続くことに成っているが、自然界からの便りは秋の早期到来を予感させるシグナルが、幾つも出てきているのである。

0725

夏の終わりを象徴する”処暑”が過ぎて、数日経つ。

私の棲む南十勝では先月の猛暑を過ぎ今月に入ってからは、30度を超える日が週に1日あるかどうか、である。

本州では連日の猛暑日が報道されており、まだまだ秋の到来は先の様だ。

因みに今年の猛暑が長く続く事の要因の一つは、ジェット気流(偏西風)の流れる場所が例年より緯度が高く、北海道の辺りまで北に上昇している事にあるらしい。

その分日本列島の高い位置まで、南からの温い空気が張り上がり、日本列島全体を暑い空気が覆い尽くす日が続くのだ、という。

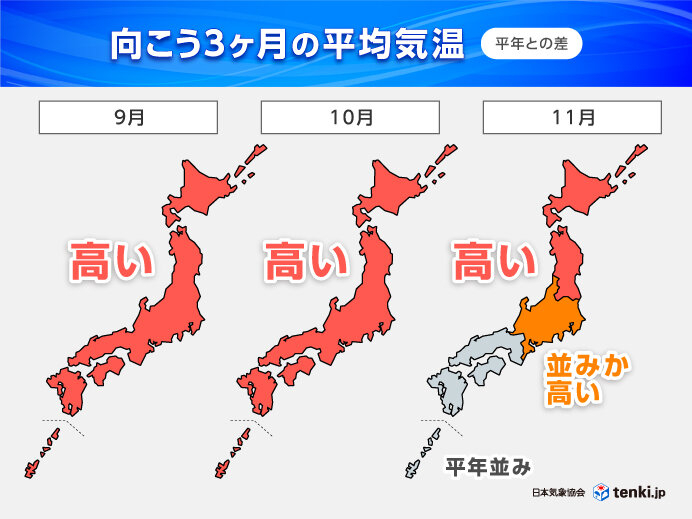

最近日本気象協会が発令したここ3カ月の中期予測では、今後3か月間=秋季は現在の状態が続き、例年の平均気温よりは2・3度高い日が続くのだという。

従って全国的に「涼しい秋」の到来は遅く、残暑がしばらく続く”熱い夏が長い”のだという。

これは北海道も例外ではなく、やはり例年よりは2・3度は気温が高い秋の3ヶ月になると、予測されている。

「地球温暖化」といった、ベイシックな気候変動と共に「ジェット気流の高配置」といった、今年の要因によって”夏の長い一年”になるのだ、という。困ったものである・・。

しかしながら、例年の北海道は9月の下旬に成ると最低気温が、一桁台に成る日がボチボチ現れるのであるから、今年2・3度高い日がしばらく続くとすれば、冬の到来はその分遅れて”穏やかな秋”が、数週間は続くことに成るのかもしれない。

本州では残暑が続くことに成るのだろうが、北海道に関して言えば”穏やかな秋”が例年より長く、今年は期待できるのである。

もちろんそういった「気温の変化」や「海水温の変化」は、農作物の生育状況への影響や、鮭やシシャモといった秋の海の恵みの、収獲時期の遅延という結果をもたらす可能性が高まるから、その影響も出てくるだろう。

今週は「最低気温」が20度以下になる日が増え、鈴虫やキリギリスといった秋の虫が盛んに鳴いているから、秋の到来は間違いなく進んでいるのだが、”穏やかな秋”が長く続き、”本格的な冬の到来”が少しでも遅れる事は、北海道に生活の拠点を置いている我が身としては、悪い話ではないのである。

今年のサンマは、ここ数年では大きくかつ脂がのっている様である。

更には、大漁という事もあってか値段も手ごろである。

そんなこともあって我が家の食卓に登場する機会も、例年より多い。

北海道で新サンマが出回るのは、お盆前後のことで北海道の東端=根室の漁港「花咲港」が、その前線基地である。

そんなこともあって、毎年北海道のローカルニュースでは花咲港に新サンマが水揚げされた時は、必ずと言ってよくニュースに登場する。

この季節の風物詩はその年のサンマの魚体の大きさや、ザックリとした販売価格をも、ある程度知ることが出来るのである。

今年のニュースでは魚体が大きく、近年にはまれな大量の水揚げが報じられていたから、今年のサンマには私も期待していたのであった。

早速週末のショッピングのついでに魚介コーナーを覗いたら、少なからぬ量のサンマが並んでいた。

それも近年見慣れていたペーパーナイフ大の、細身のサンマではなく脂の乗った丸々と太ったサンマであった。

更にサンマの口先は黄色であった。

サンマの黄色い口先は、脂の乗っている目印である。

丸々太った黄色い口先であるサンマを撰んで、迷うことなく私は5・6尾買い求めた。

そしてその日の夕食では、すりおろした大根と柑橘類と共に食卓に載り、秋の味を堪能する事が出来た。

久しぶりに”納得のいく秋刀魚”であった。

それから二週間ほど経った先日、私の棲む大樹町の漁港で今年の秋味=鮭の水揚げが始まった、とやはりローカルニュースが報じていた。

今週末のショッピングが楽しみである。

9月中旬

”サンマ漁 ”が今年は 大漁であるとの情報が、北海道以外の宮城や房総沖の太平洋側沿岸から続々入って来ている様で、今年は何年かぶりに大漁である、という。

と同時に、ここ数年不漁が続いた”スルメイカ漁 ”でも大漁が続いているとの事である。

実際のところ地元のスーパーに行くと、大振りのスルメイカが冷ケースにたくさん並んでおり、かつここ数年に比べ2・3割は安く手に入るようになっている。

やはり、漁獲量が例年よりは相当多くなっている事が判る。

漁獲量が多くかつ大型のスルメイカが店頭に並んでいると、その黒々とした立派なイカに自然と手が延び、ご飯のお供にと買い求める様になる。

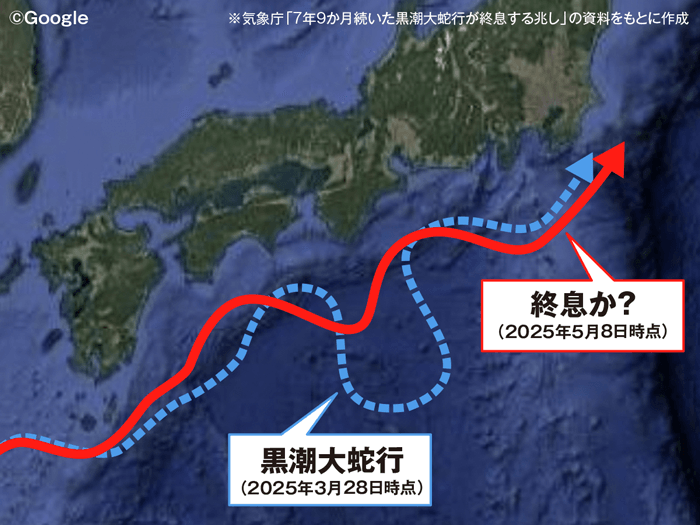

今年のサンマやスルメイカの大漁は7・8年ぶりの事であるらしく、どうやらその原因には”黒潮の大蛇行”の終焉が考えられている、という。

”黒潮の大蛇行 ”が発生している間は、日本列島の東側のエリアに温かい海水が停留する事により、海水温も高くなり黒潮に乗って移動する南方の魚種が、北上する事に成るのだという。

温かい黒潮が紀伊半島の南南東を蛇行する事で、本来は千島列島辺りから南下する「寒気を伴った冷たい海流」が孤立してしまい、黒潮との合流が遅れその分海水温が上がってしまうのだという。

そういった事態がここ7・8年続いたことが、比較的冷たい海水を好む「サンマ」や「スルメイカ」が、日本列島近海に寄り付かなくなり、不漁の原因と成っていたのだ、という事らしい。

今年になって、従前の様に「サンマの大漁」や「スルメイカの大漁」が戻って来たのも、”黒潮の大蛇行の終焉 ”に由来しているのだという。

という事であれば、来年以降も「サンマ」や「スルメイカ」を、気軽にかつ安価で手に入る可能性が高い、という事であろう。

もちろんしばらく黒潮の大蛇行が発生しなければ、という前提条件が続くならば、ではあろうが・・。

いずれにせよこの海流の変化は、私には望ましい事ではある。

9月下旬

先週辺りから、丹頂鶴の鳴き声が盛んに聞こえるようになった。

丹頂鶴はこの季節群れで移動する事が多いから、リーダーが他のメンバーに対して盛んに鳴きながら指令を出すのである。

すなわち「この先の牧草地に舞い降りるから、高度を下げるぞー」とか「収穫の終わったトウモロコシ畑に移動するから、オレについて来~い」とかいった感じで・・。

”ク・グㇽッワー、ク・グㇽッワー”と、けたたましいあまり美声とは言えない声で叫びながら、編隊を組んで移動するのである。

我は丹頂鶴の鳴き声や、ハクチョウなどの鳴き声が上空から聞こえ始めると、そろそろ本格的な”秋の深まりが始まるぞー!”などと想うのである。

というのも丹頂鶴やハクチョウといった渡り鳥の南下は、彼らの本拠地であるシベリア辺りに、北極由来の寒気が到来している事を知ることとなるから、である。

シベリアへの寒気の到来→タンチョウヅルたちの移動(南下)→北海道や南十勝への飛来

と、トコロテン式に渡り鳥が移動するからである。

従ってシベリア由来の渡り鳥の到来は、私達にとって季節の移り替わりを知らせる、一つのメルクマール(指標)に成っているのである。

因みにこの「寒冷地の渡り鳥」の大移動は、10月中旬の南下とともに、日本からシベリア行きの「北帰行」が始まる4月頃、の年2回行われる。

そして4月の北帰行は「春の到来」を予感させるメルクマールに成るのである。

この寒冷地の渡り鳥の集団の大移動は、これからもう直ぐ「冷たい季節がやって来る」事を私達に知らせ、”冬支度を始めよ!”と準備を促すのである。

そんな風に考え始めて後、車でショッピングに向かうと、トウモロコシ畑に挟まれた農道で丹頂鶴のグループに出くわした。

丹頂鶴の横断歩行

というのも刈り取りの終わったトウモロコシ畑には、トウモロコシの顆粒や根下に生息している虫たちが、彼らのエサとして沢山残留しているのだ。

彼らはシベリアからの長距離移動で疲れた身体を休めると共に、たっぷりと栄養補給をした上でリフレッシュして、1週間か10日ほどこの南十勝で保養した後、更なる越冬地に向かって南下して行くのである。

そしてこのシベリア辺りの丹頂鶴やハクチョウの飛来は、同時に「鳥インフルエンザ」の日本列島への伝番をももたらす、可能性があるという事実をも忘れてはならない、のである。

10.08

先週の金曜日から昨日まで、サッカー日本代表の来年に迫ったW杯に向けた「強化試合」が、2戦行われた。

「対パラグアイ戦」「対ブラジル戦」がそれである。

2試合を観ての感想は、「冨安」「板倉」のケガによる離脱のせいか、DF陣がマダマダ安定しておらず結果として、両試合とも2点ずつ奪われてしまったのは、ある意味必然であった。

私はブラジルにはもっと点が奪われるかもしれない、と懸念していたが、結果的にブラジルDF陣も不安定であったため、「南野」「中村」へのプレゼントゴールがあって、彼らは浮足立っていた。

3点目の「上田のゴール」は、伊東純也からのコーナーキックからの得点で、こちらは間違いなく実力であった。

3点目に関しては、称賛に値するゴールであった。

というのもこのスタイルは、アジア最終予選の時から培われていた得点パターンで、この時は上田綺世選手も落ち着いて決める事が出来たようだ。

上田は前半にも決定的なシーンがあったが、比較的イージーな場面での得点機を逃したのは、彼の「未熟さ」よりも「心の問題」だったように私の眼には映った。

すなわち決定機を逃したのは、サッカー大国ブラジルへの「尊敬と畏怖の念」から、「平常心」を失ってしまった結果であったと、推察したのである。

後半の終盤に成って訪れたチャンスに、いつも通り対応出来て、ゴールを決められたのは、それまでブラジルDF陣が自滅により2点日本に献上してた事と無縁ではなかった、と私は想っている。

この時の得点は、彼の中でブラジルに対する「尊敬と畏怖」が消えていたから、だと想っている。

それで「平常心」に戻る事が出来たのだ、と私は想ってる。

因みにブラジル戦では、日本代表は「前半」と「後半」とでは別のチームに成っていた。

「前半」のままのDF陣が不安定なチームだと、「BEST16」の壁は破れないであろうし、「後半」のチームであれば「BEST8」への進出も可能かもしれない、などと想ったのである。

また、不安定な日本DF陣において新たな選手の成長が見られたのは喜ばしい事であった。

鈴木淳之介の事である。

彼が今回のブラジルとの戦いで自信を持って、このまま成長し続ければ、「冨安」「板倉」「谷口」と共に、日本DF陣の安定化に寄与するに選手に成るだろう、と想われるからである。

いずれにせよ今回の二つの親善試合は、日本代表にとって「現時点での課題」がどこにあるのか、を知ることと「自信を付ける」きっかけを与えてくれた試合であった、という事は言えそうである。

10.15

今日は私の棲む南十勝大樹町にも””木枯らし一号”が吹いた。

朝から北北西の風がビュービュー鳴り、モミジや柏の葉が舞い散り緑の芝生とのコントラストが、鮮やかだった。

晴天ではあったが、広葉樹の紅葉が一気に進んだ。

因みに十勝の中心部帯広には、今日”小雪が舞った”という事である。

本格的な冬の到来である。

そして今年も夏と秋に沢山の実を付けてくれたラズベリーも、いよいよシーズンの終わりを迎えたようだ。

今シーズンの終わりは、先週初霜が降りた事で一気に進んだ。

それまでの2・3週間は将にかき入れ時で、毎日3㎏前後の果実が収穫できたのであるが、やはり霜には勝てない。

そんなことがあって私や家族も、シーズンの終わりが近ずく事を、意識してはいた。

ラズベリーは7月中旬からの”夏採れ”と、9月下旬からの”秋採れ”の年2回収穫があり、夏よりも秋の方が収穫量が多く実も大きい。

昨年より作付面積を2割がた増やしたのに、収穫量が1.1倍程度にしか増えなかったのはひとえに”初霜”の影響であろう。

その初霜が降りた事もあって、先週末には半年間お世話になった「ビニールハウス」のビニールを外し、”ハウスじまい”を行った。

毎年GW頃に「ビニールを架け」、10月のこの時期に「外す」。

ハウスの野菜は、ニラから始まり、アスパラ、大葉、ニンジン、トマト類、茄子、キュウリ、パプリカと、多くの野菜を我が家の食卓に提供し続けてくれたのである。

この様にして夏から秋が過ぎ、畑の野菜や果実が姿を消し、枯葉や木枯らしと共に晩秋が訪れ、やがて厳しい冬にと季節が入れ替わる。

毎年の様に同様の事を繰り返し、一年が過ぎて行き、自分も歳を重ねていく。

晩秋から冬の到来を象徴する”床暖房”は、先週の初霜の頃から稼働させた。

更に今日の”木枯らし”を以って、今年初めての”ペレットストーブ”にも、火を入れた。

そして夕飯のメニューには”寄せ鍋”が登場し、身体を内から温める。

「冬支度」が生活の多くの場面で、進んで行くのである。

焼きイモの旨い季節がやって来る

10.28

今月に入ってから、”錦秋 ”という言葉が将にJustfitしていると感じている。

我が家の錦秋は主にモミジによって感じられるのだが、「錦秋」は晩秋の真っただ中である事を知らせ、木枯らしと共にいよいよ本格的な冬がやって来る、と我々の目に告げているのである。

すでに早朝の最低気温はマイナスに成って久しく、霜は牧草地や我が家の草木や雑草にも容赦なく降りかかり、霜枯れも進んでいる。

青い芝生にモミジの枯葉が絨毯の様に

そして日高山脈には既に頂上付近に降雪が起きており、「初冠雪」が確認される。

日高山脈の頂上付近は概ね2000mを越えているから、日本海側やオホーツク海側に雪の便りが聞こえてくる頃には、やはり冠雪が観られるのである。

またこの時期に私は、今年も沢山の果実をもたらしてくれたラズベリーの茨の枝を伐採し始める。

感謝の念を込め、かつ来年もヨロシク!と願いながら、茨だらけの細い枝を剪定バサミで切るのである。

こうやって少しずつ冬に向かっての支度を進めている。

既に床暖を入れて1週間以上経つし、今週からはペレットストーブも入れ始めた。

夕ご飯には「鍋物」や「汁物」のメニューが増えて来た。身体の中に積極的に”暖 ”を取り入れるのである。

そうして”冬には冬の生活を愉しむ ”日々が始まるのである。

11.08

先週の後半から関西に来ている。

二年に一度の大学時代のクラス会が行われた事と、クラスメートの一人がこの二年の間に亡くなったため、彼の墓参に行くためであった。

彼の墓が奈良県斑鳩町に在った事もあって、今回のクラス会は定例の京都ではなく、奈良市でおこなった。

京都が今やインバウンドの都に成っていて、ホテル代が高騰していた事も少なからぬ影響をしていた。

とはいえ、古都奈良にもインバウンドの客は多く、繁華街の歩行者の半数は外国人であった。

更にそのうちの約半数が白人で、他はアジア人等で髪の毛を布で覆っていたイスラム教徒、と思しき観光客も1割前後はいた。

ちょうど高市新首相が「台湾有事への対応発言」を発して、中国が「日本への渡航自粛」を呼びかけた後ではあったが、中国人を含むアジア人は少なからず居り、他に韓国人や東南アジアやインド・パキスタン・バングラデシュ人なども含まれていた。

中国人には香港人や台湾人も含まれていただろうし、言語もほとんど同じだから、私などには到底区別はつかない。

クラス会の場(飲み会)で、しばらく故人の学生時代の思い出話等で、彼を偲んだ後で、

インバウンドによるオーバーツーリズムの弊害や、奈良県選出の新首相の話題や、先の参議院選挙での新興政党躍進の話題、更には今裁判が行われている「安倍元首相暗殺犯」の話題、などが交わされ、いつになく政治の話題が多かった。

そんな中でメンバーの1人が ”何となく世の中が、きな臭くなってきてるな・・”と言った際に、少なからぬ面々が肯いていたのが印象的であった。

そして宴の終わりが近づいて、次回の話をした時に何かの拍子についでだから、という事で各自の将来入る墓の話題に成った。

先祖代々の墓/合同葬/樹木葬/散骨葬などなど十人十色であった。

現時点での各自の情報を確認してから、2年後にまた京都でやろうとことに成った。

今回の事があったから、クラス会の場所が変更され得ることをも互いに確認し合った。

自分も含めた誰かが2年後に生きているかどうかは、誰にも判らない事を、各自ともに自覚していたのだった。

70歳を過ぎたメンバーが集まった、今年のクラス会であった。

11.25

奈良や滋賀といった関西の旅行から帰って10日ほど経つが、この間改めて“ 自然環境の中の人間 ”といった様なコトについて、考えさせられた。

12月8日深夜の震度5弱の地震と、昨日の久方ぶりの大雪とがそのキッカケであった。

震度5弱の地震の震源地は八戸沖という事で、かの地は6強の震度であったという。

震源地から4・5百kmは直線で離れていて、日高山脈の東部に位置している我が家への影響は、限定的であった。

北海道は日高山脈という2000m級の山々が150㎞程連なる山脈を境に、東と西の自然環境がガラリと変わるのであるが、その南端である“えりも岬”によって、海の環境も大きく異なる。太平洋東部と太平洋西部のことである。

千葉辺りで言えば、東京湾の内房と太平洋側の外房とに大きな違いがある様に・・。

今回の地震及び津波の影響も、将にえりも岬の西側と東側とでは大きく異なっていた。

西部側は今回の地震で震度も津波も比較的大きな影響を受けたが、東部側はその8掛けや7掛けで済んだ。

そしてその地震からほぼ1週間経った昨日の大雪である。

こちらの方は先週後半から、天気予報等で事前に喧伝されていたこともあって、備えも準備も心構えも、予め対応することが出来た。

とはいえ24時間近く降り続けた雪は多く、わが大樹町の街中に在る観測地では68㎝の積雪を記録し、早朝から除雪車が出動した大雪であった。

市街地からは離れた太平洋側に近い我が家では、積雪は60㎝程度で済み郊外の牧草地に囲まれた立地であるため、生活面での大きな影響はなかった。

庭の景色が一変したのは言うまでもないが、どちらかというと一面の雪景色で”やっといつもの冬が来たか ”と、心に潤いを感じたくらいであった。

そして本日早朝に、気象庁が発令していた「北海道・三陸沖後発地震注意情報」も解除された。

太平洋から数㎞しか離れてない海抜22・3mの海近くに棲み、津波の心配に心を砕く身としては、一安心しているところである。

帰宅してからのこの10日間は、自然災害に備えつつ関西旅行でゲットして来た、情報や資料類の整理と読み込みを行っていたが、それも昨日済ませた。

今回の取材旅行で得た資料は、それなりに満足いくものであったから、遠からず今後の執筆活動に反映して行く事に成るだろうと想っている。

しばらくは自然環境も落ち着き、比較的暖かい年末を迎えることに成るらしい、という事なので年末に向け、今年一年間に溜まったモノやコトなどを整理しながら、この一年をゆっくり振り返ることに成りそうだ。

12.17

今年の冬至は22日であった。

やはり、冬至を迎えると嬉しい。

冬至の昼は一番短く、この日を境に昼が少しずつ長くなり、ほぼ半年後の6月22日前後の夏至に向かう、転換点に成るからだ。

今から5千年も6千年も前から、人類はこの日の事を熟知しており”冬至祭り ”をして、祝って来た。

南米のインディオ達の遺跡にはそれが確認出来るし、北欧などでも”冬至を祀る儀式 ”は盛大に行われて来た。

日本の縄文人達も自然環境を観察しながら生きてきた事もあって、冬至を祝う習慣は何らかの形でキットあったに違いない。

自然環境を観察する賢い人たちの存在を考えれば、この儀式や祝祭は形を変えていたとはいえ、数千年前というより、数万年・数十万年前から行われていたに違いないのだ・・。

さて、その冬至を祝う儀式や祝祭といった事に関心を持つようになった私は、かつて日本には「日奉(ひまつり)衆」という人々が居り、古代飛鳥の朝廷には「日奉部(ひまつりべ)」という天文系の儀式を担う、官人が居たことを知った。

そして「日奉衆」というのは、「日を奉る人々」であり、「太陽」を神として敬い、あがめ奉って来た、”天文系の祭祀に関わる職業”に関係している、専門職系氏族である事が判った。

その「日奉部」の官人たちは、「国分寺や」や「国分尼寺」がそうであった様に、 当時の国衙(こくが)=現在の県庁の敷地の中の一画に配置・配属された。

そして各国(現在の都道府県に相当)において、太陽にまつわる幾つかの神事を中心とした、天文系祭祀の年中行事を担当して来たのだという。

「春分」「夏至」「秋分」「冬至」に行われる節目の行事は、その中でもとりわけ大切な行事であったようだ。

中んずく「冬至」は最大の行事であった。

何故なら、昼が一年で最も短く、日の出も遅く日没が最も早いこの日は、万物に恵みをもたらす源である”太陽 ”のパワーが最も弱まる日、でもあったからである。

そこで「日奉部」が活躍するのである。

一年で一番力の弱まった「太陽」を鼓舞し、その力の復活を祈念・祈願する神事を執り行うのが、「日を奉(たてまつ)る」官人の力が発揮される、将に大事な仕事だったからだ。

「日奉部」にとっては冬至及びその周辺の期間は、最も忙しく働き、幾つかの神事というイベントが行われたのであろう。

東京には多摩川沿いに「日野市」という街があるが、この街の名の由来は「日之宮神社」から来ているのだという。

そして「日之宮神社」はかつて日奉部にとって、武蔵之國の氏神の様な存在であったという。

「日之宮神社」は、武蔵之國の国衙=国府が在った現在の府中市から、北北西数㎞先に位置し、そのエリアが武蔵之國の日奉衆の活動拠点であったという。

その日奉衆の力が朝廷及びその出先の各国国衙で衰退するきっかけに成ったのは、7世紀末に行われた天武天皇とその后であった持統天皇が、伊勢神宮を皇室の神社と定めた事に依っている。

言うまでもなく伊勢神宮は天照大神を祭神としている。

太陽を神として祀る神社や神人は一つの系統が在れば、それで足りるのだ。

かつて6世紀に敏達天皇によって、官人として太陽神を祀る祭祀を任されて来た日奉衆も、150年経って登場した新しい国家観を持つ天皇の出現により、その地位を追われ、失業してしまったのである。

その様な事に私は想いを馳せながら、カボチャを使った料理を食べ、柚子を使った自家製果実酒を呑みつつ、来たるべき春やその前に訪れる新年の事を考えていた、冬至の日であった。

12.25