JR中央線の「石和温泉郷駅」に、私が降り立ったのは5月中旬の過ごし易い時節で、今年の”信玄まつり”が済んで一月ほど経った、新緑若葉の鮮やかな頃であった。

山梨の郷土史研究家達と落ち合う集合場所は、駅から徒歩で5・6分の温泉ホテルであった。集合時間はロビーに18時頃であったが、JRの時刻もあってその宿に着いたのは集合時間の30分近く前の事であった。

宿のフロントに向かうと、入り口近くのホワイエの様な場所に、既に藤木さんと西嶋さんが来ており、彼らは応接セット様の横に並ぶ皮製の長椅子で寛いでいた。

私を見つけると手を挙げて私を招いた。

「ご無沙汰してました・・」二人に挨拶を済ませると、西嶋さんがネイティブな甲州弁で

「ホントじゃんねー、何年ぶりに成るズラか・・」と言って私に握手を求めて来た。

傍らで藤木さんがニコニコしていた。

「コロナの前ですから、かれこれ4・5年ってとこでしょうか・・。

藤木さんとは、その間一緒に北茨城に行ってますけど・・」私が応えた。

「ほんなに、ご無沙汰してたんかい・・」西嶋さんが言った。

私は久しぶりの西嶋さんを、改めて見まわして、

「少し瘦せましたか・・」と呟いた。実際のところ久しぶりに逢った西嶋さんは、私の記憶より一回りは小さくなった様に感じられた。

「まぁね、オレは基礎疾患を抱えてたからコロナをきっかけに、女房が口うるさく勧める運動をしたり、食事療法したりで、おかげでだいぶ健康体に成ってるだよ・・」西嶋さんがニコニコしながら言った。

「たしか、糖尿気味だったと云われてましたよね・・」私が確認する様にそう言うと、

「まぁね・・。だもんでおっかねェコロナに罹らんように、おかーちゃんのいう事をよーく聞いて、運動したり脂っこいモンを控えたり、野菜たっぷりの飯を食ったりで、10キロ近く落としただよ、これでも・・」と、西嶋さんはニヤニヤしながら語った。

私達がその様な会話をしていると、入り口付近から

「遅くなったじゃんね・・」と、大きな声で久保田さんがニコニコ顔で近づいて来た。

久保田さんとも、北茨城以来であった。

「どう、ほれじゃぁみんな集まったようだし、チェックインでもするじゃんケ・・」西嶋さんが皆の顔を見廻しながら、そう言って促し、フロントに向かった。

「上野さんは・・」と私が藤木さんに尋ねると、

「上野君はネ、今日は一緒に泊まらんケンが夕飯を一緒に喰うコンに成ってましてね、7時頃には合流する予定です。

ほん時に新しい仲間を連れて来る、らしいですよ・・」藤木さんがそう言って説明してくれた。

上野さんはこの前の北茨城行きに一緒した郷土史研究の愛好家で、ひたちなか市武田郷の甲斐源氏の拠点跡を訪ねたり、奥久慈に点在する金鉱山開発跡探訪に加わった、メンバーの一人であった。

早々にチェックインを済ませた西嶋さんが、

「いつも通り、藤木さんとオレが同じ部屋で、立花さんと久保田君が同じ部屋でいいら?問題ねぇずら・・」と甲州弁で私達に確認しながら、部屋のキーを渡しチェックインシートへの記入を促した。

私達は肯きながら、チェックインを済ませた。

「7時の食事場所は、どちらに成ります?」私がルームのカードキーを受け取りながらフロントのスタッフに、そう尋ねると、

「こちらの奥がお食事や宴会場に成ってまして、皆様の夕食は入って左手の”桔梗の間”に成ります」と、入り口とは反対側の奥まったゾーンを手差しながら教えてくれた。

「5階のお部屋へはこちらのエレベータをお使いください・・」と言って、フロント並びのEVが2基あるスペースを教えてくれた。

私達はEVに向かいながら「7時頃に”桔梗の間”で合流」する事を確認して、それぞれの部屋に向かった。

その後部屋に戻って、荷解きをした後久保田さんは早々に「お湯に入りに行く」と言って、温泉に浸かりに行った。

私は今朝家でお風呂に入って来た事もあって、今日の入浴はパスした。

待ち合わせの7時の少し前に、私達はEVに乗ってロビーに降り、左手奥の会食の場となってる「桔梗の間」に向かった。

周囲の部屋には「富士桜」「月見草」といった山梨に縁りのある名前が掛かっていた。

「桔梗の間」は畳敷きの二部屋が繋がっており、20畳近くはあったのではないかと想われた。入口の反対側には暖簾が掛かり、スタッフが厨房と行き来する場所となっていた。

奥に厨房がある様だ。

畳敷きに大き目の脚高テーブルが4卓近く連なり、8席分の椅子がゆったり並んでおり既に料理の一部が並んでいた。

私達が部屋に入ると、西嶋さん・藤木さんと共に上野さんと、もう一人の方が一緒に座っていた。上野さんの友人だと想われた。

私達は西嶋さんの側が空いていたので、そこに座り3対3で向き合うように座った。

ホテルのスタッフが早速、料理を運び入れて来た。

軽くビールで乾杯をして、ひと段落してから、西嶋さんが口火を切った。

「新しいお客さんも来てるから、ザッと自己紹介でもするじゃんケ・・」と言ってから、

「オレは身延の役場を退職してから、趣味が高じて”甲冑”を自分で創るようになって、今じゃぁそれで小遣い稼ぎしてる『西嶋』です。

教育委員会に居た頃っから『山梨郷土史研究会』のメンバーに成って、鎌倉時代を中心に甲斐源氏について調べたり、研究しています」と、自らを語って、藤木さんに自己紹介を振った。

「私は塩山に住んでいて、地元の安田義定公についてちょこっと調査や研究をしている『藤木』です。西嶋さんとは『郷土史研究会』で知り合ってからずっと、色々教えてもらって・・。お世話になってます」藤木さんはそう言いながら、西嶋さんにペコリと頭を下げた。

「私は高校で数学の教師をしてましたが退職してから、郷土の英雄”安田義定公”に興味関心が起こり、以来その道にはまってます。今では”義定公研究”が私の数少ない生きがいの一つに成ってます。

上野君とは身延の高校で教鞭をとった時に知り合いました。

当時は郷土史には全く関心が無かったこともあり、その頃郷土芸能に熱心だった上野くんの事は、どちらかというと無関心でした」と、ニヤリとしながら隣の上野さんに振った。

「当時、藤木先生の冷ややかな視線を感じながら早川入りの奈良田辺りで、郷土芸能などを調べて居ました”上野 ”です。

私の隣に居る”依田 ”くんは、顧問をしていた部活のメンバーの一人で、リーダー格でいろいろ私を手伝ってくれた、元教え子です。

因みに彼が入学したころ藤木先生は異動されてて、重複はしてなかった、という事です。ですから彼は藤木先生の教え子ではなかったようです・・」上野さんがニヤリとしながらそう言って、依田さんに話を振った。

「皆さん初めまして早川町出身の”依田 ”です。

上野先生のご紹介通り、先生が顧問してられた部活の”郷土史研究会 ”で、上野先生にアゴで使われていました。

その影響もあって、大学もそっち方面に進んで今では上野先生の後塵を拝して、高校で日本史の教員をしています。

2・3年前に上野先生に勧められて、皆さんが入ってられる『山梨郷土史研究会』のメンバーに加入しました。

あと数年で定年退職する事もあって、退職後はそちらでいろいろ諸先輩方に教えて頂こうかと想っています。

今回も上野先生から『面白い集まりがあるから・・』と、教えて頂きまして参加させてもらいました・・」と言って自己紹介を終え、深々と頭を下げた。

「ほしたら、次はオレが・・」と言って、久保田さんが自己紹介を始めた。

「オレは山梨市で歯科技工士をしてる”久保田 ”です。

皆さんみたいに歴史上の専門分野は持っちゃぁインけんが、昔っから鎌倉時代や室町時代のコンが好きで、気に成ると何でも調べるモンだから、皆からは”雑学の久保田 ”って言われてる、歴史好きの歴史雑学マニアです」と言ってから、続けて

「藤木さん達とおんなじ『山梨郷土史研究会』のメンバーに成ってて、興味あるテーマの時だけ参加する、どちらかっちゅうと不真面目な会員です。

こちらの立花さんが問題提起された、『安田義定公の家来と蝦夷地北海道』のコンがあって以来、地元の武将安田義定公について色々調べたりしてるです。

因みにこの会合には、皆勤賞で参加させてもらってます、アハ。

元々郷土の英雄義定公が研究の対象だから、他のコンよりちょこっとばかり熱を入れてやってます」と自己紹介して、私に振って来た。

「私は立花、と言いまして東京の国分寺に住んでいます。オヤジの実家が韮崎だったこともあって、子供の頃から山梨には夏休みとかの長期休暇に来たりしてまして、祖父母との思い出がたっぷり詰まった山梨は、私にとって第二の故郷なので、山梨には特別の思いがあります。

大学は京都だったんですが、その時の友人に頼まれて、北海道の金山開発と甲斐之國の金山(かなやま)衆に因縁があるらしいから調べてくれ、と今から7・8年前に頼まれてから運よくこちらの西嶋先生を初めとした郷土史研究の面々と知り合うことが出来、いろいろ教えてもらっています。

それ以来鎌倉幕府創設に大きな影響を与えて、その後頼朝の謀略により非業の死を迎えた安田義定公とその一族に、強い関心を抱く様になりまして、以来7・8年間ズット調査・研究をして今日に至っています。

因みに私は、この中で唯一『山梨郷土史研究会』のメンバーではない、レアな存在です。以上、宜しくお願いします・・」

私はそう言って、依田さんに私の立ち位置を説明しながら、自己紹介を済ませた。

一通りメンバーの紹介が済んで、西嶋さんの音頭でビールの乾杯を済ませてから、料理を食べながらの雑談に入った。

左隣の西嶋さんが私に声を掛けて来た。

「どうでィ、北茨城ではそれなりの成果があったみてぇだけんが・・」と西嶋さんは、2年ほど前に私達が行って来た北茨城での取材旅行の話を始めた。

「あーぁ、あの時は残念でしたね、ご一緒できないで・・。ま、世の中がコロナでバタバタしてたから、仕方なかったんですけどね・・」私が応えた。

「まぁな、あんときは仕方なかっただよ。オレも一緒に行きたくはあったんだが、まぁしかたねえな・・この世にまだまだ未練が残ってるだから・・。

世の中、自分の思い通りにならんコンはいっぺぃあるだ・・」西嶋さんはそう言って、悟ったように言った。

私はそれ以上その話題には触れなかった。代わりに

「いろいろ勉強になりましたよ・・。

当初の目論見通りにはいかなかったですけど、ね」といった。

「黒川衆のコンかい?」西嶋さんはそう言って、私の眼を覗くように見た。

「あ、ハイ。おっしゃるとおりです。

残念な事に北茨城で、いろいろ調べたりしたんですが、黒川衆と常陸(ひたち)金山(かなやま)衆に直接つながるような情報は、得られなかったですね・・」私が応えた。

「それでもそれなりに収獲はあったみてぇで・・」西嶋さんは、私達が茨城行きで得た成果を、聴きたかった様だ。

「そうですね・・。まぁ一番の成果は甲斐源氏や常陸源氏の共通の祖先である”源義光”が、何で常陸之國に拘ったのか、その理由の一端を知ることが出来た事は、成果と言っても好いかもしれませんね・・。

それに黒川衆のご先祖との繋がりはほとんど確認できなかったんですけど、逆に黒川衆や甲州金山(かなやま)衆の子孫や末裔たちが、常陸之國に残した足跡というか痕跡を知ることが出来たのは、良かったです。

やっぱり行ってみなきゃ判らない事ってたくさんあるなと、改めて思いました。それは間違いないですね・・」と私は応えた。

「で、新羅(しんら)三郎源義光公が常陸之國に拘ったほの訳というのは、一体どんなコンだっただぃ?」西嶋さんが聞いて来た。

「それはですね、彼の嫡子が拠点とした北茨城は常陸(ひたち)之國奥七郡の入口であった事と、彼の数少ない領地というか荘園があった磐城”菊田荘 ”に、地理的にそう遠くない事なんかが、絡んでいたようですね・・。

それと奥七郡辺りにはやっぱり金山がありましてね、その金山の存在が影響してるようですね・・」私がそう説明すると、

「源義光の”菊田荘”って、あの菊田荘ですか?『一所懸命』の謂れにもなった、と言われている」と依田さんが私たちの会話に加わって来た。

「ホウ、そうなんかい・・。で?」と、上野さんが依田さんにその先を促した。

「私の記憶に間違いなければ、白河法皇の側近だった藤原氏の有力者で”菊田荘”の名目上の所有者と、源義光との間に起きた、陸奥之國の荘園の支配権を巡る悶着が起きた時のエピソードだった、と思います。

その公家が源義光の武力によって実効支配された、磐城の”菊田荘”の所有権を巡って、白河法皇に裁断を求めたわけです・・」依田さんは、かつての恩師にそう説明した。

「で、その”一所懸命 ”のエピソードは?」上野さんは更にその先を、促した。

「アはい、その時白河法皇が言ったのは、その藤原なにがしに対して、

朝廷の有力者であるお前は”磐城の菊田 ”以外にも、荘園を幾つも持ってるだろう。

だが源氏の武将義光には菊田荘しかない。だから義光は菊田荘を守ることに命を懸ける覚悟を持ってる。そんな義光の虎の子をお前が取り上げたら、義光は命懸けでおまえに反発するに違いない。

貴族で大した武力を持たないお前に、命懸けの武将とやり合う覚悟はあるのか?

と問うたそうです。

で、そのエピソードから生まれてきたのが武士が自分の荘園を守ることは命懸けなんだ、という事で”一所懸命”と言われるようになったんだと・・」依田さんは先ほどより詳しく解説した。

隣で上野さんは、そのエピソードの解説を聞きながら嬉しそうに肯いていた。

私には、かつての教え子の成長ぶりを上野さんが喜んでいる様に見えた。

「ところでほの北茨城と、金山開発の件はどう繋がっただい?」と西嶋さんが話を戻した。

「えぇ、当時の常陸之國は大きく北茨城と中央部と南茨城に、大きく三区分できるんですが、それを区分するのに那珂川という大河がありましてね。

今の水戸市とひたちなか市の境界にもなってるんですが、その那珂川以北が北茨城に成るわけです。

で、その那珂川が金鉱山に関わって来るんです」私は頭の中で北茨城のMAPを思い浮かべながら、説明した。

「以前、西嶋さんにアドバイスしてもらった勝田の『金上げ』地区は、この那珂川南の水戸からすればほぼ対岸に当たる北側に在りますし、甲斐源氏のご先祖の拠点でもあった武田地区は将に水戸の対岸で、当時の水戸の中心部だった吉田地区とは物理的に対峙する関係に成るんですよ。

しかもその武田地区の上流域に『金沙神社』があるんです」私が続けると、

「那珂川沿いの北岸に『金上げ』と『金沙神社』だな・・。

うんうんその那珂川で砂金が採れたちゅうわけだ・・」西嶋さんは肯きながら言った。

「そう言うことですね。で、その那珂川を北西に5・60㎞溯って行くと、現在は栃木県の那珂川町に成ってるんですが、明治維新までは水戸藩の領地であった旧馬頭町にも『健武(たけふ)神社』というのが在って、その辺りでも砂金が採れたらしいんです。

因みに祭神は金山彦で奈良時代の創建なんですよ、これが・・」私が言った。

「なるほど、でほこいらは水戸より那珂川を5・60㎞も上流に、遡るわけだな・・」西嶋さんが私に、確認した。

「おっしゃる通りです。現在の茨城県と栃木県の県境に成る八溝山や那須連山の麓に、成るんですよ、そこらへん一帯は・・。

で、その八溝山から那須連山にはそれこそ奈良時代から、砂金が採れたり金山開発が行われていて、多くの金鉱山の跡地が確認されてるんです・・」と私が説明した。

「なんしろほこら辺で採れた金のお陰で遣唐使を当時の唐に派遣が出来た、っちゅうコンで朝廷が神社を創った、ってくらいだから・・」久保田さんが付け加えた。

「そうでしたそうでした・・。砂金や山金の上納を喜んだ朝廷の勅命で、創建されたんでしたね『八溝峯神社』は・・」私がフォローした。

赤●:右上=磐城菊田荘、下=佐竹郷

緑●:上=八溝峯神社、下=健武神社

青●:武田郷、同下の青線=那珂川、以北が奥七郡

「ちゅうコンはほの頃には、朝廷でも金の産地エリアだと認知されていたわけだな。ほの北茨城の八溝山や那須連山辺りは・・」西嶋さんはビールを飲みながら、確認する様に言った。

「でしょうね・・。少なくとも産金に関心のあった人物であれば、知らないはずは無かったと想いますよ。北茨城から那須にかけての奥茨城エリアの金産出の事は・・。

で、磐城の菊田荘は現在の”いわき市勿来の関 ”辺りだったわけですから、そこを源義光が支配していたとすれば彼が注目した場所が、金山への導線上にある奥七郡の玄関口であった現在(いま)の常陸太田市辺りに成るわけです。

そんなことがあって義光は、長男で後に佐竹冠者とよばれた嫡男の義業(よしなり)を奥七郡と、領地菊田之荘の結節点ともいえる常陸太田市佐竹郷に配したわけです。

その地政学的ポジションと義光が金鉱山開発に関心があったからだと理解すると、すべてが繋がっていくし、納得がいくわけです」

「で、ほこに黒川衆との接点が出てくる、ってわけだな・・」西嶋さんが言った。

「その通りなんですが、ただそれを明確に裏付ける証拠というか、史実や遺跡・埋蔵物といった文化財が未だ出ていないんですよね、残念な事に・・。

ですから現時点ではまだ、状況証拠に基づく私達の推測でしかないと・・」私が言った。

「でもまぁ、接点はありそうだし、何よりも義定公の生母が佐竹義業の娘だっただよな、確か・・。ね、藤木さん」西嶋さんはそう言って藤木さんに確認した。

「えぇ・・」藤木さんは大きく肯きながら、ぼそっと応えた。

「ところでちょっといいですか・・」上野さんが私たちを見廻しながら、

「実は茨城から戻ってから、私なりに源義光について改めて調べてみたんですけどね」と言って、

「その黒川衆に関係するかもしれないんですけど、私は源義光の拠点が滋賀の大津にあった事を考え併せると、琵琶湖周辺から福井の若狭に繋がるエリアに多かった”渡来人”

と、何らかの接点があるのかもしれない、と考える様に成ってましてね・・」上野さんはそう言うと、

「皆さん、どう思われます?是非皆さんのお考えを聞かせて欲しい、と・・」私達の顔を見廻して、問題提起して来た。

「ほう、渡来人かい・・」西嶋さんが驚いたように言った。

「滋賀の大津ですか・・。確か義光の拠点は三井寺の園城寺に在ったんでしたか?」私が確認すると、上野さんは肯いた。

「園城寺は源氏とゆかりが深いお寺でしたよね・・。

更に源義光の通称が『新羅(しんら)三郎源義光』とある様に、義光公は園城寺山内の『新羅(しらぎ)善神堂』で元服したんでしたよね、確か・・」と藤木さんが確認して来た。

「その通りです。藤木先生のおっしゃる通りです。

で、その園城寺は琵琶湖の西南岸に位置し、京の都に北陸方面から海産物や農産物を運ぶ物流の一大拠点である港”大津 ”を、代表する寺院でもあったわけです」上野さんが続けた。

「と同時に敦賀や若狭は、朝鮮半島や中国で起きた大きな政変や戦乱が起こる度にやって来る渡来人が、大和の国を目指す際の玄関口でもあったわけです。

その玄関口から琵琶湖の水運を利用して、京都やかつての奈良を目指した時、地政学的な意味での結節点に成ったのが、大津近郊だったわけです」上野さんは言った。

「その物流や人流の拠点都市大津に在った園城寺に、源義光は平安時代中期に生活し活動拠点を構えていた、という事に成るんです。

そんな風に考えると私には、若狭から琵琶湖にかけて古代から帰化人が多く住み定着していた湖北に、あえて拠点を構えた源義光と帰化人との間に何らかの接点があったんじゃないか、と考えた方が自然じゃないかって、最近思えるようになりましてね・・」上野さんが続けた。

「ホレに「新羅(しらぎ)善神堂」だもんな・・。朝鮮半島の匂いプンプンだよな」久保田さんが呟いた。

「ほう言えば継体天皇の一族出身地は琵琶湖の北東部で、若狭の敦賀気比あたりが拠点だったよな、確か・・。

時代はだいぶズレるケンが同じようなコンがあったのかも、しれんな・・」西嶋さんが言った。

「それとですね、源義光が自分の子供たちを張り付けた場所というのが、先ほどの北茨城の常陸之國の他に、『東海道』の裏街道でもあった甲斐之國であり、『東山道』の信濃之國や『東海道』の琵琶湖東岸、甲賀柏木荘であったわけですよね。

で、自分自身はそれらの『北陸道』や『東山道』『東海道』が集結する、結節点でもあった琵琶湖西南岸の大津に住み、拠点を構えておった、という訳です」上野さんは続けた。

古代の都と七道の内東日本エリア

「東海道」「東山道」「北陸道」

私はその上野さんの源義光に関する話を聞いていて、『和論語』に書かれていたという源義光に関する人物評の一文を思い出した。

「義光天性弓馬に達し、武略に長ず。常に曰く、

将の要とする所ははかりごとを専らとす。

はかりてをごらず、人これにをとしいるを上将と云うべし。

十たび戦て八九たび勝する将は中将なり。

山をきり、堀をふかふし、兵に気を増し、能まもるは下将なり。

此三将の外用ゆことなかれと。」

それを思い出し、気づいたら、

「そう言うことか・・。”謀(はかりごと)を以ってす”という事なのか、義光の行動原理は・・」と私は呟いていた。

「ん?『謀を以ってす』ってかい?」西嶋さんが私の呟きに反応した。

「あ、ハイそうです。『和論語』という書物の中に、源義光の人物評が載ってましてそれに書いてあるというんです。常陸源氏の『佐竹家譜』って本に書かれていたんですけどね・・」私が説明した。

「『和論語』ですか?あれって、たしか偽書説ってありませんでしたか・・」依田さんが言った。

「そうなんですか?『和論語』の事、あまり詳しい事は判りませんが、佐竹一族について書いてある『佐竹家譜』という書物に、『和論語』を引用してそう言った事が書いてありましてね。

先ほどの上野さんの指摘にも符合するものですから、つい思わず口に出てしまいました・・」私はそう言った。

「要するに立花さんは、東日本や北陸から京の都に繋がる主要道路の要所々々に、自分の子孫たちを配置した源義光の手腕や着眼点を、そんな風に感じたわけですね。 ”謀(はかりごと)を以ってす”だな、と・・」上野さんが言った。

「ま、そう言うことです・・。実に源義光という人物は戦略的な発想をする、そういう思考回路やパターンを持った人物なんだな、と私なりに彼の人物像が理解できたというか見えてきた、という訳です」私はそう言った。

「ほう言えば、義光三兄弟は長男が『八幡太郎義家』次男が『加茂次郎義綱』、ほして三男の義光自身が『新羅三郎義光』と、京の都を南⇒北⇒東とグルリと囲む様に子供達の元服場所を決めてるじゃんな。

これにはオレも感心してただよ、それぞれの場所で三兄弟を元服させた父親、河内源氏の源頼義という武将にな・・。

義光も含めてこの家系には、ほういった地政学的な発想とか戦略的な思考が根付いてるズラかな・・」西嶋さんが思い出した様に、そう言った。

「『石清水八幡宮』が長男義家の元服場所で、『上賀茂神社』が次男義綱の、そして大津『園城寺の新羅善神堂』が三男義光、ってわけですね。

確かにそうやって全体を俯瞰してみると、それぞれを息子たちの元服先として選んだ父親源頼義の意思、というか意図の様なモノ何となく感じますね・・」私はその指摘に感心しながら、言った。

【 源三兄弟元服場所 】

赤●:平安京朝廷

緑●:上=上賀茂神社、東=園城寺三井寺、左下:石清水八幡宮

私がその様な感想を述べていると、久保田さんが早速モバイル端末を操作して現在の京都市中心部の地図を、西嶋さんの前に指し示した。

「なるほどな、確かに・・」西嶋さんはそう言ってから、

「もし源頼義に四番目の息子が居たら、何処で元服させたかな・・」と、ニヤリとしながら呟いた。

私もニヤリとして、

「この中で欠けているのは平安京の左側、即ち西方という事に成りますから、『松尾大社』辺りが妥当なとこですかね、ハッハ・・」と言って、西嶋さんを見た。

「神社の社格から言っても、地理的に言ってもまぁそんなとこか・・」西嶋さんもイタズラっぽい目で、言った。

「そんな風に、源義光や父親である源頼義がそういった地政学的な発想や、戦略的思考を持っていたとすると、武門の名門一族である河内源氏の頭領家には、『孫子』の様な兵法書が伝授されていたんでしょうかね・・。

所謂”武門の教養”や”たしなみ”として」私が言った。

「『孫子』ですか・・。確か源頼義一家には雅楽である”笙”をたしなんだり、和歌を詠んだりした、といった貴族趣味の雅やかな側面もあったようですが、

本業の”武”に関してもその方面の、知識や教養を学んだり情報を蓄積していたりもしていた、という事ですかね・・」上野さんが、そう言って私達に確認する様に見廻した。

「”弓馬の道”といった、実技は言うに及ばずでしょうが、それら身体の鍛錬と共に頭の鍛錬も怠らなかった、という事でしょうかね・・」私が言った。

「まぁ、ほんなとこズラ。藤原北家が摂政関白家を長い間独占し、その体制が未来永劫続くかもしれんと想われた時代に、武家の頭領家として生きていくために必要な事は、何だってやったにチゲ―ねえよ。たぶん、な・・」西嶋さんが言った。

「そういえば何年か前に久保田さん、義定公の闘い方に『孫子』の兵法が使われてたんじゃないかって、言ってましたっけね。それにも繋がりそうですか?今の話・・」藤木さんが久保田さんに尋ねた。

久保田さんは、ニヤリとして肯いた。

「えっ、そんな説あるんですか?久保田さん。

初耳ですね・・、是非詳しく聴かせて欲しいですね・・」上野さんが興味深そうに言った。隣で依田さんが大きく肯いていた。

「あぁ、ほうだっけね、上野さん達には初耳だったっけね・・。

じゃマァちょっくら話長くなるケンが、と断りを入れてから久保田さんが話し始めた。

「源平の闘いの時のコンだけんが、伊豆で挙兵した頼朝軍を”石橋山の戦い”で撃破した、相模の平家軍の大将大庭景親の弟”俣野景久”と駿河の目代”橘遠茂”の連合軍が、甲斐源氏を潰しに向かって来たコンがあったら?」久保田さんはそう言って上野さん達に話した。

二人は肯いた。

「で、ホン時に富士山北麓で起きた『波志太山の戦い』というのがあったじゃんな。

ほの平家の連合軍を迎え撃ったのが安田義定公と工藤晃光・市川行房の甲斐源氏軍で、ほん時に甲斐源氏の主流武田信義と一条頼義軍は、信濃平氏を撃破しに行ってて甲斐を留守にしてたじゃんね。

で、ホン時に兵力で圧倒的に劣っていた義定公の甲斐源氏が、少ない兵力で平氏を迎え撃って大勝した、ってエピソードがあったじゃんね。

ホン時の戦術や戦法が『孫子』に書かれている戦法によく似ていた、ってわけさ」久保田さんは嬉しそうに、饒舌に話を始めた。

続けて、

「ほの『波志太山の戦い』の数ヶ月後にあった、歴史に名高い『源平の富士川の合戦』の一週間ほど前に、今の富士宮市井出あたりで『鉢田の闘い』ってのがあったじゃんね。

『波志太山の戦い』のリベンジにやって来た駿河平氏軍の”橘遠茂”と”長田入道”を、甲斐源氏の総力が完膚なきまでにやっつけた戦いがあったじゃんね。知ってるかい?」久保田さんはまた二人を観た。

「『吾妻鏡』に、確かそんなことが書いてありましたね・・」依田さんが肯きながら言った。久保田さんは肯いて、

「ほいで、運命の決戦『富士川の合戦』で敗けた平家が、駿河の安部川まで逃げ戻って、阿部川の西岸”手越”で態勢の立て直しを図った時、平家陣内で不審火が立て続けに起こって、平家軍が大混乱しちまった、といった事があったじゃんな。

『孫子』に載ってる戦法”敵陣の攪乱”に似たようなコンが、いっぺい書いてあったもんだから、オレも義定公の戦いには『孫子』の戦法の影響が、結構あるんじゃねぇかって考えたちゅうわけさ・・」久保田さんはそう説明して、ビールをグイッと飲みほした。

私は、久保田さんのコップにビールを注いだ。

「”鼠に弓弦をかじられた”とか”山間の狭い道で、挟み撃ちに遭った”とかいうエピソードの事ですか?」上野さんが久保田さんに聴いてきた。

「まぁ、ホウだね。鼠に弓弦をかじられた話とか、手越の陣内で不審火が盛んに起きた、なんちゅうコンは『孫子』を参考にした、甲州ラッパや甲州スッパのご先祖さん達がおっぱじめたコンだと、おれは睨んでるだよ・・」久保田さんがニヤリとしながら言った。

「たしかに、『孫子』には『用間編』と言って”間者=忍者”を使って敵をスパイしたり、後背地の陣地を攪乱させる、という闘い方が書かれていますよね」私が『孫子』を思い出しながら言った。

「ほれにさっきの駿河平氏軍を『上井出』辺りで壊滅させた”戦”は、孫子の兵法の『地形篇』を使った闘いだった、ともいえるじゃんな」久保田さんが付け加えた。

「ほう、そうなんですか・・。いやぁ勉強に成るなぁ。

久保田さん、今度『孫子』について改めて教えて貰えんですか・・」依田さんは感心しながらそう言って、久保田さんにビールを注いだ。

「いずれにしてもそのような事もあって、私達は『孫子』が甲斐源氏の中でかなり浸透していて、そういう歴史というか土壌があったから、源平の戦いから400年経った頃に信玄公が、孫子の一節からの引用『風林火山』を旗印として使ったんじゃないか、とも考えてましてね・・」私が言った。

「ま、ほういうコンもあって、義光公が『孫子』を深いとこで理解してたから、京の都と東日本や北陸をつなぐ街道の要衝々々に自分の子や孫たちを配置し、自らはそれらの結節点とでもいう大津の園城寺に、館を構えたんじゃねぇかって考げぇたってわけさ」西嶋さんが、上野さん達に言った。

「あぁ、そう言うことですか・・、なるほどね。話、繋がりました・・」上野さんがそう言った。傍らで依田さんも何度も肯いた。

「そうなんですよ。

実際私達は甲斐源氏と『孫子』との関係性については、結構昔から接点があったと踏んでまして、そのルーツを辿った時に今回の様に源義光公やその父親である頼義公迄は、どうやら辿り着くことが出来たのかな、と思ったわけです。

先ほどの地政学的思考や戦略的配置といった事を考え併せると、ですね・・」私が纏める様に、そう言った。

「なるほどですね・・。今度改めて『吾妻鏡』をそういった観点や視点で読み直してみますよ・・。

いやーありがとうございました、勉強になります」上野さんが言った。

「僕は、久保田さんにいろいろ教えてもらいながら『孫子』の勉強をして、甲斐源氏の戦法に『孫子』が与えた影響について、改めて調査・研究してみたいなと、思ったところです・・。

いやーホントに勉強になります・・。

今後の僕の研究テーマの一つにさせてもらいます。ありがと、ございました」依田さんが続いた。

依田さんはこの問題に大いに興味を持った様で、どうやら本気で「孫子と甲斐源氏の関係」について、取り掛かろうとしている様であった。

「久保田さん、良かったですね。お仲間というか、ひょっとしたら後継者が現れて・・」

私はそう言いながら、久保田さんのコップにビールを継ぎ足した。

久保田さんはまんざらでは無い様で、嬉しそうにしていた。

赤●:源義光拠点=大津園城寺

青●:義光子孫たちの拠点

同右上:常陸源氏佐竹氏=嫡子:義業

同中央上:信濃源氏平賀氏=四男:盛義

同中央下:甲斐源氏武田氏=三男:義清

同左下:近江源氏山本氏・柏木氏=嫡子義業の次男義経子孫

*義光次男は夭折

「ところで上野くん、君は以前”最近園城寺の事も調べ始めた”って、言ってたけどやっぱり義光公との関係で、始めたのかい?」藤木さんが、上野さんに尋ねた。

「あ、ハイそうです。義光公について調べる過程でですね、やっぱり園城寺は避けて通れませんでしたから・・」上野さんが応えた。

「ほしたら判ってる範囲でいいからその成果を、ここで聞かせてもらえんかい?」藤木さんがニコニコしながら話した。

「ぜひとも、お願いしますよ・・」私も続いた。

「まだほんの概観が判った程度ですがね、それでよければ・・」

上野さんは控え気味にそう言った。

私は彼のコップにビールを注いで、その先を促した。

「まずは源氏と園城寺の関係がどのようにして始まったか、という事を調べてみたんですよ、私・・」上野さんはそう言って、皆の顔を見廻してから続けた。

「園城寺そのものは7世紀ごろから続く古刹ナンですが、その古刹園城寺に源氏が積極的に関わりを持ったのは、先ほどの義光公の父親である当時の河内源氏の頭領だった、源頼義でした。

で、そのきっかけと成ったのが征夷大将軍として、朝廷から陸奥之國の平定を命じられた時だ、という事です」上野さんが言った。

「という事は”前九年の役”という事ですか?」依田さんが確認した。

「ま、ほう言うコンさ」上野さんは肯いてから、話を続けた。

「頼義は陸奥之守に任命されて、陸奥之國で騒乱を起こしていた安倍頼時一族を平定すべく、陸奥之國に向かう際に、戦勝を祈願するために園城寺を訪れているんです。

これが源氏と関係が深まったキッカケなんですね。

しかもその祈願をした先が、園城寺そのものではなく山内に在った寺の守護神の新羅神社の、”新羅善神堂”であったんです」そう上野さんが言うと、皆から驚きの声が聞こえた。

「それって偶然なんですか?」私も驚いて聞かずにはいられなかった。

「いや、必然だったようですね・・。園城寺の新羅神社は、霊験があらたかで”戦に強い神様”である。

という認識は、当時の朝廷や京師の人々の間ではよく知られていたようです。

そんなこともあって以前から園城寺を尊崇していた源頼義は、園城寺の新羅神社に戦勝祈願に訪れてから、戦地陸奥之國に向かった、という事の様です。

因みに頼義は陸奥守に任命される前の伊予守の頃から、自分の末子(第四子)快譽を園城寺に学僧として入れていた、という事でした。

あ、先ほど出ました第四子は松尾大社ではなく、園城寺の学僧に成ってます。悪しからず・・」ニヤリとして上野さんが言った。

続けて、

「やはりそれだけ園城寺に対して頼義は、宗教上の敬意や尊崇の念を持っていたようでして、彼は後に園城寺を河内源氏の氏寺としてるんです。

眼下に琵琶湖を望む園城寺(別称:三井寺)

いずれにせよ天喜元年の1053年に征夷大将軍源頼義は、陸奥之國の騒乱を平定する任務に立つ前に、新羅神社で戦勝を祈願してから、現地に赴いたという事です。

で、それが源氏と園城寺との関係を深めるきっかけに成ったようで、後に頼義は第三子の源義光公を新羅神社の氏人と成るべく、神社で元服の儀式を執り行い、新羅神社との”結縁”を、一層強く太くしていったという事です」上野さんが詳しく説明してくれた、

「という事は、源頼義は第四子の快誉を学僧として園城寺に入れた上で、第三子の義光公を園城寺守護の新羅神社の氏人として、所領等の寄進に加え、新羅神社に仕えさせた、という事になるんですかね。二人の男児を園城寺に・・。

そうまでするのは平定するまで9年掛かった”前九年の役 ”を、戦勝祈願通りに成功させてくれた事への感謝というか、神恩に報いるためでもあった訳ですかね・・」私がそんな風に、確認すると・・、

「まぁそう言うことだと思います。

で、その際頼義が新羅神社に寄進した領地が、朝廷から陸奥之國平定の報酬として得た荘園の一つ、琵琶湖の反対側甲賀郡柏木荘の荘園だったわけです。

そして園城寺の新羅神社に寄進したその荘園を管理したのが、氏人でもあった頼義第三子の義光公だったんです。

『新羅神社』への神恩に報いるためでもあり、同時に三男の義光公に経済的基盤をあたえた事にもなるわけです。

まぁ財産分与の一つでもあったかな、と私は考えています・・」上野さんはそう言って、ニンマリとして、私を見てから、

「そういった結縁があって、後に彼の嫡男佐竹義業(よしなり)の第二子”源義経”が継承する事で地頭となり、義光から孫への財産分与が行われ、やがて柏木荘は彼らの本拠地=近江源氏の拠点と成って行くわけですね。

余談ですがこの義経は名前は同じですが、頼朝の弟とは別人です、ハイ。

しかもその辺りは東国への最大の幹線街道であった、東海道沿いに位置した荘園だったわけで、先ほど来の話にも繋がっていくわけです・・」上野さんは更に詳しく解説した。

「話を戻しますが、河内源氏の頭領で奥州の騒乱を平定した源頼義は、武門の長者として朝廷の公家社会の評価や京師の人々の高い評価を得た上で、その園城寺との関係の深さも広く知れ渡ることに成ったわけです」上野さんが続けた。

「あぁ、ほうかほういう事だったんかぃ・・。

ほれで後の源平合戦がおっぱじまった時に、園城寺が平家の焼き討ちに遭った、っちゅうわけだな・・」西嶋さんが呟いた。

「園城寺を焼き尽くしたのは平重衡でしたかね、たしか・・」依田さんが呟いた。

「大津の園城寺や奈良の東大寺などが平氏の焼き討ちに遭ったのは、そういう源氏との結縁というか因縁があったから、平家から攻撃されたわけでしたか・・」私が自分の頭の中を整理するために、そう言った。

「まぁ、そういう事です・・」上野さんは、肯いた。

「そうすると”前九年の役”から20年ほど経って起きた、1083年の”後三年の役”の時に、改めて征夷大将軍に任命された頼義の嫡子源義家が、父親の成功体験というか吉祥事例を踏襲する形で、戦地陸奥之國に向かうに際して新羅善神堂で戦勝祈願した、という訳ですか・・」

と日本史の高校教師依田さんが、恩師でもあった上野さんに確認した。

上野さんは

「父親が上手くやった、ゲンを担いで前例を踏襲する事でな・・」と肯いた。

「ほん時は、三男坊の義光公は既に新羅神社の氏人に成っていたズラか・・」久保田さんが確認して来た。

「まぁ、そうですね。

義光公が”後三年の役”に合流したのは彼が42歳の頃なので、それは間違いないでしょう」上野さんは相槌を打って、認めた。

「ほういう経緯というか伏線があって、”後三年の役”に苦戦した長兄の義家を助けるために、弟の義光公は朝廷の認可を得ずに郎党や一族を引き連れて、わざわざ官位を投げうってまでして、義家軍に合流したちゅうわけだな、なるほどな・・。

きっと義光公の中では、戦勝祈願を受けた新羅神社の氏人として、苦戦していた長兄で河内源氏の嫡流義家を、自分が”神の軍隊”を引き連れて援軍するという事で、彼なりの筋を通したってわけだな・・」西嶋さんが言った。

西嶋さんは義光公の”後三年の役”の時の、源義光公のエピソードを思い出しながら、自分に言い聞かせる様に、そう言った。

官位を捨ててまでして、長兄義家の率いる征夷軍に義光公が合流した事に、西嶋さんは自分なりに納得し、腑に落ちることがあった様だな、と私は感じた。

「そういった歴史の積み重ねがあって、河内源氏の一党は平安末期や鎌倉時代・室町時代に成っても”氏寺園城寺”との関係を積み重ねて行って、関係の太さというか紐帯を深めていったわけですね・・」私が纏めるように言った。

「実際のところ平家の焼き討ちに遭った園城寺山内の伽藍や僧房を復活させたのは、義家の孫にあたる頼朝だったし、後の室町幕府に成って園城寺が足利氏の手厚い庇護や援助を受けたのも、河内源氏の末裔に当たる足利氏であったから、ということナンですね・・」依田さんも自分なりに、納得がいったようだ。

「ほしてなんちゅっても、甲斐源氏の祖でもある義光公が、ほの新羅神社の傍らに館を構えて氏人として仕えていたから、義光公の子孫というか系統だった甲斐源氏や佐竹源氏も園城寺、なかんずく新羅神社との関係を重視尊重し、長く関係を保ち続けたちゅうわけだ・・」西嶋さんが言った。

「まぁ、そういうことですね・・。

そんなこともあって明治維新に成ってからの事ですがが、甲斐源氏の末裔や常陸源氏佐竹氏の末裔の大名だった、秋田の佐竹氏・岩手青森の南部氏・越前勝山の小笠原氏が中心になって”新羅三郎義光の石碑”を、旧義光公の館跡と言われた場所に建立したわけです」上野さんが言った。

「”新羅三郎義光の石碑”の建立は、因みに・・明治12年5月だっちゅうよ。

西暦だと1879年だね・・」久保田さんが早速モバイル端末で確認して、教えてくれた。

「そういった事だとすると、甲斐源氏と園城寺の関係と言っても、”俄然”新羅神社との関係”がクローズアップされてきますね・・」私がそう言うと、

「必然的にそういう事に成るでしょうね・・。

ところでその新羅神社について上野くんは、どの程度踏み込んで調べてるだい?」藤木さんが上野さんに、更に聴いてきた。

「やっぱりそう来ますよね・・。藤木先生のご推察通りです。

実はそんなこともあって、先ほども言いましたが琵琶湖西岸に定着していた渡来人や帰化人との関係に、繋がってくるんですよ・・」上野さんは言った。

「何と言っても”新羅神社”ですからね。思いっきり大陸からの渡来人たちが関わって来るわけですよ、しかも新羅ですからね。百済ではなくって・・」と、上野さんは続けた。

「そうですよね新羅なんですよね・・。

百済だったら天智天皇軍と連携して白村江で戦い、唐と新羅の連合軍によって敗れた百済人が、その滅亡を機に朝鮮半島から大量に渡来人として大和の国に流れ着いてますから。そっちに繋がるんですけどね・・。

ところが新羅人という事に成ると状況が変わってきますよね・・」依田さんが上野さんをフォローする様に、話に加わった。

「その通りなんですよ、依田君の言う通りでして・・。

実は園城寺の前身は琵琶湖西岸に定着していた、渡来人大友氏の氏寺でしてね。

大友氏は将にそうやって百済から逃れて来た百済人の末裔と、自らが名乗ってる様に百済人の系統ナンですよね。

それこそ日本海の敦賀経由で若狭から入って来た、大陸の渡来人そのものなんですよ。

ですから百済の神を祀った神社だと、僕もそんなに苦労はしないんですが、何せ新羅神社なモンですか、ちょっと壁にぶち当たってる、というのが正直なトコロでして・・」上野さんは、申し訳なさそうに藤木さんに言った。

「大友氏、ってコンは壬申の乱のとき後の天武天皇に敗れた大津の大友皇子が、大友氏のバックアップを受けてたんじゃ、なかったかい?」西嶋さんが言った。

「そうですね天智天皇の皇太子だった大友皇子が、皇位継承をめぐって叔父の天武天皇、当時の大海人皇子と戦いを始めたのが西暦672年の”壬申の乱”でしたね。

で、その時近江に在った”朝廷大津京”の皇太子大友皇子を支えたのが、琵琶湖西岸が本拠地だった大友氏だったのは間違いないです・・」

現役の日本史教師の依田さんが力強く、そう断言した。

「名前からして、”大友皇子”ってコンは、母親が大友氏の系統だったズラか?」久保田さんが誰に言うとでもなく、呟いた。

「その可能性は否定できませんが、まだ定説には成ってはないんです・・。

というのも大友皇子の生母は、大友氏の系譜とも伊賀氏の系譜ともいわれてまして、二つの説がありましてね、未だ確定には至ってないんです。

ではありますが、名前が大友皇子で伊賀皇子ではない事もあって、大友氏の一族だと思う説の方が有力ではあるんです・・。確定には至ってませんが・・」依田さんが久保田さんの疑問に応える様に、そう言った。

「これはチョット余談になるんですが、その大友皇子の墓陵が園城寺の敷地内に在るんですが、その墓陵のほぼ真上に新羅神社があるんですよ。

これには私も驚いたんですが、更にその南南西の山の中腹には先ほど出ました、義光公の末裔たちが明治になって建立した石碑が立ってるんです。

その場所は新羅神社の氏人として義光公が館を構えていたわけですから、こちらはまぁ当然といえば当然なんですがね・・。

大友皇子、後に明治になって”弘文天皇”と追称されたんですが、その墓陵のほぼ真上に新羅神社が在るのは、なんとも不思議で・・。

何か因縁があるのかも、と思わないでもないんです・・」上野さんが言った。

「へぇ~、そうなんですか、ほぼ真上に在るんですか・・”新羅神社”は・・。

因みに距離的には、どの程度離れてるんですか?」私が上野さんに聴いた。

そうですね、数百mって感じですかね・・。大津皇子の弘文天皇陵は比較的なだらかな場所に在るんですが、新羅神社はそれなりに勾配のある坂道を登ってく感じになって、小高い丘の麓に鎮座してるって感じです。

観ようによっては、大友皇子の墳墓を抱きかかえるような感じというか、庇護してる様に見えなくもない感じでして・・。

新羅神社の”新羅善神堂”がそこに在る事から”園城寺”をもちろん守護してるんでしょうが、同時に”大友皇子”をも庇護していると言えなくもないというか・・。

で、義光公の石碑のある場所は新羅神社から更に、西南方面にかなり山道を登って行く感じで、将に”里山の中腹”といった様な場所に在った、ですね。

眼下に琵琶湖がよく観える、眺望の好い場所だったですよ、石碑の建つ義光公の館跡と言われてる場所は・・。

因みにそこから更に南に向かって山を下がって行くと、園城寺の伽藍や僧房に降りていくことが出来るわけです」

上野さんはそう言って「新羅神社=新羅善神堂」と「大津皇子=弘文天皇墓陵」「源義光館跡地=石碑」の位置関係を私達に話してくれた。

* 三井寺=園城寺周辺図

赤●:新羅善神堂 青●:大津皇子墓陵

緑●:源義光館跡 中央下半分は三井寺山内

「ところで、今更なんですが、そもそも園城寺という仏教寺院に”新羅善神堂”という神様が祀られるようになったのには、どんな経緯とか謂われがあったんですか?」私が上野さんに尋ねた。

「あ、そうかそれ未だ話してませんでしたね・・」上野さんはそう言って、持参したノートを見ながら話し始めた。

「園城寺が大友氏の氏寺であり、壬申の乱で敗れ自害した大津皇子の鎮魂や、その父天智天皇の霊を弔うための寺であったのは、先ほど話した通りです。

創建は壬申の乱直後の事ですから672年の7世紀後半だったんですが、それから2百年近く経った平安初期に円珍という高僧が比叡山に現われましてね。

彼は遣唐使のメンバーとして入唐して、修業を積んで帰って来たというエリート僧だったんですが、その円珍が園城寺では”中興の祖”とも云われてるんです。

その円珍が六年間の唐での留学・修業を終え、唐から大和に帰国する時、海が大いに荒れて乗ってた新羅商人の船が難破しそうになった、と言うんです。

その際円珍は船が難破する事を恐れ、目の前の難を逃れるために夢中で神仏を拝み、助けを乞い、祈ったんだそうです。

やがてその円珍の祈りが通じたのか、彼の眼の前に現われたのが”新羅明神”という神様だったという訳です。

で、その新羅明神は

”弥勒菩薩の世の中が来るまで、円珍のために私は守護紳として、和尚(おまえ)と仏法を守ってやる”と円珍に約束したんだそうです。

新羅明神がそう言って消えると、霊験あらたかにもそれまで大いに荒れていた海は、たちどころにして収まり鎮まり、無事円珍は玄界灘を渡り大宰府に着くことが出来、平安京を経て比叡山に戻ることが出来た、という言い伝えが園城寺にはあるんです。

そんな事があって、この円珍と園城寺を救うために現われた神様=新羅明神の神恩に感謝すると共に、これからも自分や寺を”守護”し、守ってほしい。

といった想いで創建された神社が、守護神たる”新羅明神”を祀った”新羅善神堂”であったというわけです」

上野さんが園城寺一門に伝わる、新羅神社誕生のエピソードを私達に丁寧に話してくれた。

「なるほど、そういうエピソードがあったんですか・・」その伝承の信憑性は別にしても、そう言ったエピソードが園城寺に伝わっている事を、私はとりあえず理解した。

「ところで上野くん、その円珍が園城寺の”中興の祖”と言われるようになったんは、円珍が何か園城寺を飛躍的に発展させたり、それまでとは明らかに一線を画するような実績を挙げたというか、結果を出したという事かい?」藤木さんが上野さんに改めて聞いた。

「そうですね、マそういう事が実際あったんです・・」上野さんはそう言いながら、手元の資料に再び目をやった。

「唐への留学から帰って来た円珍は、それまで直接縁があったわけではなかったんですが、かつての大友氏の氏寺に過ぎなかった湖畔の”園城寺”を、山上に在った天台宗比叡山の別院として位置づけ、それを朝廷に認めさせることが出来たんです。

その功績が一番大きかったんだと想います。

さらに円珍は大友氏一族の依頼を受け、自らが別当職に就き、管理者として荒廃していた園城寺を修復したり、唐から持ち帰った最新の仏法修行の場=道場や学問所として位置づけ、園城寺に新しい息吹を吹き込み盛んにし、活性化させて世間に園城寺の存在を知らしめた原動力になったわけです。

円珍はそうやって自ら創り上げた新しく生まれ替わった園城寺を、天台宗の主要な寺院=別院として独立し・確立させ、現在に繋がる天台宗の”根本道場園城寺”の基礎や骨格を創り上げた、という訳です。

要するに円珍は従来の大友氏の氏寺に過ぎなかったお寺を修復した上に、質を上げバージョンアップし脱皮させた。

更には朝廷公認の比叡山別院と成る事で、新しい園城寺の寺としての”寺格”を挙げ、仕組みを自ら築き、制定し創り上げたから”中興の祖”と呼ばれる様に成った、というわけです・・」上野さんが詳しく解説してくれた。

「なるほどな、円珍はそれまで名門古刹としての歴史はあったが、平安初期には存在感の希薄だった園城寺を、天台宗比叡山の別院として位置づけ、寺としての中身を充実させアップデートしたことで、園城寺の寺格を飛躍的に押し上げ、確固たる寺の基礎を創ったちゅういう訳なんだな・・。

イヤありがと上野クン。よく理解できたよ・・」藤木さんは大いに得心したように、そう言って、上野さんに感謝した。

「ところでその一連のプロセスは、古代からの大津の有力な氏族で、”氏寺”を所有していた大友氏一族にとって、どういう意味を持ち、どんな評価を得ていたんでしょうかね・・」私が、気になって聴いてみた。

「それはもう大喜びだったと想いますよ、大友氏一族はですね。

そもそも円珍は、遣唐使に選ばれた時点で、天台宗の将来を嘱望されたエリートでしたからね。

そのエリート円珍が唐から帰って来て、若くして有能で留学先の唐から、最新で最先端の当時の仏教の知識や修行法を学び、修得していた。

その円珍に白羽の矢を立てた大友氏側が、円珍に接近したとしても不思議じゃないですよね。

廃れていた名門古刹を再生させるために彼を招聘し、別当職に据え、彼ら一族の氏寺園城寺の再構築を円珍に委ねたんじゃないか、とさえ私は考えています・・。

実際のところ園城寺が朝廷から天台宗別院として認められた時に、それまで大友氏一族が所有していた、大津から山科に掛けての広大な敷地や荘園・山林を、園城寺に寄進したという話です。

そこにも彼らの期待や歓びの大きさを、窺い知ることが出来ると思います・・」上野さんが私の疑問に詳しく説明してくれた。

「因みに、ほれっていつごろのコンだったで・・」久保田さんが聞いた。

「そうですね・・。円珍が園城寺の別当職に就いたのは、貞観四年の西暦862年の事だったそうです。

彼が遣唐使から帰って来たのが858年の天安二年でしたから、帰国して4年後という事に成る様ですね・・」上野さんが手元の資料で確認してから言った。

「その頃円珍は何歳ぐらいだったんでしょうかね・・」私はフト円珍の年齢が気になって、呟いた。

「え~と円珍はだね、西暦814年の生まれだっちゅうから、862年当時だと47・8歳ってコンに成るみてぇだね・・」久保田さんが、愛用のタブレットを操作して確認した。

「なるほどですね、そうすると当時の円珍は知識や経験は言うに及ばず、体力や気力も充実してた将に壮年期だったわけですね・・」私が言った。

「ほうすると義光公が新羅神社の氏人だったり、後三年の役で戦ったのがさっきの話で1080年頃だとすると、義光公にとってはザッと2百2・30年ぐれぇ前の話だったちゅうわけだな、円珍が園城寺の基礎を創ったんは・・」西嶋さんが確認する様に言った。

「ま、そのようですね・・」上野さんが肯いて言った。

「ところで天台宗は”台密”って言って”東密”の真言宗と、密教の双璧だったはずだから当然、修験道も盛んだったズラ?」西嶋さんが上野さんに尋ねた。

「そうですね、それは間違いないようです。

円珍は元々”役小角(えんのおづね)”を信奉していて、奈良時代に盛んだった修験道に関心を持ち、自ら修験者としての修業もしていたようですから・・。

そんな問題意識もあって円珍は、唐に留学した際も当時の最先端の仏教教義の一つだった長安の”密教”の寺にワザワザ入門し、それなりの修行をして、その教義や手法を学び修得して、日本に持ち帰って来たという事です。

で、その最新・最先端の当時の”密教”を、園城寺の彼の道場すなわち”根本道場”として、後進の学僧たちに教え広めていた、という事です。

そんなこともあって園城寺は比叡山の、ちょっと古い天台宗密教(=台密)と併存する形で、琵琶湖畔の里の”新しい台密の根本道場”に成っていたようです・・」上野さんが説明してくれた。

「確かそうだったよな・・。

ほんなコンがあっただから、お山の”比叡山の台密 ”と競い合いながら、園城寺は”里の台密”のアジトというか宗教上の巣窟に成ったんだだよな・・」西嶋さんがニヤニヤしながら言った。

「ま、そういう円珍の志向や傾向があって、園城寺では密教や修験道が盛んで、修行や苦行を積んで初めて得られる尊称である”阿闍梨”僧を、沢山輩出してるんです。

そんなこともあって園城寺は天台宗の中でも重要な位置を占め、円珍も含めた多くの天台座主”を円珍以後、何人も輩出してきたわけです」上野さんが言った。

荒行を終え、修業を積んだ”阿闍梨”僧

「実はその円珍の活躍というか教学をベースにした上で、園城寺の密教が比叡山の”山の密教”に比べて、決定的に優位に立つような出来事が、その後起きてるんです」 上野さんが続けた。

「ホウ、・・で、どんなコンがあっただい?」と、西嶋さんが身を乗り出して尋ねた。

「円珍の活躍から200年近く経った平安時代中期、園城寺に深く帰依し活発な熊野詣でも有名だった、白川法皇の頃のことなんですがね。

その白河上皇の熊野三山詣での先達(せんだつ)を任されたのが、当時大修験者として高名だった園城寺の阿闍梨僧”増誉”だったんですよ。

でその時の”先達”の縁で、白川上皇と知り合った”増誉”に対し朝廷は、新しく設定された”熊野三山検校職”を任せた、という事態が生じたんです。

よっぽど白河上皇に気に入られたんでしょうね”増誉”は・・」上野さんが手元資料を観ながら説明した。

「なるほどな。”検校(けんぎょう)職”ってコンは、今で言えば熊野三山を管理監督する監察者ってコンだろうから、古代修験道の大本山で修験の場の聖地だった”熊野の修験道”を、園城寺の実質的な支配下に置いた、っちゅコンになるわけだな・・」西嶋さんが、その意味合いを解説してくれた。

「という事は園珍が中国から持ち帰った、当時の新しい修験道”里の台密”に日本古来の熊野三山の修験道を、園城寺が取り込んだといった事に成るんですか?」私が確認した。

「ま、ほういうコンズラな・・」西嶋さんが肯いて言った。

「明治以降の和洋折衷ではないけど、平安時代の”和唐折衷”が行われた、という事でもあるわけですね・・。新旧の修験道の合体というか融合というか・・。

だとすると確かにそれは画期的な出来事だったでしょうね、当時の修験道の世界にとっては・・」私もその事の重大さに、気が付いた。

「そうだと思います。

で、それは同時に円珍以来200年が経過して、元々円珍自身が指向していた役小角(えんのおずね)以来の”伝統的修験道”と、唐の国由来の密教に基づく世界基準の”輸入修験道”との、真の融合が進むきっかけを作った、という事でもあるんでしょうね・・。

これには鬼籍に入ってた円珍も、さぞや喜んだことでしょう・・」上野さんもニヤリとしてそう言った。

「ちゅうコンは、新羅三郎義光公が園城寺の守護神”新羅神社”の氏人に成っていた頃は、すでに伝統的な日本古来の修験道と台密系の修験道の融合がそれなりに進んでいた、っちゅうコンに成るズラかね・・」久保田さんが呟いた。

「どうでしょうかね・・。当時は、まだ2・30年ぐらいしか経ってなかったんじゃないですか、義光公の頃だと・・。

将に両者の融合が進み始めた時期だったんじゃないですかね・・」上野さんは懐疑的に応えた。

「新しい動きが起きて、ほれが定着するには100年近くは掛かるってから、義光公が活躍してた頃は、まだまだ途上だった、と考えた方が良さそうだな久保田君・・」西嶋さんが諭す様に言った。

「とはいえ、こうやって義光公と修験道の関係に接点があったとすると、これはまた違った意味合いを持って来ることになりませんか、立花さん・・」藤木さんが、ニヤリとして私に言った。

私は「ん?」といった顔で、藤木さんを見た。

藤木さんの言わんとする事が見えなかったからだ。

「イヤね、立花さん。前から言ってたじゃないですか、安田義定公と修験道には接点があったんじゃないかって・・」藤木さんがいたずらっぽい目で私を見ながら言った。

「ア!そう言うことですか・・」その一言で私のシナプス(神経回路)がやっと繋がった。

傍らの西嶋さんもニヤリとして、

「荒木大学の蝦夷地への大移動のコンかな・・」と言った。

「ほれに、甲州ラッパや甲州スッパにもね・・」久保田さんも続いた。

それを聞いていた上野さんと、依田さんは何の事か判らない様でキョトンとしていた。

私はその二人に説明する必要を感じた。

「イヤ実はですね、私が西嶋さんをはじめとした山梨郷土史会のメンバーと知り合った、きっかけというのがありましてね・・。

その時に修験者の存在が非常に重要な意味合いを持ってたんですよ、その事を藤木さんを始め皆さん先ほどから、私に示唆してるんです。

だから”ホラ、修験道が出てきて繋がったでしょ”ってね。

義定公とその曾祖父に当たる源義光の、園城寺における修験道との関係が明らかになったんでそうおっしゃってるんです、皆さん・・」私がそう言うと、

「以前西嶋さんに聴いたことがあったんですが、確か鎌倉時代初頭に蝦夷地に金鉱山を探しに行った、甲州金山(かなやま)衆が居た、っていうあの話の事ですか?」上野さんが思い出したように言った。

「まぁ、そうです。その時に荒木大学という金山衆の頭領で、甲州イハラ郡の領主がその主だった部下たちを引き連れて、蝦夷地を目指したというエピソードがありましてね。

その時に先達として彼らを引き連れて行ったのが、”大野了徳院紀重一という別当職の修験者だった”という言い伝えが、北海道道南の知内町という町に残ってましてね・・。

その時の修験者との関係を思い起こして言われてるんです、皆さん・・」私が少しさわりだけ解説した。

「鎌倉時代の初頭にそんなことがあった、っていうんですか?800年前ですよね・・。

甲斐之國から当時の未開の地であった蝦夷地に、金山衆が集団で金山開発に行くなんて・・」依田さんが、信じられないという様に言った。

「まぁ、そういうことです。

フツー驚きますよね。私もその話を初めて聞いた時は、直ぐにはなかなか受け入れられなかったですしね・・。

その後改めて『大野土佐日記』を読んで、実際に知内町を訪れてこの目で現地を調べてみるまではね・・」私が続けた。

「そういったいきさつがあるもんだから、曾祖父の義光公が園城寺の一画に住み、修験者たちと日常的に接し、修験者と人的ネットワークを作っていたとすれば、グッと話が深まって立体的になって来るんですよ。

武家の頭領家の血筋を引く義光公であれば、その修験者たちを自らの領地経営や、彼自身が北茨城であれだけ強い関心を持っていた、金山開発の情報収集に使ったりしたに違いない、と考えることも出来るんです。

更には先ほど言ってた、兵法書の『孫子』で学んだ諜報活動の担い手として、修験者をうまく活用したかもしれない、ともね・・。

で、それ等の手法や使い方を常陸源氏や甲斐源氏、近江源氏といった義光公の子孫たちに伝承させて来たのではなかったか、ともね。いわばお家芸としてですね・・。

そういった事がいろいろ考えられるんですよ、修験者との濃厚な接点があれば・・。

マそういう背景があるんで、源平の戦いの時に義定公が修験者を使ったのかもしれないな、と考えたりする可能性が高まってくるわけです。それもかなりの確率で・・」私が上野さんと依田さんに、これまでの経緯を長々と話した。

「修験者のネットワークを使って情報収集したり、相手の攪乱とかをやって来たんじゃないかってね、さっきの話にも繋がるってわけさ。

修験者との接点が見えてくると甲州ラッパや甲州スッパのご先祖様の話にも、スルッて繋がってくしね・・」藤木さんは嬉しそうにそう言って、上野さん達に話した。

「義定公の本貫地だった甲斐之國”牧之荘”に在る大菩薩峠も、甲武信連山修験道の高名な”行場”だったし、その裏手の鶏冠(とさか)山の黒川金山に拠点が在った”黒川衆”との接点も考えられて来るわけですよ・・。

修験者との接点がクリアになると、これまで仮説にすぎなかったことが、かなりの精度で現実味を帯びて、実態を伴ってリアリティを持って来るんです・・」私が説明した。

「遠江之國の秋葉山神社の事も忘れちゃいけんよ、立花さん・・」西嶋さんが付け加えた。

「そうでしたね・・。三尺坊の秋葉山神社は、南アルプス南端の主要な”行場”で、修験者たちの道場が在る”拠点”でしたからね・・」私が言った。

「ま、そういうコンで義光公と修験道との間に太い接点が確認できると、かなりの事が関連して見えて来るってわけさ・・」藤木さんが嬉しそうに、上野さんに言った。

「その鶏冠(とさか)山の黒川衆に関わる事なんですがね、実はチョットおもしろいというか興味をそそられる情報があるんですよ・・」上野さんが、私達を見廻して話し始めた。

「と、言いますと?」私は好奇の目で上野さんに、先を促した。

「えぇ、実はね。その源義光の拠点の在った園城寺の北部で、比叡山の東側の入口坂本辺りには、”穴太(あのう)衆”という特殊な技能を持った職業集団が居るんですよ。

”穴太衆”は大津の坂本の南部に棲み、代々”城普請”を手掛けて来た人達で、安土桃山時代辺りから織田信長や羽柴秀吉の『安土城』や『伏見城』『聚楽第』といったお城の、石垣というか基礎部分の築城を担って来た、”石積み”の職能集団ナンですけどね・・。

しかも彼らの祖先は渡来人であったらしく、大陸から若狭の敦賀経由で来て、琵琶湖西岸に定着した氏族らしいんですよ・・」上野さんは、嬉しそうにそう話した。

「ほう、渡来人の末裔ですか・・。因みに”あのう衆”というのはどんな字を書くんですか?」私が尋ねた。

「穴を太くする人達といった意味合いで”穴”と”太”い”衆”という字を書きます。当て字でしょうけどね・・」上野さんが説明した。

「あぁ、なるほどね・・」私は閃いたことがあって、続けた。

「上野さんとしては、義光公の拠点が在った園城寺”新羅善神堂”から、そう遠くない場所を拠点にしてた穴太衆と義光公との間に、ひょっとしたら何らかの接点があったのかもしれない、と考えたわけですか・・。

平安末期から4・500年後の安土桃山時代に城普請の職能集団となった、帰化人系の末裔”穴太衆”と、安田義定公配下の金山開発集団であった”黒川衆”との間に、ひょっとして何らかの接点というか繋がりがあったかもしれない、とそう考えたという事ですか・・」と推測を交えて、上野さんに尋ねた。

「両者に接点はなかっただろうか、と興味が湧きましてね・・」上野さんがニヤリとして嬉しそうに言った。

「もし接点があったら、それは面白いですね、確かに・・」私もニヤリとした。

実際黒川衆の生業であった金山開発のノウハウは、何らかの形で渡来人達によって大陸からもたらされたものであった、と想像する事は容易に出来た。

それがどういう経路を辿ったのかは不明だが、甲斐之國の金山開発に携わって来た”黒川衆”と、石を巧みに使った職能集団”穴太衆”との間に、何らかの接点があったとしたらそれは実に面白い。

しかも”穴太衆”という言葉の響きは、金鉱山を掘り掘削する黒川衆に何らかの関連があるのではないか、という想像にも結びつくのだ。

将にワクワクするようなテーマであった。

「それで”穴太(あのう)衆”と”黒川衆”との間に、何らかの接点はありそうなんですか・・」私は尋ねた。

「残念ながら、今のところは殆ど接点は見つかってないんですよ・・。

”穴太衆”は、7世紀に天智天皇が都を開いた”大津京”が在ったとされる現在の大津市錦織地区の、ほぼ北側に拠点を構えていた氏族らしく、そこと大津市坂本とのほぼ中間に今でもその集落は在る、という事です。

その錦織地区や穴太地区は、大友氏の拠点である大津市南部の園城寺エリアからすれば北側に位置し、古来より渡来人が多く居住し定着したエリアだったんです。

奈良の飛鳥に大和政権が在った6世紀や7世紀の頃、琵琶湖西岸地域は渡来人によって大陸文化の影響が色濃く浸透し、定着していた先進地だったわけです。

当時の”倭国”の中心地奈良の”飛鳥の都”より、琵琶湖周辺は相当先進的だったろうし、産業的にはもちろんでしょうが、文化水準や生活水準もかなり高かった地域でもあった、ようです。

政治や軍事では飛鳥の政権には劣ったでしょうが、経済や文化面では明らかに琵琶湖周辺の方が進んでいたと思いますよ、当時であれば・・」上野さんは言った。

「なるほどね・・。日本海に近く朝鮮半島にも近かった福井若狭の敦賀や琵琶湖沿岸の方が、倭人の山国の都”奈良飛鳥”よりも経済面や文化的側面では、かなり先行していたわけですね。

で、その担い手で実態として牽引していたのが、朝鮮半島からの渡来人であったという訳ですね・・。

そんなこともあって、天智天皇は当時の先進エリア大津に”大津京”を造り、飛鳥から都を移した、という事に繋がっていくんですかね・・」私は自分なりに上野さんの一連の話を解釈し、確認する様に言った。

「私はそう想ってます」上野さんは頷きながらそう言った。

滋賀県大津市

●:穴太地区 ●:大津京跡(錦織地区)

●左上:比叡山延暦寺 ●下:園城寺(三井寺)

「ほの渡来人ちゅうのは、一体何人だったズラか・・」久保田さんがボソッと、呟いた。

「そうですね、結論から言えば百済人だったみたいですね・・」上野さんが応えた。

「義光公の所に在った”新羅善神堂”との関係はなかっただかい?新羅人ちゅうか・・」西嶋さんが聞いて来た。

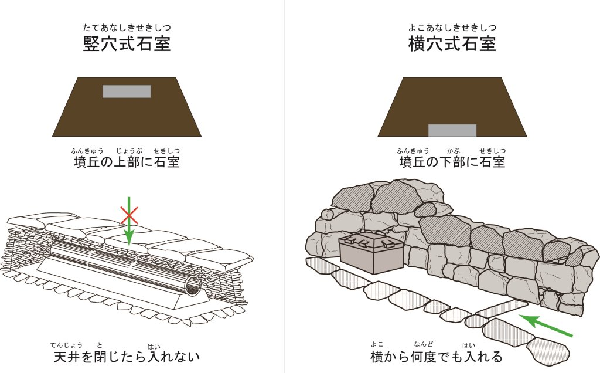

「たしかに琵琶湖の周辺や、 若狭の敦賀周辺には”新羅神社”や”白髭神社”という新羅系の人達が信奉する神社が沢山点在していて、実際のところ新羅からの渡来人の痕跡や足跡も沢山あるんですが、穴太衆や錦織といった氏族は百済人だったようですね・・。

それを裏付けるエビデンスとなるのは、坂本から錦織といった大津市北部にいくつも残っているお墓、古墳なんですよ。千以上は在るといわれている”横穴式石室古墳”の事なんですがね・・。

この古墳は高句麗や百済にある古墳のスタイルで、新羅には殆ど見られない様式の墓なんですよ。

それら琵琶湖西岸一帯に拡散していた”古墳の様式や形状”が、百済や高句麗の墳墓と同じ”横穴式石室”が発掘されている事から、百済や高句麗からの渡来人の確率が高い、と考古学者たちには認識されているようです・・」上野さんが言った。

「その古墳というか墳墓の数は多いんですか?それとも・・」私が尋ねると、上野さんは

「数は千基ぐらい在るという事ですから、かなりのモンでしょう。

因みにその”横穴式石室”の作り方が、”穴太衆の築城の石積み”と全く同じで、今でも彦根城や姫路城・熊本城の修復を担っている”穴太衆の末裔”が、それらの古墳群を観て”穴太積みにそっくりだ”、と証言してるそうです・・」と、説明してくれた。

上野さんがそう言うと、依田さんが

「先生、その中から高句麗が落ちたのは・・」と、尋ねた。

「ま、おまん(君)も知ってのとおり当時の朝鮮半島の歴史が示す通りさ。

6・7世紀の朝鮮半島は北の高句麗が一番強国で、真ん中ら辺から南の百済や新羅、それに最も倭国に近い任那なんかは、いつも高句麗に圧迫されていたズラ・・。

中でも中西部の百済が一番影響を受けていて、何度も高句麗から侵略されてたジャンな。新羅からも、ときおり攻撃されてたけんがな・・。

ほれで百済は何度となく大和の属国”任那”なんかを通じて、”倭国”に軍事援助を求めて来てただよ・・」上野さんは続けた。

「ちょうど”白村江の戦”が起きた頃とかですか・・」依田さんが確認した。

「ま、ほの前から何十年も、・・何回もな・・」上野さんが応えた。

「その朝鮮半島の内乱というか、朝鮮半島の戦国時代に飛鳥の大和朝廷に最も支援を求めて来たのが、百済だったという訳ですね・・」依田さんが続けた。

「6・7世紀の頃は、特に百済だったな・・」上野さんは応えた。

「百済が唐や新羅に攻められて滅亡したのは確か・・」依田さんがそう言い始めると

「唐と新羅の連合軍に左右から挟まれて百済が滅亡したのが、660年のコンだな・・。で、その3年後に百済の敗残兵と大和の連合軍が再起を賭けて戦ったのが、663年の”白村江の戦”だった、ってわけさ・・」上野さんがスラスラと応えた。

「それで、高句麗ではなくって百済だという事に成るんですね・・。

しかも”白村江の戦い”を始めたのは天智天皇でしたよね、大津京の・・」私も会話に参加した。

「まぁ、ほう言った様な歴史的背景があるもんだから、大津市北部の古墳である”横穴式石室”は、高句麗人ではなく百済人が造った墳墓だった、と言えるんです・・。

百済滅亡の前後に大陸からはたくさんの亡命者というか移民、即ち渡来人が”倭国”中でも、天智天皇の都”大津京”に向かって流入し、定着する事で琵琶湖西岸に百済人を中心としたコミュニティが、幾つも出来たんでしょう・・。

その結果、当時の大陸の先端的な文化や産業が琵琶湖周辺に定着し、普及・拡散していったんだと思いますね・・」私を見て上野さんは言った。

「”白村江の戦”の戦闘の主力が、大和朝廷からの派遣兵であると共に、百済国崩壊後の敗残兵や大和への亡命者たちの連合軍であったのも、そういう背景があったから、なんですかね・・。

で、その闘いには琵琶湖周辺の百済にルーツを持っていた渡来人や帰化人の子孫たちも、少なからぬ人数で参戦した、って言うことも考えられるわけですね・・」

私は一連の話を自分なりに整理して、そんな風に確認した。

「ま、いずれにせよ石組みに関する大津の技能集団であった”穴山衆”と、甲斐之國の金鉱山開発者”黒川衆”との間に、特別の関係性や繋がりは確認出来なかった、ってわけだな・・」藤木さんが、上野さんに確認した。

「残念ですが・・」上野さんは、肯いた。

「話は変わるケンが、奈良時代後期に日本の東北地方で初めて”国産の金”を発掘し、朝廷に納めたのは百済王の末裔”百済王敬福”だったよな・・。

黒川衆とに接点はなかったみてぇだけんが、穴太衆と百済王敬福との間には何かなかっただかい、接点は・・」西嶋さんが上野さんに聞いた。

「イヤぁ、正直なところそこまでは未だ、調べてないですね・・」上野さんが言った。

「百済王敬福に関しては、僕も以前調べた事があるんですが、あまり資料や文献が残ってなくて、行き詰ってしまいました。

ただ敬福の姓(かばね)”百済王”の名が示す通り、滅亡した百済王朝の主流の末裔だったのは間違いないんです。

それもあって百済滅亡後”百済王(くだらのこにきし)”の姓を大和朝廷から賜り、当時一族の長だった敬福は朝廷に仕えていたわけですね。

一族と朝鮮半島との接点やネットワークが、大和朝廷の外交政策に活かされたことや、倭国に点在していた百済からの亡命渡来人達との接点やパイプの太さが残ってて、それらも評価されたんだと思います。それは間違いないでしょう・・」依田さんがフォローした。

「百済の王族の末裔だとすると、確かにな・・」西嶋さんが呟いた。

「たしか彼らは滅亡時の百済王、豊璋の弟の末裔だったかと・・」依田さんが続けた。

「陸奥守だか陸奥の介だった時に敬福は、宮城県の北の方で砂金や金鉱を発見し、大量の金を朝廷に上納し、東大寺の大仏の鍍金に使われたんだったよな・・。

で、当時の聖武天皇にたいそう喜ばれ評価されて、大出世したんだったよな敬福は・・」西嶋さんが言った。

「敬福と、その一族が。ですかね・・」上野さんが呟いた。

「その中には、当然百済からの渡来人の末裔や帰化人も含まれていたでしょうね・・。

金鉱山開発にたけた技術やノウハウを持った百済系技能者の末裔たちも、その中には含まれていたと・・。

ただその中に穴太衆が含まれていたかどうかまでは確認できてませんが、上野先生がおっしゃるとおりだとすると、若狭や琵琶湖周辺の渡来人や帰化人の子孫や末裔が絡んでいた可能性は高いでしょうね・・」依田さんが続けた。

「何せ名前が”百済王”と書いて”くだらのこにきし”なんだからな・・。彼らにとっては朝鮮半島での主家筋にあたるズラ・・」西嶋さんが呟いた。

「余談だけど”くだらのこにきし”ちゅうのは、”百済の子に来し”とでも書くズラかなハッハッハ・・」と、西嶋さんは大きく笑って、お茶目に言った。

6~7世紀の朝鮮半島勢力図