『看聞日記 2』

応永29年(1422年)6月26日の条

宮内庁書陵部刊

今日上杉朝方屋形へ室町殿(足利義持)入御す。御引き出物三千貫

・金の鯉・金の俎・金の俎箸・銀の御盃等を進ず。・・・・・・・・

翌日また越後布一両・干し飯一両を室町殿に進ず・・。

お供の大名どもには鎧一両・馬一疋をそれぞれに進ぜられた。

註:著者が原文を読み下した。

安田義資公が越後守護を務めていた頃より230年後においても、上杉氏が守護の

越後では金や銀が沢山取れていたことを『看聞日記』はこの様に述べている。

= 橋立金山 =

「・・・まず、明治以前の展望をしておこう。鎌倉時代に試掘をしていたことがありとし、戦国時代には、上杉氏が盛んに採掘し、会津転封で廃山(村誌)とある。・・・」

『 青海―その生活と発展―』 867ページ

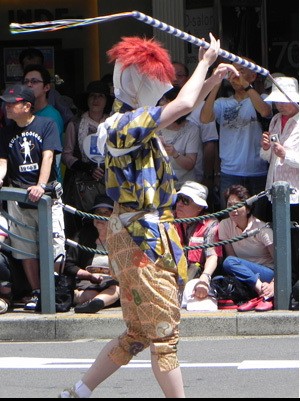

「ところで先生、天津神社の祭礼の始まりの行事として日本海で神輿の禊ぎをする時に、確か『鶏爺い』という祭の先導者が登場しますよね。緑の装束に赤いお面に鶏(にわとり)の烏帽子をかぶった・・」渡会先生が吉田先生に向かってそう言って確認した。吉田先生は肯きながら、

「鶏爺いか、その通りだがそれが・・」と、渡会先生に問い返した。

「いや、その鶏爺いは先ほど来立花さんが言ってられる、金山衆にも関係して来るのかな、とちょっと思いましてね・・」渡会先生はそう言って、私のほうをチラリと観た。

「おぉそうか、そう云う事か・・。ちょおッと待ってくれ・・」吉田先生はそう言うと、書棚に向かい一冊の分厚いアルバムを持ってきた。中の写真帳を繰り終えると、私たちの目の前にそのアルバムを見開いて置いた。

そこには御幣を付けた榊を手に持って、緑色の装束を身に着け赤いお面をかぶり腰に刀剣を差した、祭の先導者と想われる堂々とした武者姿の、役の者が映っていた。

彼は後ろに多くの氏子や宮司を従え、戦の軍配を振るうように御幣付きの榊を前方に示し、御神輿を担ぐと思われる赤や白のふんどし姿の氏子達に、日本海と想われる海に入るように指示していた。

将に彼がこの祭りの進行の采配を指揮しているように、映っていた。

今でいえば祭のプロデューサーといった感じで、祭りの進行を仕切っているように観えた。

そしてその彼の頭上には鶏(にわとり)頭の烏帽子、が載っていた。

舞楽で稚児たちが「鶏冠の舞」を舞う時にかぶっている鶏の頭と同類のものであった。

私はこれを見て、うなった。

「う~ん、なるほどね・・。この鶏爺いと呼ばれる人は明らかにこの祭りの主導者のようですが、この鶏爺はどうやら金山衆に縁りある人の様ですね・・」と私は呟いた。

「鶏冠をかぶっているから、かね・・」吉田先生が黒縁のメガネの奥の目を、ジロリとさせて言った。どうやらそれだけでは納得できかねる、と思っているようであった。

一瞬その場に、緊張感が走った。

私は少し考えて、頭を整理することした。

その上で数秒のインターバルを置いてから、言った。

「そうですねそれが一番大きいですね。甲州金山衆の象徴であり職能の神様である、鶏の冠を被っているという点がまず、第一にありますよね・・。

次に、これまでも云ってきましたが十二段ある天津神社の舞楽の、その内容の殆どが『安田義定公父子への鎮魂の神事』である、と想われる点も大きいですね。

更には石舞台を初め、祭りの主要な大道具・小道具には殆ど三つ巴紋が付いている。

これらの多くは豊かな財力を持っていた金山衆が、この糸魚川の舞楽のスポンサーに成っていた事を、象徴しているのではないかとそう思います。

そして最後には、天津神社や奴奈川神社・能生白山神社といった神社のご神体や、それに準ずる十一面観音像などは、いずれも平安時代末期から鎌倉時代初期の制作と云う事で、安田義資公が守護であった時代に符合している、といった点も重視して良いのではないかと思われます。これはまぁ推測がかなり入ってますけど、ですね・・」

吉田先生は腕を組んだまま、ぼそりと言った。

「実は儂も長い間、何故鶏爺いが天津神社の春の祭り一切を取り仕切っている立ち位置に居るのか、ずっと考えて来たが答えを得ることが出来なかったんだよ・・」そう言ってから、私の顔を見て

「正解だとは現時点では言えないが、参考にさせてもらうよ立花さん・・。これからじっくり、考えさせてもらう事にするよ・・」と、言って笑顔になった。

「ところで立花さん、あなたは4月10日のお祭りを見てはいるのかい?」と吉田先生は続けて言った。私が、

「残念ながら実物は見てません。Youtubeの動画を見て何となく空気は判ってるんですが、やっぱり実物を観ないとダメなんでしょうね・・。

祭に来て舞楽を目(ま)の当たりにして、視覚だけではなく聴覚や触覚・嗅覚といった五感全体をフル活用して、実際に体験しないとダメなんでしょうね・・ 」私がそう言うと、吉田先生は大きく肯いて、

「来年の春のお祭りにはぜひとも糸魚川に来られて、祭りを五感で体感したら好い。それが一番ですからな・・。

まぁそれまでには儂も天津神社の舞楽や祭礼の背景や成り立ち、鶏爺いについて、自分なりの答えを見つけておきたいと、そう思っとるよ・・」と言った。その時の先生の目は優しく穏やかであった。

「因みに立花さんは五感のうちの味覚については言ってませんが、それはどうしてなんですか?」と渡会先生がニヤニヤしながら聞いてきた。

「五感の内の味覚ですか、そうですね確かに・・。

まぁその味覚についてはお祭り前後にこちらに来て、お酒を呑んだり日本海の幸を沢山味わって、喉と舌をフル回転させて、味覚をしっかり体感させたいなと・・」私がニヤリとしながらそう言うと、渡会先生初めみんなが手を叩いて喜んだ。

「ほっほそれが好いね、その時は事前に声を掛けてくだされ、私も付き合いますから・・」と吉田先生はにこやかにそう言って、私に手を差し伸べた。私も微笑んで、

「ありがとうございます、その時はぜひとも・・」と言って吉田先生と握手を交わした。渡会先生と小林さんも、にこやかに何度も肯いていた。

その後しばらく現在吉田先生が力を注いでいる、「奴奈川姫」と「出雲大社」「諏訪大社」の三県の三社にまたがる「神話で結ぶご縁の会」についての話をお聞きした。

出雲から古志(越後)の国まで奴奈川姫に求愛に来た大国主命、更に二人の間に生まれた御子で、諏訪に鎮座した健御名方命とを結ぶネットワークの活動の事である。

吉田先生はその活動を主導的に推進しつつ、楽しんでおられるようであった。

八十を過ぎた今も、愛してやまない天津神社や奴奈川姫に関する活動に能動的に関わり、更にそれに繋がる出雲島根や諏訪長野にと、活動領域を広げられ行動している吉田先生の事が、私はうらやましく思えた。

果たして15年後20年後、吉田先生と同じような年齢を迎える頃の自分は、一体どんなことをやっているのだろうか?先生のように元気で活動していられるのだろうか・・。などといったことを考えながら、目の前の吉田先生を観ていた。

可能ならば八十前後の私も、吉田先生同様心身ともに健康で、新しい課題に積極的にチャレンジし、関わり続けていたいものだ、などと想いながら・・。

話に区切りがついたこともあって私達は、吉田先生のご自宅を出ることにした。

夕暮れの先生の家の玄関先で、私達は丁寧に別れを告げて、天津神社の鳥居近くの駐車場に向かった。

同じ駐車場に車を停めていた渡会先生達に別れを告げて、私はそこから数分の市立図書館に向かった。先ほど吉田先生に教えてもらった青海の「橋立金杭遺跡」やその周辺の神社について調べるためであった。

図書館二階の郷土史資料コーナーに行き、カウンターに座っていた図書館司書の女性に相談すると、所定の用紙に相談内容を記入するように言われた。

随分丁寧なプロセスを踏むものだ、と思ったが閉館時間を考えてそのまま記入し手渡した。

すると間もなく図書館事務所から若手の司書が現れ、素早く書架の間を動いて幾つかの図書を選んでくれた。

私は「橋立金杭遺跡」に関する記事の載っている『旧青海町史』や『糸魚川市郷土研究会の会報』を、まず提示された。

そしてそれらの本の中から、具体的に「橋立金杭遺跡」に関して記述のある個所を、司書に教えてもらった。

実に丁寧な対応をしていただいて、私は恐縮してしまった。

更にその中の記事に書かれていた「鎌倉時代に試掘されていた・・」といった箇所について、これを裏付ける資料や出典があるのかどうか尋ねると、やはりまたその若い司書とカウンターにいた司書は機敏に動き回り、先ほど戴いた書籍や資料に目を通していた私の基に、追加資料として提示してくれた。

当初は手続きにこだわるお役所的な対応だと、若干ネガティブなイメージを抱いていたのだが、逆にそこからの対応が実にスムーズで、スピード感がありかつ丁寧であった。おかげで私はとても助かった。

時間の節約にもなったし、そのきめ細やかな対応が何より嬉しかった。

閉館時間の3・40分前と云う事もあって、私はザッと資料を斜め読みして早速「ここは」と想われる個所を中心にコピーを始めた。

中身のチェックはホテルに戻ってからゆっくりやればいいやと思い、先ずはコピーを優先して取り掛かった。

図書館では「橋立金杭遺跡」と「その周辺の神社一覧」に関する資料のコピーを無事、閉館前に終えることが出来た。

短時間で何冊かの書籍や資料をスピーディに探し出してくれた二人の司書に、深く礼を言って私は図書館を出た。

すでに暗くなっていた公共施設の建ち並ぶ中を、私は数分先に在る天津神社裏手の駐車場にと向かった。

秋の日は釣瓶落とし、とはよく云ったもので秋分の日からまだ一月も経っていなかったが、午後の7時前にはすっかり暗くなっていた。

にぎやかな秋の虫たちの合奏の中を、自然環境の豊かな天津神社の駐車場から、私は糸魚川市内のホテルにと向かった。

ホテルに戻ってからは、近くの飲食店で日本海の地魚を中心に食べ、地元の蔵元産の日本酒を何種類か飲み比べた。

その夜は日本酒の酔いにさいなまれながら、図書館でコピーしてきた資料に目を通した。

ポイントとなりそうな箇所には付箋を貼り、明日以降改めて読むことにした。さすがに酔いが回っていては熟読はできないからだ。

11時前には床に就いた。

明日はいよいよ上越地区探訪、最後の日であった。

祭りを先導し主導する「鶏爺い」

翌朝ホテルを出た私は、まっすぐ根知・山寺に向かった。

糸魚川市を大きく分ける大河、姫川に沿う形で長野県側の北アルプスにと向かったのだ。

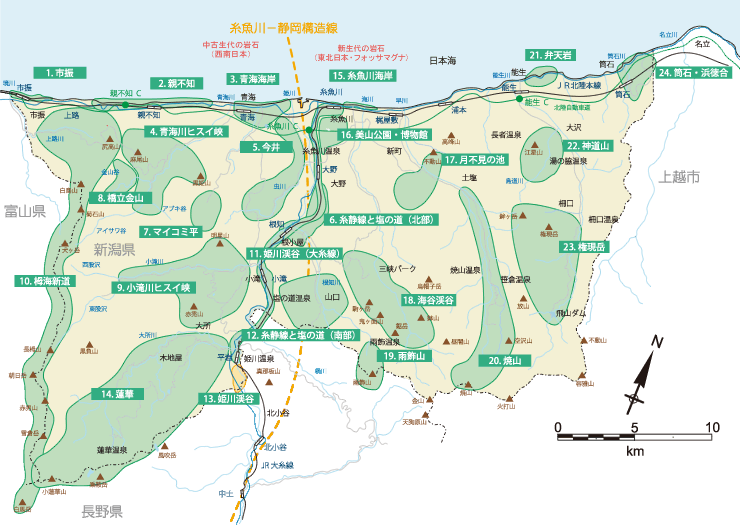

姫川は日本を大きく東日本と西日本とに分ける「フォッサマグナ」を象徴する川で「糸魚川静岡構造線」はこの川を起点にして、信州長野・甲州山梨・駿河静岡に至る全長250~60kmに及ぶ。

奇しくもフォッサマグナは、安田義定公の嫡男義資公が8年ほど守護を務めた「越後之國」から、義定公の領地であったと思われる富士山西麓の富士川及び義定公が13・4年間領地とした「遠江之國」とを縦に結んでいる。

そしてこのラインは、修験道の世界では秋葉街道と呼ばれ「浜松秋葉神社」と「栃尾蔵王権現」とを縦に繋げ、間には信州戸隠山がある。秋葉三尺坊と呼ばれた偉大な修験者が活躍したエリアでもある。

その姫川を2・30分溯り、姫川の支流である根知川沿いを根知・山寺にと向かった。

右手にスキー場をやり過ごして更に北上すると、根知川を西に渡る橋が見えてきた。

どうやら目指す根知・山寺エリアであるらしい。

根知川を挟む両側は山が迫ってきており、ここもまた北アルプスから流れ来る河川によって浸食されたエリアの集落であった。

根知川に架かる橋を渡ると正面にちょっとした寺院が見えた。昨日吉田先生達が言っていた「金蔵院」のようだ。真言宗の寺らしいが寺紋は三つ巴であった。境内のいたるところで三つ巴紋がみられた。あたかも三つ巴を誇示しているかのような印象を私は覚えた。

そのまま坂道を登り、日吉神社に着くと石の階段を昇り神社に参った。この神社では天津神社同様に舞楽が行われると云う事であり、「根知・山寺の延年祭」と云われているようだ。

天津神社同様、国の無形文化財に指定されている、と云う事である。やはり建物には幾つかの三つ巴紋を認めることが出来た。

そして境内には糸魚川の天津神社同様、石組みの舞台の石舞台が在った。どうやらここで舞楽が行われるようだ。私は三つ巴紋と共にこの石舞台の存在によって、この神社での舞楽にも金山衆が関わって来たのではないかと、そう推測した。

北アルプスの麓と云って好い根知・山寺には、先ほどの「金蔵院」を初め全部で十二の、修験者のためのお寺がかつては在ったようで、どうやらこの山に囲まれたエリアは糸魚川というか上越の、修験者のための道場のメッカだったのではないかと、想うことが出来た。

尤もそれらの十二坊も江戸時代には衰退し始めて、明治維新の廃仏毀釈の頃には二・三の坊しか残っていなかった、という事である。

吉田先生が言ってたように宗教にも流行り廃りが、やはりあるようだ・・。

いずれにせよ、糸魚川には金山衆との関りを推測される神社が、天津神社のほかにこの日吉神社が在るのであった。そして両者に共通するのは石舞台で行われる舞楽であり、三つ巴紋であり金山衆であった。

因みに「根知山寺の延年祭」においても、武士の装束に刀剣を帯び大きな鶏の烏帽子を被った、祭りを主導する役の者が金蔵院から日吉神社までの「道行き(練り歩き)」を先導するということだ。

天津神社における「鶏爺い」の役割を担っている。

根知・山寺の延年祭の道行きを先導する武者は頭に大きな鶏の烏帽子を被っている

根知・山寺を実見した私は、続けて三つ目の糸魚川舞楽の開催場所である「能生の白山神社」に向かうことにした。位置的には糸魚川市の左下の標高の高い場所から、右端の海抜の低い日本海沿岸に向かうことになった。距離にして4・50km、移動には1時間弱は掛かった。

能生の白山神社は、日本海側に沿う形で上越市に向かう途中に在った。

国道8号線の左手に弁天岩を確認出来る辺りを右折すると、すぐ右手に神社は在った。石の鳥居が神社の入り口であることを示していた。

やや小高い場所の神社の駐車場に車を停めて、先ほどの石の鳥居をくぐり数十段の石段を登ると、早速風格のある立派な狛犬が出迎えてくれた。

長い年月の風雪に晒されてきたのであろう、その角を生やした立派で愛嬌のある狛犬は、存在感の漂う一級品と云って好いものであった。

そしてその傍らには三つ巴紋を施された石灯篭が、オブジェのように在った。石灯篭の三つ巴紋に私は初めて遭遇した、珍しいものである。

石段を登った左手には茅葺屋根の拝殿が在った。天津神社と同じであった。

正面には宝物殿が在り、右手には神泉が在った。祭りの際はこの神泉に「水舞台」が特設され、舞楽が披露されると云う事である。

そして左手拝殿の後ろには、白山神社の神様である「奴奈川姫命」と「大国主命」の二神が鎮座していた。

白山神社は元来産土神の「奴奈川姫」を祀っていた神社であったが、奈良時代末期の8世紀に加賀白山神社の影響を受け「白山神社」と改称した、といった経緯を辿って現在の神社名に成ったらしい。

そんなこともあって、白山神社の主神「菊理姫命」がこの神社には祀られていないのだという。

因みに拝殿などには、やはり三つ巴紋を確認することができた。

また神社の境内には、スサノウ命を祀る「八坂神社」や「秋葉神社」が境内社として鎮座していた。いずれも義定公や修験者との関りを、私は想定した。

神社での参拝を済ませて来た道を戻ろうとした時に、愛嬌のある狛犬越しに日本海が見え、弁天岩が確認できた。

国道8号線のバイパスなどが出来る以前であれば、この白山神社はかなり海に接近した場所であったに違いないと思われた。

能生町を後にして、私は真っ直ぐ上越市の浦川原地区を目指した。

平成3年に発見されたという巨大な厩の遺跡を確認するためであった。

能生白山神社からは40㎞近く、日本海に沿って北上することに成った。

直江津に入ってからは日本海から離れ、国道253号線を真っ直ぐ東の山側に向かった。能生からは一時間弱掛かった。

遺跡のあるといわれている場所は、浦川原地区飯室という事であったが、その近辺を回っても簡単にはその場所は判明しなかった。もう一度国道253に戻って地元の漢方薬局で、所在場所を尋ねた。薬剤師さんもご存じないようだったが、ご主人に連絡を取り教えてもらうことが出来た。

飯室西の交差点を左折し、奥に入って行き「大池」を目指した。程なくして教えられた鉄工工場の先で、遺跡が発見された場所に辿り着くことが出来た。

葦やススキの生い茂る茫々とした遊休地に大きな看板が在った。秋の野草をかき分けながらその大きな掲示板のある場所に辿り着いた。

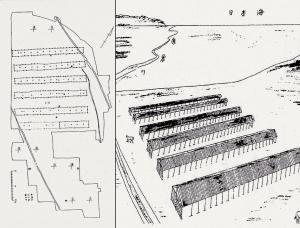

「境原遺跡」と書かれていた掲示板は上越市の教育委員会が造ったもので、左側に厩遺跡の模式図と発掘時の写真があり、右半分に解説が記載されていた。

同掲示板によると、72房あったとされる厩からは常時100頭以上の馬がこの場所に集められていたのではないかと推測できる、といったことが書かれていた。

そしてこのような様式の厩は奈良時代の朝廷などにおける、全国の官営牧からの貢馬や献上馬を管理・飼育していた馬寮処の関与が窺われる、といったことを示唆していた。

しかしその「馬寮」であったとすると、奈良や京都の朝廷に近い場所ならいざ知らず、5・6百㎞以上離れた日本海側の越後之国に在るのは不自然であった。実際のところ同様の遺跡は、奈良や京都の畿内からしかまだ見つかっていないのであった。

そこで私は思い出した。山梨の郷土史研究家の藤木さんが言っていた安田義定公の五奉行の事をである。その五奉行と云われるメンバーの中に、右馬守や右馬允という役職に連なる人物がいたことを。宮道遠式の事である。

前(さきの)右馬(うまの)允(じょう)宮道遠式は、明日香・奈良時代より馬寮において朝廷に仕えてきた物部氏の一族の末裔であるという。その宮道遠式が関わっていなかっただろうか、と云う事を考えてみたのだ。

現在の国道253号線のこの辺りは県道30号線の、私が勝手に「鎌倉時代の上越の都市軸」と言っている当時の上越を南北に結ぶ幹線道路から、そう遠くない場所に位置していた。そしてこの上越の「鎌倉時代の都市軸」の周辺には「直海ノ牧」「保倉ノ牧」「菅原ノ牧」といった官営牧が在った場所の近くであった。

それぞれの牧で騎馬武者用の軍馬を積極的に畜産・育成していた越後の守護安田義資公が、ここに一旦集積していたと云う事はあり得るのではないか、という想像力が働いた。

それに宮道遠式は物部氏の末裔である。

実は先日来上越市や糸魚川市の神社仏閣を調べているうちに、「物部神社」があることを知った。「武士(もののふ)神社」が武士地区に在ることは上越埋蔵文化センターの畑中さんから聞いていたのだが、その神社の近くで馬屋(まぁ)近くに別途「物部神社」が祀られてあったのである。私はそのことが気に成っていた。

そして今同じ県道30号線につながる浦川原地区に、巨大な厩遺跡が見つかっていたのである。私は県道30号線の縦軸につながる「馬屋」「物部神社」「境原厩遺跡」に、義定公の五奉行「先右馬允、宮道遠式」を添えてみたら、全てが繋がった気がした。

宮道遠式は馬寮経営の専門家として、この上越浦川原地区に京や奈良の都近くに在った官営の厩を模した巨大な厩を造って、越後の多くの牧で畜産・育成された騎馬武者用軍馬をここに、集約していたのではないかと考えたのだった。

そのようなことを考えながら、掲示板の掛かる保倉川沿いの河川敷をぼんやり眺めていると、私のスマホが鳴った。渡会先生からであった。

「立花さん、昨日は糸魚川まで、ご苦労様でした」と渡会先生は切り出して早速要件について語りだした。話を要約すると以下のようなことだった。

先日直江津駅前の居酒屋でご一緒した野尻町の武藤さんからの連絡で、武藤さんの出身地上越市板倉区に在る八幡神社に関する情報であった。

旧板倉町の中心部であった板倉町針地区に「塚之宮八幡神社」という神社が在ることを思い出した、というのだ。

地元では略して「塚之宮神社」と呼んでいるのだが、武藤さんは八幡神社であることを思い出したという。更にその神社の宮司は武藤姓で、野尻町の武藤さんの遠い親戚筋の人物だという。

それを聞いた渡会先生が神社の場所を確認すると、将に県道30号線の沿線で私が名付けた上越の「鎌倉時代の都市軸」に在る、古い神社だと云う事であった。

で渡会先生は、もし興味があるようなら一度行ってみたらよいと教えてくれたのだった。

その神社の所在地を写メで撮って送るから、それを頼りに行ってみたらどうか、という情報だったのである。

私はこの浦川原地区の巨大な厩遺跡を確認した後は、ゆっくりと北陸新幹線の駅がある「上越妙高駅」に帰る予定でいた。レンタカーの返却時間まで時間に余裕があったので、新幹線駅に向かう途中「塚之宮八幡神社」を訪れることにした。

渡会先生には丁寧にお礼を言って、私は国道253号線から県道30号に出て旧板倉町を目指した。「鎌倉時代の都市軸」に沿って、日本海側近くから妙高山に向かって南下するのである。

途中「杉野袋」「野尻/高津」「武士/馬屋」といったおなじみの地区を右や左に見ながら、30分ほどで目指す「塚之宮八幡神社」に着いた。神社は旧板倉町の中心部から少し外れた、稲田に囲まれて鎮座していた。

同神社はその名前の通り、古い塚の上に神殿が祀られていた。

八幡宮であるから「三つ巴紋」は当然であったが、塚の上のお社は積み上げられた大きな丸い石によって底上げされており、お社自体を安定させていた。

その小高い丘のような丸い石組が金山衆によって組まれたものであったとしても、不思議ではなかった。しかしその石組には能生町の「槙の金山神社」程の精緻さは見られなかった。

私はここから10分もしないで上越妙高駅近くのレンタカー会社に到着し、車を返却した。同じ上越市内という事で乗り捨てに料金の加算はなかった。

浦川原「境原遺跡」の巨大厩の模式図

上越妙高駅に着いた私は、新幹線を一本遅らせて座席を確保した。

駅構内の飲食店でゆっくりと最後の食事をとるために、一本見送ったのであった。

土産物などを扱う店と併存していた飲食店はあまり落ち着いているとはいえなかったが、新幹線駅構内の店であれば、それもまぁ仕方ないことだと思いつつ私は、喉の渇きを潤すためにビールを注文して、上越エリアの地酒と酒の肴を幾品か頼んだ。

ビールを飲んで落ち着いたところで、今回の上越のリサーチ&取材旅行を振り返った。

当初の目的であった、安田義資公の領地経営に関する足跡や痕跡はある程度確認する事が出来、その意味では実りあるものであった。

「騎馬武者用の軍馬の畜産・育成」という点では、奈良朝時代以来の官営牧が7・8か所もあった上越はその伝統の故に、牧き場経営のインフラがある程度整備されており、それを担ってきた人材やノウハウが蓄積され、継承されていたのだと想う。

その伝統の上に、騎馬武者軍団を組織してきた甲斐源氏の守護が赴任してきたことで、その事業は水を得た魚の様に、加速されたであろうと推測することが出来た。

そして何よりも、先ほど確認してきた浦川原地区の巨大な厩の存在である。

義資公の軍馬経営に関して言えば、この巨大な厩の存在は将に画龍点睛の施設であっただろう。

次に「金山衆による金山開発」である。軍馬の育成が主として現在の上越市エリアで行われてきたのに対し、金山開発は西隣りの糸魚川市を中心に行われていたことが判った。

そしてその拠点はどうやら能生川沿いの中流「槙金山神社」を中心に、隣接する「下倉の駒形神社」「藤後の八坂八幡神社」辺りであったらしいことも判明した。

当初、槙金山神社近くの「金堀場」において偶然見つかったと思われる、太古以来堆積された上質の沈金の採集から始まり、それを取り尽くしてからは能生川を順次溯り、ついには標高2000m級の北アルプスの妙高連山に行き着いたのではないかと、私は想っている。「金山(かなやま)」や「裏金山」がそれである。

その際の金山衆の活動拠点が在ったのが、この槙地区周辺ではなかったかと推測することが出来た。

そしてこの能生川と共に羽生地区の「海川」の支流「水俣川」の川久保地区でも、同様の事が行われてきたのだろうと、推測することもできた。下流は異なっても、源流を辿ると同じ「金山」や「裏金山」に行きつくからである。

金山衆の金山開発によって得られた富は、安田義資公が守護であり続けた期間、能生や糸魚川の産土神であり、数百年来の伝統を古代より継承してきた奴奈川姫を祀る神社への支援や、伝統的神事へのスポンサーという形をとったのではなかったか、と想われる。

その支援が祭りや舞楽に使う石舞台の設置や、平安末期制作と云われるご神体の寄贈、更には神輿や装束・大道具・小道具といったハードやソフト面での支援という形をとったのではなかったか、と思われるのだ。

それを示すのが多くの神社に残る三つ巴紋による、マーキングである。

「奴奈川神社」や「天津神社」「能生白山神社」さらには「根知・山寺の日吉神社・金蔵院」の祭事や神事などがそれである。

お祭りが好きで、新たに赴任した領地の領民の人心掌握に、祭りや神事が有効である事を熟知していた安田義定公や嫡男義資公は、積極的にこれらの神社の祭や神事に関り、支援してきただろうと想われるのだ。

もちろんその経済的な原資は、金山からもたらされた豊富な金や銀であったであろう。

「天津神社」の春の祭における「鶏爺い」や「根知山寺の日吉神社」の「鶏の烏帽子を被った武者姿の先導者」の存在は、これらの神事へ積極的に関わって来た金山衆の、象徴でありまた痕跡であると私は想っている。

いずれも「鶏(にわとり)」を自らの職能神として「金山(かなやま)まつり」のご神体とし、尊崇してきた金山衆だからである。

そして「天津神社」や「能生白山神社」の舞楽は、頼朝によって誅殺された安田義定公父子への「鎮魂の神事」だったのではないか、と私は感じている。

もちろん全てが、というわけではないがその主要な部分が、である。

おそらく伝統的に行われてきた神楽や神事に編入する形で取り込んだのだろう、と想われる。そしてその編入を主導したのは金山衆であったと、私は推測している。

「鶏爺い」としてその金山衆の長老であるリーダーが、この神事に登場し重要な役割を担って残っているからである。

次にそのようにして新たな「舞楽」が完成したのは、たぶん頼朝自身が死去し頼家・実朝といった頼朝一族が、北条氏の策略によって強殺された13世紀中ば以降の事ではないか、と私は想像している。

頼朝の鎌倉幕府に謀反を起こしたとの濡れ衣で、義定公一族が誅殺されたことを考えれば、公一族を偲ぶことに成る神事を上演するのにも、ある程度の時の経過は必要であったであろうと、思われるからである。

それにある程度の完成度を持った舞楽が確立されるためには、それなりの時間を有したであろう事は、想像に難くない。

そしてその間、即ち義定公父子が誅殺されて以降も、糸魚川周辺では金山の開発は枯渇することなく、継続して行われていたのではないかと想われる。

『看聞日記』に書かれているように越後では、応仁の乱以前までは多くの金や銀が産出されていたことが判明しているからである。義定公父子が没してから240・50年ほど後の事である。

更に言えば、糸魚川地区の金や銀の開発は「糸魚川銀」「謙信小判」「高田小判」という形をとって、戦国時代はもちろん江戸時代まで続いていたのだと、推測することも出来る。

さらに明治になっても糸魚川西部では金山開発が盛んに行われてきたという。

そしてそれを担ってきたのは、やはり金山衆の末裔達だったのではないかと、私はそう想っている。

そのような裏付けがあったから、このエリアの三大舞楽は「鶏爺い」や「鶏の烏帽子を被った武士達」に先導されながら、途絶えることなく継承し続けたのだ、と思うことが出来るのだった。

富士山西麓の富士金山や遠州森町辺りの遠州金山では、金山開発が比較的早く枯渇したために金山衆の関わる神事が、八百年という期間までは継承され続かなかったのではないかと、私は推測している。

いずれにしても糸魚川地区において義定公父子の死後も、越後における金山開発は行われてきたのだということが判った。

そしてまたこの糸魚川地区の金山開発の成功があったから、越後の國府や國衙・国分寺が当初の上越市三郷地区の長者ヶ原から、より日本海に近くかつ糸魚川に近い場所に移設されたのではないかと私は考えている。すなわち現在の五智国分寺周辺にである。

糸魚川の領地経営における重要性が高まったから、その必要性に迫られての國府や國衙・国分寺の移動・移設が行われたと、私は考えている。

奈良朝時代に創建された越後國府や國衙は、当時数百年を経過して相当毀損しており、建て替えが必要だったのではないかと思われる。

頼朝がほぼこの時期に東海道などの他の自らの領国の国分寺や國衙を建て替えさせているように、である。

さらに糸魚川地区への移動が便利な日本海の近くに、新たに郷津(=神津)を設けたのもやはりこのタイミングであっただろうと私は考えている。

神津は國府や國衙の近くに開設される港=津だからである。

それに伴う莫大な費用の捻出を可能にしたのは、やはりまた金山開発であったと私は想う。

現存している五智国分寺エリアの「国分寺」や「居多神社」の神殿や大伽藍に残っている三つ巴紋が、それを示唆しているのである。

また今回の調査で判ったことは、何故安田義資公が頼朝の関東六国と云われる直轄地の初代守護に任命されたのか、その理由が判明した事である。

私には大きく二つの理由があったと、想うことが出来た。

一つは下越に勢力を有していた平家の豪族「城氏一族」の存在である。

元々平清盛との関係の深かった城氏は、源平の戦いに際し支配下に置いていた越後之國はもちろん、近隣の出羽山形や会津の豪族たちを糾合して、千曲川の支流横田川において木曽義仲と源平の戦いを繰り広げ、敗れた武将であった。

いうなれば関東の北方の越後の下越エリアは当時においても尚、有力な反鎌倉政権の本拠地であった、と云う事である。

奥州藤原氏ほどではないにせよ、背後をつかれる危険性を孕んでいたのが、当時の越後之國であったのである。

その城氏の勢力が残る越後之國の守護は、普通の御家人や地頭ではとても務まらなかったであろう。

城氏が信州横田川での敗退後、奥の山間部に退いてから、関東の御家人達が新たな地頭として入部して来たが、関東方の地頭達全体を指揮統括する力量のある守護が必要だったのである。

ちょうど駿河之國の富士川で甲斐源氏が平維盛の軍と戦った構図が、この越後之國にも適用されたのであった。

下越を中心に大きな勢力を持っていた城氏に対抗させるのには、甲斐源氏の氏の長者である安田義定の力が必要である、と頼朝や北条時政は考えたのだと、私は推察した。

京や西国の勢力の最前線、遠江之國を安田義定公に任せたのと同様に、である。

二つ目の理由は遠江之國国守安田義定の領地経営の能力が、秀でていた事によるものと想われる。

13・4年の間、重任に重任を重ねまだ平氏の残存勢力の残っていた遠江之國を、治め続ける事が出来たその統治能力を、頼朝や時政は高く評価していたからであったと想う。

当時の多くの関東武者は殆どが一郷や一村を納めていた地頭や御家人たちである。いうならば現在の市町村長クラスである。

彼らの多くには一郷一村を統治する能力はあっても、一国を統治する能力が有ったとはとても思われないのだ。

一郷一村を経営する能力と一国を統治経営する能力とには、大きな違いがあるのは明らかであろう。

一国の統治能力を有するのは3・4百年後の戦国時代のように、領主の統治能力の高さや領国の統治システムを構築出来得る、能力を持った大名クラスでなくてはとうてい務まらないのである。上杉謙信や武田信玄の時代の様にである。

因みに安田義資公はほぼ8年間「越後の守護」を務めたが、それは父親の義定公が遠江之国守を5年間務めた後の、時期であった。

義定公の統治能力の実績はすでに遠江之國で、証明されていたのである。

結果的にはそれが後に災いするのであるが、この時点では鎌倉幕府の思惑はその点にあったのだと想う。

これらの理由によって、何故頼朝たち鎌倉幕府が安田義定公の嫡子義資公を、越後之国の初代守護に任じたのかを、私は理解することが出来たのである。

今回この上越に5・6日間滞在し、多くの人たちと出遭い図書館などで関連資料を読み、神社や仏閣を実際に見聞することで多くの事が確認できた。そのことは素直に喜んでいる。

と同時にまた新たな課題が明らかになってきたのも事実であった。

これまでは「騎馬武者用軍馬の畜産・育成」や「金山開発」「治水灌漑に伴う新田開発」といった義定公の領地経営の特徴と共に、「流鏑馬の神事」や「祇園祭」といった祭りや神事が重要であった。

それらの上に、糸魚川の舞楽に代表される「神楽」や「鎮魂の神事」といった新たな祭祀が重要な要素として、加わってきたのである。

義定公の領地領国である甲斐之国の本貫地や富士山西麓、遠江之國の神事の中に、これら舞楽や鎮魂に繋がる神事や祭祀が行われ、かつ継承されて来なかったかを確認する必要性を私は感じたのである。

それと共に私にとって修験者の役割が、従来以上に重い存在に成って来たことを感じた。

具体的には「猿田彦命」や「蔵王権現」「秋葉三尺坊」といった大修験者の存在が大いに気に成って来たのである。

しかも秋葉三尺坊は、本拠地の在った中越の長岡や栃尾と共に、遠江之國において「秋葉山神社」と深く関わって来た、というのである。

いうまでもなく安田義定公の領国と、義資公が守護であった国において「三尺坊」は活躍していたのだという事に成る。

しかも一説によると秋葉三尺坊の時代は義定公と同時代といってよい、平安時代から鎌倉時代にかけての事だという。

更にまた、長岡の秋葉三尺坊の本拠地とされる「金峰神社」は、越後之國では殆ど唯一と云って良い「流鏑馬の神事」が行われている神社である。

気に成らずにはいられない存在である。

今後の課題として、私は先の「舞楽や鎮魂の神事」と共にこの「秋葉三尺坊や秋葉山神社」についても調査・研究の対象としていく事に成るだろう、と感じている。

「越後之國」に関しては一定程度理解はできたように思っている。

ところが次にまた新たな山が見えてきたのである。その新しい山の事をこれからまた調べてみなくてはならない、と私は思い始めている。

それにしてもそのきっかけと成ったのは、「直江津八坂=祇園神社」や「府中八幡神社」の神馬舎の「猿に曳かれた白馬」であった。

更に、直江津の祇園祭りで唯一と云って良い「飾り山」であり、祭りのご神体を納めた御神輿を迎えに行く「猿田彦命」の存在であった。

これらの神や神獣はこれまでの甲斐之國や遠江之國、京都の神社や祭りには登場してこなかった神や神獣である。

私はこれらの新たな神や神獣によって、安田義定公父子の領地経営の実態の新たな側面を知る事に成った。

言い方によっては導きの神「猿田彦命」や言わザル見ザル聞かザルの「三猿」の導きによって、8百年前の義定公たちに一歩近づいてきたのかもしれない、などと想い、思わずニヤリとしてしまった。

午年生まれの私はその時、直江津祇園神社や府中八幡神社の例の「神馬舎の猿に手綱を曳かれた白馬」と自分とを重ねてしまったのである。地酒と地魚や山菜の肴に、酔ったせいだったかもしれない。

そんなことを想いながら私は、18時前の新幹線に乗って上越越後を後にした。