この物語は甲斐源氏安田義定及びその臣下である黒川衆と、常陸之國の関係を改めて調べ、再確認するための「歴史検証物語」である。 甲斐源氏が武田氏を名乗る前、常陸之國と深い関わりがあった。それは甲斐源氏の太祖とでもいうべき「新羅三郎源義光」が、かつて常陸之介としてこの地に赴任していた事に起因している。 その源義光の三男源義清及びその嫡子清光が、館を構えた場所が現在のひたちなか市武田地区であり、かつての常陸之國那珂川郡武田郷であったのである。 この「常陸之國、武田郷編」はその武田郷を主人公立花が、安田義定研究の仲間である山梨の郷土史研究家達と共に訪れ、義定公のご先祖達の痕跡や事跡を確認するプロセスを追った物語のである。 |

去年の暮れに、安田義定公と秋葉山神社本宮及び春野町の関係を調べた結果を取り纏めた、『遠江守安田義定と秋葉山神社』を書き上げていた私は、年末年始をノンビリと過ごすことが出来、しっかりと充電をして寒い冬をやり過ごしていた。

若くて元気な頃なら、この季節であれば積極的にスキー場に行き、近場の温泉場に逗留するなどして、のんびり過ごしていたのであるが、子供が成長し40代に成るようになってからは、それも遠のいた。

加えてシングルアゲインに成った事もあって、今ではすっかり出不精になり寒い冬に、あえて遠出をすることもなくなっていた。

それでも一月の中旬ころまでは、友人たちとのコミュニケーションのために、新年会という名の飲み会などをして過ごしていた私も、さすがに一月末頃に成るとこれではイカン、と新しいスタートを始めることにした。

昨年の北遠の遠州春野町をフィールド調査した時に私は、安田義定公と甲州金山衆の足跡や痕跡を随所において確認することが出来たこともあって、甲州金山衆=黒川衆の存在がますます気になり始めていた。

それで何となく、この金山衆について調べて見ようか、といった思いが湧いてきた。

そのような心の動きもあって、今年はその金山衆について少し調べてみることにした。

当初私は、金山衆というのは義定公の領地であった甲州牧之荘の山岳地帯、すなわち甲武信連山の一角である黒川山=鶏冠山を拠点に、砂金や金山の開発をする職能集団が土着的に存在しその基盤の上に新たに牧之荘の領主と成った義定公が、その職能集団を見出し臣下としていったのではなかったかと考えていた。

ところが義定公の事を調べるようになってから、ひょっとして黒川衆というのは土着の砂金・金山開発の職能集団だけで構成されているのではないかもしれない、と考えるようになり始めた。

安田義定公は一介の「郷の主」すなわち郷主からスタートし、その後幾多の源平合戦の戦さを重ねるうちに武将としての経験を積み、運よくその活躍もあって領地や領国を次々と増やしていった。

因みに郷というのは、当時の地方社会の最も基本的な単位である「村」が幾つか集まった行政単位で、今で云えばちょっと大き目な町や、小ぶりの市といったような規模感の集落・社会である。

更にその郷が幾つか纏まった単位が「郡」になり、更にその郡が幾つか纏まって一定の規模になった時に、次に「國」として扱われるように成った。それが古代や中世の日本の社会構造であった。

当時の社会経済単位という事であれば、当然米作の生産拠点である「荘園」が関係しており、郷はほぼその荘園に近い規模感だったのではないかと、私はそう理解している。

そして平安末期から鎌倉時代にかけて活躍する武士である、地頭や御家人といわれる人達の支配エリアは、ほぼこの郷に相当するのではないかと、そうも思っている。

すなわち郷主=地頭と理解しており、それらの地頭が鎌倉幕府の盟主であった、頼朝や北条氏と一対一の関係で盟約を結び、その見返りに領地を安堵されたのが御家人であったと認識している。

そんな中で、安田義定公は個人的な能力が非常に高かったがゆえに、一介の郷主から出発してやがて郡主はもちろん国主にも成って行った。

さらには自身の領国である遠江之國に加え嫡子義資(よしすけ)公の領国であったとはいえ、実質的には彼自身も深く統治に関わった越後之國と、併せて二つの國を十四・五年の間つつがなく統治し続けていたのであった。

しかしながら義定公自身の能力がいかに高かったとはいえ、それらの二つの國をはじめ本拠地の甲斐之國の牧之荘や、富士山西麓の「甲斐の國いはら郡」を同時に統治し続けるのは容易な事ではなかっただろう。

にも拘らずそれらの複数の領地・領国の統治を可能にしたのは、義定公には優秀で有能な臣下群が居たからに違いない、と私は考えるようになった。

彼は甲州・駿河の一部・遠江・越後と、日本海側から太平洋側にまたがる広範囲に点在する、それらの領地・領国の統治を一人で行っていた訳ではなかった。少なからぬ有能な人材を配下に収め、彼らをうまく使うことで統治していたのである。

そしてその人材達が義定公の「四天王」であり、更には「五奉行」と云われる人達であった。

その内の四天王といわれた「岡氏」「橘田氏」「竹川氏」「武藤氏」は、義定公の甲州の本貫地である牧之荘や、その周辺にいた地方豪族たちであったようだ。

したがって彼らは甲斐之國で義定公が、登用しスカウトしてきた人材である。

それに対し五奉行のうちの「武藤五郎」を除いて、「芝藤三郎」「宮道遠式」「榎本重兼」「麻生平太胤國」等は、いずれも甲斐之國の人材ではなかった。

「遠州浅羽之荘」「前(さき)の右馬之允」「前の滝口ノ武者」「常陸大掾氏の一族」といった経歴や名称が示すように、京の朝廷に仕えていた中堅官僚や遠州・常陸といった地方の在地官僚出身者である。

いうなれば全国区の人材なのである。その全国区の有能な人材を広く集めて登用して、義定公は自らの領地・領国を統治してきたのであった。五奉行と言われる人達はこのようなメンバーである。

といったことから義定公は自らの個人的な能力はさることながら、「人を見る目」が高かった名伯楽だったのではなかったか、と私は考えるように成った。

義定公が急激に拡大した領地・領国をつつがなく統治することが出来たのは、経験豊かで有能な人材の必要性を痛感していた彼が、母体である甲州を越えた範囲に目を広げ、積極的に能力の高い人材を見出し、抜擢しスカウトして来たからではなかったか。と私は考えるようになったのだ。

そしてこれらの優秀な人材を積極的に登用し、活用出来たからこそ義定公は、太平洋から日本海までフォッサマグナ沿いに広がる、複数の領地や領国の統治が可能だったのではなかったか、と私は考えが至ったのである。

と同時に、もしそのような名伯楽としての人間的な資質を義定公が持っていたとしたら、その能力は彼の領国経営の二本柱である、

「騎馬武者用軍馬の畜産・育成」と「砂金・金山開発」についても、当然発揮されたのではなかったかと、考えるように成った。

「軍馬の畜産や育成」に関しては、「前の右馬之允、宮道遠式」が中心になったことが考えられた。

彼はかつての「朝廷が抱えている数多くの馬の管理」や「朝廷守護の騎馬隊」を率いた「右馬之允」という高級官僚であったからである。「允」は「尉」で、現在の局長級の地位だという。

そして「砂金・金山開発」である。

実際のところ「砂金・金山開発」を中心的に担ってきたのは、やはり地元牧之荘の山岳地帯で砂金採取や金山開発を行っていた、「黒川山=鶏冠(とさか)山」の黒川衆であったであろう。

そしてそのベースの上に、新たな知識やノウハウ・経験を持つ専門性の高い職能集団を義定公は甲斐之國を越えた全国区から登用しスカウトをしてきたのではなかったか、とそんな風に私は考えるように成った。

即ち後に「甲州金山衆」と云われた、義定公配下の砂金・金山開発の専門的な職能集団についても、彼が全国から発掘し、採用し、登用して創り上げてきた専門家集団の事ではなかっただろうか、と考えるように成ったのである。

義定公は本拠地甲斐之國の「黒川金山」を始めとして、富士山西麓の「富士金山」や遠江之國の「北遠金山」、さらには越後之國の「糸魚川金山」等いずれの領地領国においても、運よく砂金・金山を発見し見出すことが出来た。結果的に見事に砂金採集や金山の開発を成功させているのである。

しかしこれだけ多方面にわたり、さらに十四・五年という短期間で、砂金・金山の開発が出来たことを考えると、甲州黒川金山の土着の人材だけではとても数量的にも間に合わなかっただろうと、そんな風にも考えるようになった。

五奉行がそうであった様に、金山衆に関しても甲州以外の諸國から人材を採用・登用し、スカウトしてきたのではなかったかと、私は考えるように成ったわけである。

今年の二月終り頃に、そのような仮説を建てて私は、甲州山梨県の郷土史研究家で安田義定公研究の仲間である、「西島」さんや「藤木」さん「久保田」さんに手紙やメールを出して、その私の仮説を書いて送っておいたのであった。

『 吾妻鏡 第十四巻 』建久五年(1194年)八月二十日の条

『全訳吾妻鏡2』307ページ(新人物往来社)

安田遠江守が伴類(ともがら)五人、名越の邊にて首を刎(は)ねらる。

いはゆる

前瀧口 榎本重兼

前右馬允 宮道遠式

麻生平太胤國

柴藤三郎

武藤五郎

等なり。和田左衛門尉義盛このことを奉行すと云々。

( )は著者の註

上記の5名は義定公の五奉行といってもよい、義定公にとっての重臣たちであった。

であるがゆえに頼朝は甲州の義定公の本拠地を梶原景時らに攻めさせた時に、鎌倉の義定公の屋敷にいたこれら重臣を和田義盛に攻めさせ、捕縛していたのである。

そして義定公が自刃した後に、彼らの首を刎ねたのである。

因みに「義定公五奉行」の各人の役割に関しては

*「前瀧口 榎本重兼」は「前滝口ノ武者」という事から義定公と朝廷、中でも後白河法皇との連絡を担った「京の朝廷担当の外交奉行」

*「前右馬允 宮道遠式」に関しては、その前歴「前右馬允」が示すように騎馬用軍馬の畜産・育成・調教といった「馬事」及び義定公の騎馬隊の訓練を初め、その戦闘方法についても指導していたものと思われる。即ち「馬事担当奉行」

*「麻生平太胤國」はその出自が常陸の古豪大掾氏であることから、「郡の管理」に長けていたものと思われ、義定公の領地領国の幾つかの郡を統括していた「統括郡奉行」と想定することができる。

*「柴藤三郎」は義定公の遠州における本貫地遠州浅羽之荘及び、その後背地である「笠原ノ牧」の司馬としての役職「遠州浅羽の目代及び笠原ノ牧担当奉行」

*「武藤五郎」は甲斐之國から連れてきた義定公の旧臣で、遠江之國一国の目代=代官であった「遠江之國担当奉行」

であったものと思われる。

それから一月も経たないうちに西島さんと藤木さんから連絡が来た。それはいずれも私が建てた仮説に対する、彼らなりの考えや意見であった。

おおむねその反応は、私の仮説を肯定する内容のものであった。甲州市塩山の安田義定研究家である藤木さんは、義定公の祖先が活躍した常陸之國がひょっとして関係しているかもしれない、とアドバイスしてきた。

藤木さんは甲斐源氏の祖である新羅三郎源義光(1045~1127年)が、刑部少輔を経て常陸之介として赴任した「常陸之國」が、奈良時代から砂金や金の産出地であったことにも、関係しているかもしれないと私に示唆してくれたのであった。

また義定公の生母が常陸源氏である佐竹氏の出身であった事や、「五奉行」の一人麻生平太胤國が常陸之國の古豪大掾(だいじょう)氏の一族であった事なども関係しているかもしれない、とそのように推察していたのであった。

もう一人の私の知恵袋である鎌倉時代の甲斐源氏の研究家である身延町の西島さんからは、ひとまずは奥州藤原氏からの人材登用があったのではなかったか?との指摘があった。これは一番最初西島さんと甲州金山博物館で出遭った時にも、出た話ではあったのだ。

即ち頼朝が鎌倉幕府の御家人達を総動員して、奥州藤原氏を攻めに行った時に、義定公は甲斐源氏の氏の長者として甲斐源氏の総大将のような位置づけで、奥州藤原氏に攻め入っていたのであった。

その際に滅ぼされた藤原氏配下の「陸奥之國金山衆」の中の、優秀で有能な人材をスカウトし、甲斐に連れて帰ったのではなかっただろうか、というのである。この話は今から三・四年前に初めて西島さんと出遭った時にも出た話題であった。

それに加えて、常陸之國でのかつての甲斐源氏の祖先の拠点であった「ひたちなか市の勝田地区」が関係しているかもしれない、とも教えてくれたのだ。藤木さんと同じであった。

義定公のご先祖である新羅三郎義光は、刑部少輔を経た後、常陸之介として常陸之國に赴任して、その後甲斐守として甲斐の國に赴任していたのであったが、嫡男源義業(よしなり)は、そのま常陸の久慈郡佐竹郷に留まり、常陸之國に定着していたのである。

それが佐竹氏と武田氏の先祖であったのである。即ち源義光の嫡子であり、佐竹氏の家祖でもある「源義業(よしなり)」と、弟の三男である武田家の家祖「源義清」である。

現在の常陸太田市の佐竹郷に定着したのが「常陸源氏佐竹氏」の先祖「源義業」であり、那珂川沿いの現在の「ひたちなか市武田郷」に定着したのが「甲斐源氏武田氏」の先祖「源義清」であった。

その「武田郷」に拠点を構えた新羅三郎の三男源義清とその一族は地元の古豪とのトラブルを経て、後に甲斐之國に流れて来てから「武田氏」を名乗ったのだ、と西島さんは教えてくれたのである。

現在も尚「ひたちなか市」の中心部であり、かつて平成の合併があるまでは「勝田市」と名乗ったその地域は、この「武田郷」と隣接する「勝倉郷」とで構成されていた事も、西島さんは教えてくれた。

更に興味深いことに武田郷には「金砂神社」という名の神社が在り、土地の産土(うぶすな)神とでも呼ばれる存在だったというのである。

またJR勝田駅から「ひたちなか海浜鉄道」で二つ目の駅の那珂川沿いの街は、「金上(かねあげ)」という名称だという。武田郷からほど近いこの金上地区もまた、「金砂神社」同様に砂金や金山開発に縁があるのかもしれない、と西島さんは私に示唆してくれたのであった。

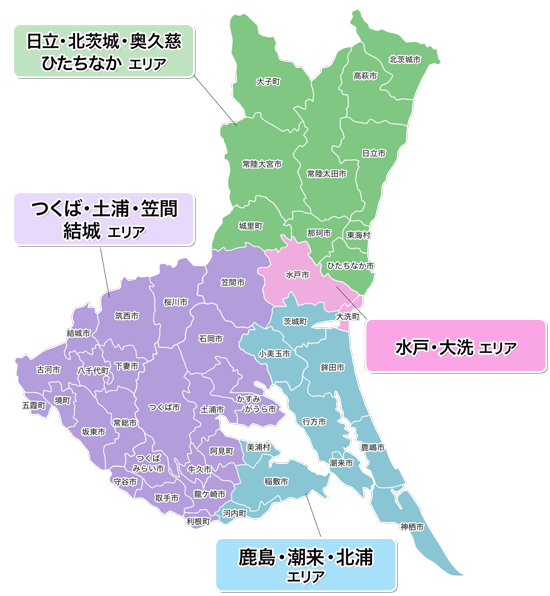

そのような山梨の先輩たちの助言や情報を得た私は、常陸之國である茨城県のかつての甲斐源氏の拠点が在った「ひたちなか市」の事を、もう少ししっかりと調べてみたいと思い立ったのである。

そしてその際の切り口として

かつての常陸之介源義光の子孫であった「甲斐源氏の祖先の、常陸之國での事跡や痕跡」「常陸之國と金山衆との接点」

の二つを中心に、調べてみることにしたのであった。

そのような方向性と調査の切り口を得た私はいつものように広尾の都立中央図書館に行って、関連する図書を借りたり必要箇所のコピーを撮るなどのアクションを始めたのである。

その頃ちょうど世間では「新型コロナウィルス」の危険性が叫ばれ始め、全国の学校の一斉休校が始まり、北海道などでの都道府県を跨ぐ移動自粛が始まりだしたのであった。

更にはこの「新型コロナウィルス」は世界中でも日を追うごとに猛威を振るい始め、パンデミックとなり地球上の人類を巻き込んでいったのである。

そのようなこともあって、四月に入って政府は日本全国に緊急事態宣言を発する事態になり、不要不急の外出自粛を全国民に要請するまで発展した。

この全国民を巻き込んだ自粛騒動は、GWが終了して落ち着く五月一杯まで続いた。

この間私は図書館で得た書籍を中心とした情報を読み込み、不足分はインターネットなどで収集し補うことで、「甲斐源氏の祖先と常陸之國の関係」や「常陸之國における砂金・金山開発に関する情報」の概要を把握することが出来たのであった。

因みにそれらを整理すると以下の通りであった。

1.「甲斐源氏の祖先と常陸之國の関係」に関して

甲斐源氏の祖である「源義清」は、「新羅三郎義光」の三男で常陸源氏=佐竹氏の祖である「源義業(よしなり)」の弟にあたる。因みに次男の源実光は若くして亡くなっている、という事であった。

常陸源氏佐竹氏の家祖である「源義業」は、古くから北茨城の拠点地域であり、現在の「常陸太田市」の一角である「佐竹郷」に拠点を構え、常陸之國の北部及び北西部の「常陸奥七郡」と称されるエリアを主たる領地とした。

一方「源義業」の弟である「源義清」はそれより南方の「那珂川」の北岸、すなわち茨城中部の現在の「ひたちなか市」武田郷に拠点を構えた。

那珂川は茨城県北西部の山間地帯=奥久慈から東部太平洋に、左上から右下に向かって流れる大河で、常陸之國の北部と中部とを分断してきた河川であり、現在もなお分断している。

その那珂川の南岸は今では水戸市となっており、近世に至って水戸徳川家がここに拠点を構えた。

そのエリアは平安時代においては那珂郡といわれ、常陸之國の地方豪族の有力者「大掾(だいじょう)氏」の拠点であった。

従って武田氏の家祖「源義清」一族と、常陸之國の古豪「大掾氏」とは那珂川を挟んで、北と南とに拠点を構えていたことになる。すなわち那珂川を挟んで

北側の武田郷には、新興勢力である「源義光」の子孫たちが拠点を築き、

南側には古豪「大掾氏」が先祖伝来の土地に拠点を構えており、両者は対峙していたという構図が成立していたわけである。

何故このような構図が出来上がり、新羅三郎義光の嫡男「佐竹義業」が奥州藤原氏の領国である、当時の「陸奥之國」に近い場所に拠点を構え、三男の「武田義清」が常陸之國の古豪大掾氏の勢力圏の最前線に拠点を構えたのかは不明である。

そんな中で私の興味を引いた資料がある。『佐竹家譜』という佐竹氏の系図を作成している著書に書いてあった「新羅三郎義光」に関する以下の文言である。

「義光天性弓馬に達し、武略に長ず。

常に曰く、

将の要とする所ははかりごとを専らとす。はかりてをごらず、人これにをとしいるを上将と云うべし。

十たび戦て八九たび勝する将は中将なり。

山をきり、堀をふかふし、兵に気を増し、能まもるは下将なり。

此三将の外用ゆことなかれと。」

『佐竹家譜(上):30ページ』著者:原武男

と書かれている。

この文は「源義光」が常日頃口にしていた言葉である、という。『和論語』にそのことが書かれている、と著者は述べている。

もし新羅三郎源義光がここに書かれている通りの人物であったならば、単なる「弓馬」の達人であっただけでなく、そうとうの知略家であったようである。

その知略家の義光が嫡男の「義業」を北茨城や 奥久慈といったエリアへの結節点ともいうべき常陸太田の佐竹郷に配置したのは、地政学的にも理解することができる。

佐竹郷周辺が当時の常陸之國の那珂川以北を領地とするのに、「要」となるエリアであったからである。

そしてその知略家である「義光」は、三男の「義清」を常陸之國の中部や南部、すなわち那珂川以南を抑えていた古豪大掾氏の拠点がある「吉田郡」の最前線に配し、拠点を作らせたのである。

これはある意味、大壌氏に対してクサビを打つことに成ったであろう、と私には考えられた。

この時点ではここまでしか判らなかった。机上の資料や書物から得られた情報はここまでが限度であった。

ここから先はやはり常陸之國茨城に行って現地を見たり、地元の郷土史研究家に会って情報を得たり、当地の図書館などに赴いて関連する図書や資料を求めるしかないであろう、と私は考えた。

コロナ騒動で県を跨ぐ移動の自粛を求められていた時期には、ここまでが限界であった。

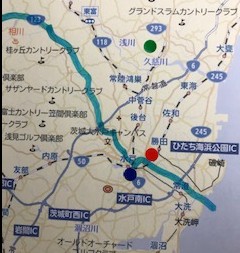

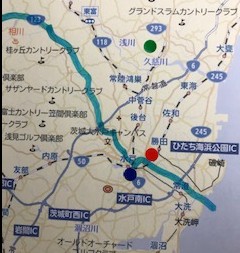

赤丸;武田氏館、青丸上:佐竹氏館、同下:大壌氏館

左上から右下の青線:那珂川

2.「常陸之國における砂金・金山開発に関する情報」に関して

次の課題である「砂金や金山に関する常陸之國の情報」であるが、金山衆の事を考えた場合このテーマが一番私には気になっていた。

因みに治承四年(1180年)の源平の合戦が始まり、「富士川の戦い」に於いて甲斐源氏が平維盛の軍を蹴散らした後、黄瀬川に本陣を構えていた頼朝の軍は、そのまま平家の軍勢を追って京都に攻め上がる、という選択肢を採用していない。

京都に攻め上がり平氏と雌雄を決しようとはやる総大将頼朝を、上総広常や千葉常胤らの宿老が説得し、鎌倉に戻り関東の足場を固めることを頼朝に促したからである。

その関東の足場を固めるに際し、宿老たちが頼朝に進言したのが北関東常陸之國の雄「常陸源氏佐竹氏」との合戦であった。

そのわけは当時の佐竹氏は京都の平清盛と近く、源氏でありながら都の平家との関係が深かったことから、鎌倉に拠点を置く南関東の武蔵・上総・下総・相模の諸国の武将達にしてみれば、北関東の佐竹氏に背後を突かれる可能性があったのである。

北関東の雄常陸源氏の佐竹氏は、南関東の武士団にとっては脅威の勢力であったのだ。

とりわけ利根川を挟んで隣接する下総や上総の豪族たちにとっては、死活問題でもあったのである。上総広常や千葉常胤らの進言の意図が理解できるのである。

その南関東の鎌倉に本拠を置いた頼朝を総大将にした源氏軍が、北関東の常陸源氏佐竹氏を攻め、合戦を行った山城の名が「金砂城」といったのであった。

私はこの「金砂城」という珍しい名前が印象に残っていたので、砂金や金山に繋がりそうな名前のこの場所について調べてみた。

その結果常陸之國の北茨城には、この武田郷の「金沙神社」の外に幾つかの「金沙神社」があることが判明した。常陸之國北部の佐竹郷辺りから奥久慈に至るエリアを中心に、全部で七か所の「金沙神社」が在ることが、確認できたのだった。

具体的には

「金沙神社:大子(だいご)町槙野地」

「東金沙神社:常陸太田市天下野町」

「西金沙神社:同市 上宮河内町」

「金沙本宮神社:同市 下宮河内町」

「金沙山神社:同市 千寿町」

「金沙神社:ひたちなか市武田郷」

「金沙神社:鹿島市沼尾」

その分布の多くは奥久慈と言われる山間部の地域が中心で、太平洋側に近い低地に在るのは「ひたちなか市武田郷」「鹿島市沼尾」の二つの金沙神社だけであった。

常陸之國においては、甲斐之國や駿河之國・遠江之國・越後之國のように「金山神社」や「南宮神社」ではなく、「金沙神社」と呼ばれる神社が「金山の神様」を祀った、砂金や金山開発に関わる神社として存在することが判った。

そして佐竹氏と頼朝軍の攻防が行われた「金砂城」は、現存する「西金砂神社」にかつて在った山城であることも判明した。

また「ひたちなか市武田郷の金沙神社」は、山梨の西島さんが言っていたように武田郷に在り、新羅三郎義光の三男「源義清」一族が館を構えた拠点の一角にある神社であった。即ち、那珂川によって常陸之國の北部と中部とが分断されるその境界にあたる場所に存する、神社なのであった。

その金沙神社の近くに後の甲斐源氏の祖となる武田義清一族は館を構え、その北北西1㎞前後の処には「武田郷金砂神社」が在り、南南東に同程度下った場所のエリアに「金上(かねあげ)地区」が在ったのである。

私はこの関係を知って、新羅三郎源義光の三男「武田義清」が、この砂金のにおいがプンプンする「ひたちなか市武田郷」に拠点を構えたのは、決して偶然の出来事ではない様に思えてきたのであった。

そのようなことを考えるようになっていた時期に、4月上旬に出されていたコロナ禍による全国一斉の活動自粛が、6月下旬にはついに解禁されることに成り、「県を跨ぐ移動自粛」が、はばかれなくなったのであった。私はこのタイミングで茨城県北部に行ってみることにした。

早速私は山梨のメンバーにも声を掛けた。

その結果今回は糖尿病の基礎疾患を患っていた西島さんは、コロナ禍を心配して参加を見送ることになり、藤木さんと久保田さんが参加することに成った。

参加を見送った西島さんが、新たに同じ山梨郷土史研究会のメンバーである上野さんを紹介してくれた。

上野さんは山梨の郷土史全般に詳しく『新鮮界の国風土記』なる書物を自費出版していた、というキャリアを持っていた。

更に上野さんは藤木さんとは県立高校の元同僚でもあり、北茨城の佐竹氏に関する研究者たちともパイプがあるという事で、今回の北茨城のフィールドワークのメンバーに加わってもらったのであった。

金砂神社分布図

*赤丸上から *青丸上から

1.「金沙神社:大子町槙野地」 1.佐竹郷

2.「東金沙神社:常陸太田市天下野町」 2.武田郷

3.「西金沙神社:同市上宮河内町」

4.「金沙本宮神社:同市下宮河内町」

5.「金沙山神社:同市千寿町」

6.「金沙神社:ひたちなか市武田郷」

7.「金沙神社:鹿島市沼尾」

6月の下旬、県を跨ぐ移動の自粛が解禁されてから、暫く都内の感染者の数が2・30人程度に落ち着き感染者数が安定的に推移していたころ合いを見計らって私達は、茨城県を訪れた。

山梨のメンバーとの待ち合わせ場所は、JR勝田駅東口のロータリーであった。

待ち合わせの時間は18時であったのだが、ちょうど夏至の頃という事もあって周囲はまだ十分明るかった。

日没までまだ優に1時間以上はあったであろう。

山梨のメンバーは久保田さんの運転するSUV車でやって来ていた。首都圏央道が開通していたこともあって、以前よりは時間が二時間は短縮されて来ることが出来たと、彼らは喜んでいた。

私が彼らに簡単に挨拶を済ませた後、私達はホテルに向かい、チェックインを済ませた。

19時にホテルのロビーで待ち合わせ合流した後、私達は勝田の街に繰り出して夕食をとることにした。

時節柄コロナ対策が十分とられている店を優先して選び、かつ客があまり密集していない店で、幅広いテーブルが用意されている店であることを確認してから店に入った。

居酒屋の奥まった一角の大きめのテーブル席に十分の間隔を確保してから着座して、幾つかの飲み物や食べ物を注文してから、皆で再会を祝し、ビールで乾杯をした。

一息ついたところで藤木さんが私に上野さんを改めて紹介してくれた。

「上野クンはね、昔の私の同僚で同じ高校の教師だったですよ」藤木さんが言った。

「私はご存じなように数学の教師だったですが、上野クンは日本史の先生でしてね当時から山梨の地方に残る、いわゆる郷土の歴史や文化、伝統芸能といった事を調べていたですよ。ね、上野クン・・」と藤木さんは続けた。

傍らで聞いてた上野さんはニコニコと肯いた。

「そうでしたか、因みにどちらでご一緒されたんですかお二人は・・」私がそう尋ねると藤木さんが応える前に、

「南巨摩の身延の高校でしたかね・・」と上野さんは横目で藤木さんを見ながら応えた。

「そうだったかね、あの頃私は30過ぎでおまん(あなた)は・・」と藤木さんが言い、

「20代の後半でしたね」と上野さんが応えた。

「確か早川入りの奈良田のこんをいろいろ調べてたジャンな・・」ニコニコしながら藤木さんが当時を思い出すように言った。

「そうでしたね、あの頃は毎週週末になると奈良田に、下宿のあった身延からバイクに乗って通ってたですよ」と上野さんが続いた。

「奈良田、というと確か平家の落人の集落だったとかいう・・」私がそういうと、二人は肯いた。

「それから、奈良田の他には芦安や一之瀬高橋なんかも行ったりしましたよ・・」上野さんがそう言うと、私は

「一之瀬高橋というと、黒川金山の在るあの一之瀬高橋ですか?確か黒川衆の本拠地というか集落でしたよね、あそこらへんは・・」と尋ねた。

「そうですね柳沢峠を越えた先の、鶏冠山入口の在る落合を左側に、山の方に入って行くんですけどね・・。で、おっしゃるように黒川衆の本拠地ですね一ノ瀬高橋は・・」上野さんはそう言って、懐かしそうに話した。

私は久保田さんを見て

「懐かしいですね久保田さん。鶏冠(とさか)山の入口の落合ですか・・。確か鶏冠神社の里宮がありましたよね。あそこを更に入って行くんでしたか、一之瀬高橋は・・」

私は二年前に目の前の藤木さんや久保田さんに、今日は来ていない西島さんを加えた四人で黒川金山を尋ねた時のことを思い出した。

「その一之瀬高橋にはですね『春駒踊り』って云って、1月15日の小正月に行われる祭りがありましてね、私はそれを観に行ったりしたもんですよ・・」上野さんはそう言って、遠い昔を思い出すように言った。

「因みにその『春駒踊り』というのはどういった内容のお祭りなんですか?」私が上野さんに尋ねた。

「ご興味ありますか?」

「アはい、とっても。というのもですね、僕は越後之國糸魚川や遠江之國森町に伝わる、伝統的な祭りの神事である『糸魚川の舞楽』や『遠州森町の舞楽』が、安田義定公や家来の金山衆と繋がりのある神事で、義定公の鎮魂の舞楽ではなかったか、とそんな風に想ってましてね・・。

で、まぁ黒川衆の本拠地である一之瀬高橋ですし、『春駒踊り』ですからね・・。やはり気になるんですよ・・」と私は応えた。

「と言いますと・・」上野さんは呟くようにそう聞いて来た。

「ええ、春駒という事は、馬が絡んでくる祭なわけですよね。で、義定公ですから騎馬武者の軍馬との関連が想起されるんです。

それに黒川は義定公の本貫地牧之荘の一部ですしね。その黒川衆の拠点である一之瀬高橋で、『春駒踊り』と云って馬にまつわるお祭りをしてるわけですよね、しかも金山衆の末裔たちが・・。そのあたりがやっぱり引っかかるわけです・・」私は応えた。

「それは馬が絡んできている祭りだから、ですかね・・」上野さんは私の思いを確かめるように見てから、そう言った。

「まぁそんな感じですかね・・。私の記憶では一之瀬高橋は山の中の集落でしたよね。ですから馬の畜産はあったかもしれませんが、馬を育成したり調練するようなスペースは殆ど無かったんではないかと、まぁそんな風に思ってるんですよね。

そういう山間の集落に何故春駒踊りといった芸能が生まれ育って、伝統芸能として継承されてきたのか、やっぱり気になるわけです・・」私がそう言うと上野さんは、

「確かに立花さんが言われるように、一之瀬高橋での馬の放牧などは難しかったのかもしれませんね・・。平たんな場所というのは殆ど期待できませんからね。

しかしながらですね先ほど立花さんが言われたような、越後の糸魚川や遠州森町の舞楽が持っていたという、義定公の鎮魂に繋がるといったような暗い祭りではないですよ。

一之瀬高橋の『春駒踊り』は鎮魂の祭といった『暗めの祭』というよりも、むしろ春の訪れを期待するというか待ち望む、『初春を寿(ことほ)ぐ』といった感じの、明るくて賑やかな祭りなんですよ・・」上野さんはそう言って私を見た。

「ちょっと待ってろし・・」久保田さんがそう言ってタブレット端末をバッグから取り出し操作し始めた。

上野さんはそんな久保田さんを横目で見ながら、

「衣装なんかも、赤やピンク、オレンジといった暖色系の色合いですし、牡丹や芍薬だったと思いますが明るい色の大きな花柄が衣装には織り込まれてましてね・・」と言った。

「なるほどそうなんですか・・。因みにその衣装に家紋は付いてましたか?」私が尋ねると上野さんは一瞬考え込んだ。思い出している様だった。

「コレね5・6年前に撮られたYoutubeだけんが、コレ見て見るかい?2分足らずの動画だよ・・」久保田さんはそう言って、テーブルの端にタブレットを私達に見えるように置いた。

私達はしばらくその動画を目で追った。

確かにその動画では、賑やかな笛や鉦・太鼓といったお囃子や歌声につられて5・60代と思われる中高年の男達が、派手で明るめな衣装を身に着けて踊っていた。

棒を振り回した踊り手のリズムに合わせて、玩具の様な馬を体に付けて派手な衣装や花笠で身を固めた男達が、まるで掛け合い万才でもするかのように、お互いが鈴のリズムに合わせて踊っているのであった。

彼らが身に着けている衣装は、上野さんが言うように暖色系の派手な金襴緞子の衣装であり、糸魚川や遠州森町の荘厳な鎮魂を思わせる舞楽とは、明らかに異なる系統の踊りであった。

そしてその衣装では、糸魚川では確認できた花菱紋といった義定公に繋がりそうな、家紋らしきものを見つけることは出来なかった。

家紋の代わりに、牡丹や芍薬の様な大きな花柄が沢山織られており、いかにも賑やかな祭りに相応しい衣装であった。

そしてその衣装は、春の到来を待ち望む山里の人々の想いが反映されていると、そう思うに相応しいものであった。確かに上野さんの言う通りであった。

「でもあれじゃんね、このお囃子や棒振り子の踊る様(さま)は何となくだけんが、祇園祭の例の『綾傘鉾の巡行』を想い起させるじゃんね。同じ金山衆の祭だし・・」と久保田さんがニコニコしながら、そう言った。

「まぁ京都の祇園祭みてぇに、洗練されてはインけんがね・・」久保田さんは言い訳するようにそう付け加えた。

確かにそう言われてみれば、京都の祇園祭の「綾傘鉾巡行」を想起させる踊りではあった。ドンピシャというわけではもちろんないのだが、笛や鉦・太鼓で賑やかに囃子たてながら、そのリズムに乗って棒振り子が「春駒踊り」を主導する様は、「綾傘鉾」を彷彿させた。

両者の間には「都(みや)美な味わい」と「鄙(ひな)美た味わい」との違いが、歴然とあったのではあるが、賑やかなお囃子をバックに踊る棒振り子の振る舞いが、そう連想させたのかもしれない。

「そうですね、久保田さんが言われる通りかもしれませんね・・。この関係を改めて僕もじっくりと考えてみたいと思います・・」私はそう言って、一之瀬高橋の「春駒踊り」と京都祇園祭の「綾傘鉾巡行」との関係について考えてみたいと思った。

それに何よりも両者は同じ金山衆に繋がる祭でもあったのである。

私がそのようなことを考えていると、居酒屋のスタッフがマスク姿で大皿に魚介類を乗せて運んできた。

ひたちなか市はこの勝田駅から10㎞足らず下った処に「那珂湊」という漁港を有しており、太平洋の海の幸が容易に手に入る地域であった。

その大皿料理を前にして山梨のメンバーは嬉しそうに相好を崩した。

店のスタッフの助言に従って、大皿の魚介類を手早く各人は小皿に移し取った。これもコロナ禍の影響である。

メインディッシュの海鮮料理をほうばって一息ついたところで、上野さんが口を開いた。

「立花さんは黒川衆にご興味をお持ちなんですって?」

「はいそうですおっしゃる通りです。最近ますますその想いが強くなってきました。

実は私、去年安田義定公と遠州の秋葉山本宮神社の事をいろいろ調べに、遠州春野町に行ってきたんですがね。その時にいろいろあって、改めてそのことを自覚した次第でして・・。

因みに春野町は例の森町のもう一つ山奥の、南アルプス側の山狭の里なんですがね、あそこに行った時に金山衆の存在の大きさを改めて痛感しましてね・・」私は久保田さんや藤木さんをチラリと見ながらそう言って、話を続けた。

「その遠州春野町は、今は浜松市の天竜区に組み込まれてますが、それまでは森町と同じ周智郡で森町とは間に春埜山を挟んでるんですが繋がりが強く、コインの表と裏の様な関係だったエリアなんですよ。

因みに春野町は武田信玄の時代には、浜松の家康に敵対し信玄公に与(くみ)した天野氏の拠点が在った場所でもあったんですよ。春野町、当時は犬居郷と言ってたらしいんですがね」私がそう話し始めると三人は箸を休めて私の話に耳を傾けた。

「その犬居郷には幾つもの牧き場とともに、金山神社や南宮神社があちこちに点在してましてね、幾つかの場所で金山衆の活躍した痕跡を確認する事が出来たんですよ。どうやら春野町では砂金が多く採れたようですね。

それに見事で美しい石垣や石組みも幾つか確認できましてね、私は森町以上に春野町は金山衆の遠州の活動拠点だったのではなかったかと、今ではそう思うようになってます」私がそう言うと、藤木さんが、

「この前送ってもらった資料にもありましたね、確か立花さんが言ってた『春野町の牧き場街道』の民家の、見事な船の舳先(へさき)を思わせる、お城の櫓の様な石垣・・」と思い出したようにそう言った。

私は大きく肯いて、

「春野町大時の民家の石垣ですね。それに秋葉山本宮上社本殿の石垣もそうですし、犬居郷の背後の山を越えて奥に入った『勝坂井出野』の見事な石組みも、そうですね。

因みにそこに在るのは流れの速い気田川の水の勢いを削ぐための波除けや、水の流れを替えるための石組みなんですがね、これもやっぱり黒川衆というか金山衆の痕跡ではないかと、僕はそう思ってます」と言った。

「確かあのレポートには『井出野』の地名が富士山西麓の井出氏に絡んでいるのではないか、とも書かれてましたね・・」藤木さんが続けた。

「そうなんですよ、その通りです。と申しますのも『井出野』という地名なんですが、あそこは気田川の急流によって山が削られて出来たような処で、とても『野』と呼ばれるような場所ではないんですよ、狭すぎて・・」私は山狭の、昼なお暗い勝坂「井出野」の事を思い出しながら、そう言った。

「立花さんはほういった石垣や石組みを見て、金山衆のにおいを嗅ぎつけた、ってわけだね・・」久保田さんがニヤニヤしながら私にそう言った。私もニヤニヤしながら

「おっしゃる通りです。僕にはプンプン匂ってきましたよ。アハハ・・」と応えた。

「ところでね立花さん、上野クンは金山衆についてちょっと面白い考えを持ってるようでね、今日も車の中でも話してただけんが・・」藤木さんがそう言ってチラリと上野さんを見てから、私を見た。

私が目で話の先を促すと、藤木さんは上野さんが自分で話すことを求め、手のひらを挙げて上野さんが自ら話すように促すゼスチャーをした。

「アはい、では私の口から申し上げます」上野さんはそう断りを入れてから、私を見て話し始めた。

「実はですねまだちゃんとした根拠は抑えていないんですけど、甲州の金山衆というのはかつて甲府盆地が湖の底にあった頃から、その湖の水を抜いて富士川を造り何百年もかかって、灌漑を進めてきた土木工事に携わる職能集団の末裔なんじゃないか、とそんな風に考えてましてね・・」と自論を話し始めた。

私はその上野さんの仮説を聞いてびっくりしてしまった。

「え、え~っ⁉そぉなんですかぁ⁉」と思わず小さく叫んでしまった。

「ご存じだと思いますが、甲斐の国山梨は遥か古代は湖の底であった、と言われてましてね。これはまぁ考古学的な遺物や遺跡がそれを証明していて間違いないんですけど・・」上野さんは、驚いている私に説明してくれた。

「という事は甲府盆地は、長野の諏訪湖と同じように四囲を山に囲まれた湖だった、という事ですか・・」と私が言うと、

「まぁ、そう云う事ですね。甲斐湖というか山梨湖というか判りませんが、そんな感じだったと思います。遥か古代は、ですね・・」上野さんが続けた。

釈迦堂遺跡出土品

「立花さん、それは殆ど間違いない事でしてね。甲府盆地を囲む小高い丘からは、たくさんの貝塚が発見されてるんですよ。それから中央高速道の勝沼ICと一之宮御坂ICの間に『釈迦堂遺跡博物館』が在るんですが、立花さん行ったことありましたか?」藤木さん私に聞いて来た。

「えぇ行きましたよ、勝沼ICのちょっと先でしたよね。確か縄文時代の立派な土器や土偶が沢山展示して在ったような・・」私がそう応えると、藤木さんは

「そうですその博物館です。覚えてられるか判りませんがあの博物館には、かつての甲府盆地の事や貝塚がたくさん見つかっている事などが、詳しく展示されていたと思いますよ・・」と私の記憶を呼び覚ますように、教えてくれた。

「そういわれてみれば・・。そうでしたか・・。

で、上野さんは何時かは判らないけど古代のある時期にその湖を開削して富士川を造って以来、甲斐之國山梨の治水・灌漑の土木工事を担ってきた人達がいたんじゃないか、と考えたわけですね。

で、その時以来の技術やノウハウを伝承してきた職能集団が居た、とお考えなんですね。そしてその末裔が甲州の金山衆に繋がるのではないかと・・。そう考えてられるわけですね」私がそう確認するように言うと、上野さんは何度か小刻みに肯きながら、

「その土木技術を継承し受け継いできた技術者・技能者の集団の末裔が、金山開発に向かった時、黒川衆や甲州金山衆に成っていったんじゃないかと、私はそういう仮説を立てているところです」上野さんは嬉しそうにそう言って、ビールを飲んだ。

「なるほどですね、そういう事ですか・・」私は今日聞かされたばかりの上野さんの興味ある仮説を、改めてじっくり考えてみることにした。

「確かにあれじゃんね、ほう云った湖の頃の歴史があったから甲州は、『甲斐之國』って言われたずらかね。山国であるのにも関わらず貝が沢山採れたことが珍しくて、貝之國=甲斐之國っていうように・・」久保田さんが誰に言うとでもなく、自らのインスピレーションを確かめるようにそう呟いた。

「あぁなるほどね、そういう事でしたか。貝之國=甲斐之國ね・・」私は久保田さんが、自分自身に言い聞かせている様に言っている閃きが、ストンと私の腑に落ちて行くのが判った。

「そっかぁ、そういう事だったんだぁ・・。黒川衆や金山衆のルーツってそのあたりにまで遡るんですかぁ・・」久保田さんのインスピレーションもあって、私は上野さんの仮説が甲州金山衆の由来にまで繋がっていくことを、無理なく思えるようになった。

「まだ仮説のレベルですけどね・・」上野さんはその点を強調して言ったが、私たちから異議を唱えられる事もなく受け入れられたことに、満更でもないといった風であった。

『 安田義定 』

武田清光四男、字は三郎。従五位上、源朝臣、遠江守(國司兼守護兼地頭)

母は佐竹義業の娘。

長承三年3月10日、甲斐の國巨摩郡逸見郷若神子に生まれる。

山梨郡牧荘安田郷に住し、地名を氏とす。

建久五年八月十九日、牧荘法光寺にて自害す、六十一歳

著者注:長承三年=西暦1134年

法光寺=放光寺

上記は安田義定公の末裔である小山周二氏が昭和12年に著作し、発行した図書であり

今もなお、小山氏一族において「家伝書」と扱われている図書である、ようだ。

小山一族は義定公の嫡子安田義資(よしすけ)公の嫡子三代義高公の末裔で、義定公

一族が建久五年に梶原景時らに襲われ滅亡した時に、石和に館を構えていた従兄の

武田信光(武田家二代目、信玄はこの一族の十六代目)の元に逃がれ庇護され、生き延びた

という。

「その上野クンの説とは別に、立花さんはここ常陸之國の砂金や金山開発を担ってきた人達の、人材やノウハウ・経験といったものも、甲州の金山衆には関係してるんじゃないかって、そう考えてるようですね・・」藤木さんがニコニコと私を見ながらそう言った。

私は大きく肯いて、

「先日のレポートというかメールでも書いた通りでして、藤木さんや西島さんから頂いたアドバイスを基に、僕なりに考えてみたんですよ、これでも・・。

五奉行の一人麻生平太胤國が常陸之國行方(なめかた)郡の出身だったらしい事や、義定公の生母が佐竹氏から出ている事とか、藤木さんに教えていただいた事が私の考えにとても参考になりましてね。

改めてここでお礼を申し上げます、今回もまたお世話になりました。ありがとうございます・・」私はそう言って藤木さんに頭を下げ、ビールを注いだ。

「そうでしたか、それは良かった。義定公の生母は常陸源氏佐竹氏の家祖である源義業=佐竹義業(よしなり)の娘でしたからね・・」

「佐竹義業の娘という事は義定公の父清光とはどういう関係になるんですか?」私が尋ねると藤木さんは、

「清光の父が義清で、義業とは兄弟だったから従兄妹同士ということに成りますね・・」とすらすらと応えた。

「ほうなると結構濃い関係じゃんね、従兄妹同士だとすると・・」久保田さんがそう言った。私もそう感じて、

「当時ではそんなに濃い関係で婚姻関係を結んでも大丈夫だったんですかね・・。そのぉ血が濃すぎると遺伝子上のトラブルが・・」と懸念を示したが、藤木さんは

「どうなんでしょうかね・・。その辺は何とも言えませんが、私が入手した義定公の末裔に伝わる家伝書などには、そうハッキリと書かれてましたよ」と自説の根拠を示し、そう説明した。

「いずれにせよ義定公はご生母の口からなのか、随伴してきた佐竹氏の女御や家来衆からなのかは判りませんが、常陸之國で行われていた砂金や金山開発についての話や情報は、幼少の頃から聴かされていただろうと想定できますし、そちらのルートを辿って人材を確保したことも、十分考えられますよね・・」

私は義定公生母のルートが、常陸之國の金山衆との関係であろうと推測して、そう言った。

「あのメールにも書かれてましたが、やはり五奉行のメンバーが甲斐之國にとどまらず、全国から登用された事が立花さんのインスピレーションを刺激したって、わけですかね・・」藤木さんは私を見て、確認するようにそう言った。

「はい、その通りです。やはり義定公のように十五・六年という短期間に一介の郷主からスタートして、遠江之國や越後之國、更には富士山西麓の『甲斐之國いはら郡』まで、領地や領国が拡大してくると、それらをつつがなく統治し続けるためには、広範囲に拡がる国々の統治を可能にし得る、有能で優秀な人材が不可欠だったと、私はそう思ってます」私は自信を以ってそう言い切った。

「で、それが五奉行であったと・・」藤木さんが確認するように、呟いた。

「おっしゃる通りです」私は即答した。

「で、それと同様の事が砂金や金山開発でもあったんじゃないかと、そう考えたわけですね・・」藤木さんは私の心の中を確かめるような目で見て、そう言った。

「はい、その通りです。本貫地である甲州の黒川金山は基より、富士金山・遠州春野の金山・糸魚川金山といったように広範囲にわたって、義定公は金山開発や砂金の採集を行ってますでしょ。

その上それぞれの領地領国で、それなりの成果を出し続けたとしたら、甲州の金山衆だけでは到底追っつかなかっただろうと私は思ってます。

しかも義定公は遠州でも越後でもそうでしたが、金山の開発だけじゃなく、新田開発や大規模な灌漑土木工事までやっているんですからね・・。それだって金山衆が持つ技術やノウハウが当然反映されてると思ってます」

私はこれまで見てきた「越後之國上越地区」や「遠江之國山梨地区」のことを思い出しながらそう言った。

「人手がいくらあっても足りん、ってコンだね。ほんだけやるコンがいっぺぇあれば・・」久保田さんが頷きながら、合いの手を入れた。

「まぁ、そういう事です。だから金山衆に繋がる金山開発や灌漑土木、石垣や石組みといった分野のスペシャリストを、甲州に限らず諸国にまで幅広く求めてきたんじゃなかったかと、そう考えるようになったんです。

多分甲州金山衆だけだったら、限界があっただろうと・・」私は続けた。

「五奉行の事が頭にあって、ですかね?」藤木さんが言った。

「おっしゃる通りです。五奉行の時と同様に、と言ってもよいかもしれません。人材を広く天下に求めた、と。極端に言えば全国に広げたと言っても良いかもしれません」私が更に続いた。

「ほの中にここ常陸之國も入ってた、っちゅうわけだね・・」久保田さんが言った。

「義定公の生母が佐竹氏であった事や、五奉行でもある麻生平太が常陸之國の出身者ですからね、まぁ常陸之國も当然あるかなと、狙いを定めたわけです」私はそう説明した。

「そして多分ですが、奥州藤原氏を頼朝軍の一翼として攻め滅ぼした時には、義定公は奥州の金山衆も連れて帰ったんじゃなかったか、とですね。そうも考えています。

これは西島さんとも話し合った事ですけどね・・」私はニヤリとして、そう付け加えた。

それから私は持参してきた資料をバッグから取り出して、

「これはですね、西島さんからもらったヒントを基に私が調べた、常陸之國の金山衆に関連しそうな神社の所在なんですがね・・」そう話しながら、私は皆に配った。

「常陸之國で金山衆に関連しそうな神社は、甲州や遠州・越後のように『金山神社』や『南宮神社』と云わずに『金沙(かなさ)神社』っていうんですけど、これはその金沙神社の分布図になります」

私は北茨城の地図の上に赤丸や青丸を配した、A3のカラーコピーの自家製地図の説明を始めた。

「ご覧のように茨城県の北西部を中心に赤丸が七か所ありますでしょ。この赤丸は全部『金沙神社』の所在地になります。そして青丸は上が常陸源氏の佐竹氏の本拠地が在った『佐竹郷』ですね。

で、下方の那珂川の北岸に在る青丸が、かつて武田氏のご先祖源義清一族の拠点が在った『武田郷』です。

この店から南南西に2・3㎞ほど行った場所になります。因みにいずれも明日行く予定でいます。

で、この武田郷の武田氏の館が在ったとされる処と重なってる赤丸も、やはり金沙神社と言います。正式な名称は『金沙神社』ですが、他の金沙神社と区別するために『武田金沙神社』と云っておきましょう」私はそう説明した上で、ビールを飲んで喉を潤した。

「因みに上から一つづつの金沙神社は、下の一覧に書いてある通りでして

『大子(だいご)町の金沙神社』が左上の赤丸で、そこから下はいずれも常陸太田市に在る『東金沙神社』『西金沙神社』『金沙本宮神社』『金沙山神社』となっています。

そして先ほどの『武田金沙神社』と、右下の鹿島灘近くの『鹿島金沙神社』になります。

ついでに申し上げますが、五奉行の麻生平太胤國の拠点は、『鹿島金沙神社』の左側の霞ケ浦と北浦の二つの湖に挟まれた場所で、行方(なめかた)郡麻生郷だと云われています」私はÅ3カラーコピーの説明を終えた上で、皆の反応を待った。

しばらくの沈黙の後、上野さんが口火を切った。

「常陸之國の金山や砂金に関する神社はこれで全て、ということに成るんでしょうか?」と私に聞いて来た。

「いや、全てではないですね、これはあくまでも『金沙神社』の分布図でして、最も有名な神社が二つ抜けています」私はそう応えてから、話を続けた。

「左上の『大子(だいご)町金沙神社』の上に、とがった場所が在るでしょ?

『八溝(やみぞ)山』っていうんですが、ここでは九世紀頃には砂金が沢山採れたとされている金山でして、『續日本後紀』にも登場する陸奥白河郡の金山ですね」私がそう説明すると、久保田さんが

「あれは、奥州平泉の方じゃなかっただけぇ・・」と呟くように疑問を呈した。

「あ、そっちは八溝山の砂金より100年近く前の事で、百済王敬福が献上した奈良の大仏を塗金する時に用いた砂金の方ですね。

例の『田子の浦の砂金』と同年代のですよね。あっちは宮城県北部ですね。確かに割と平泉に近いと云えなくもないですね・・」と私は言って久保田さんの疑問に応えた。

それから私は手元の手帳を取り出して、

「大子町の八溝山は地図を見てもお判りなように、この辺りでは最も高い山でして、北側は福島県の白河市に接してますし、西側は栃木県の那須地方に接している、国境というか県境となっている山ですね。

ここでは砂金がその後も暫く採れ続けたようで、八溝山周辺で採れた砂金が遣唐使を派遣する際の資金に成った、という謂われを持ってますね。

『續日本後紀』の承和三年正月二十五日の条に、沢山の砂金の朝廷への献上により褒賞が与えられたと、書かれてるようです」と私はメモ読みながら説明した。

「承和三年というと・・」藤木さんがそう呟いたので、私がメモを見ようとしたら久保田さんが、

「西暦だと836年だね・・」と素早く教えてくれた。タブレット端末を操作して確認したようだ。

「という事は平安京に都が移ったのが確か794年ですから、平安遷都からざっと40年後の事ですね、その八溝山の砂金の話は・・」上野さんはそう言って、自分の頭の中の日本史年表をUp-to-dateしたようだった。

「という事は義定公が活躍した時代を遡る事およそ350年前、ということに成りそうですね・・」藤木さんも自分の頭の中の年表を、いま更新したようだった。

私は各人が各様に自分の頭の中に作っている年表が在ることに気が付いて、一人ニヤリとしてビールを飲んだ。

上野さんが私に向かって、

「因みにその八溝(やみぞ)山の神社名はなんていうんでしたか?そのぉ金沙神社ではない、とすると・・。

それともう一つの神社ってのは何と云うんですか?先ほど二つの神社と言われてましたが・・」と聞いて来た。その質問に私は我に返って、

「あ、そうでしたね、言うの忘れましたスミマセン。八溝山の山頂にある神社らしいんですが、『八溝嶺神社』という名の神社だそうです。それともう一つの神社でしたね・・。

それはこの地図の、先ほどの『大子町金砂神社』の西側で、国道293号のマークのちょっと上辺りになるんですが、現在の栃木県那珂川町、旧の馬頭町の『健武(たけふ)神社』が二つ目の神社です。

この二つの神社はやはり砂金が沢山採れた山で、ともに平安京の朝廷にその砂金を献上していて、都でも著名な金山なんですが、この地図には載せていないんです。金沙神社と混同しない様に・・。

因みに健武神社は下野(しもつけ)之國栃木県に成るんですが、佐竹氏の時代はこちらも領国に含まれたエリアですね。また水戸徳川家の時代でもやっぱりここは領地だったようです。要するに明治維新までは常陸之國のエリアだったわけです。ここら辺一帯は・・」私はそう言って、上野さんを見た。

上野さんは今度は納得いったように頷いた。

「そうすると義定公が甲斐之國を初め遠江や越後で、金山開発を積極的に始めるまでの350年の間も、常陸之國の八溝山周辺では細々とでも砂金採取や金山開発が行われていた、ということに成るわけですね・・」藤木さんが確認するようにそう言った。

「ほんなに長い間砂金が採れ続けたずらか、350年って言えばえらい長いじゃんね。江戸時代より100年近くも長いコンになるずら・・」久保田さんがそう言った。

「そうですね、でもまぁたぶんその場所は一ケ所ではなかったと思いますよ。ご存知なように砂金は同じ場所でそんなに長く採れ続けるほど堆積してることは、あり得ませんから。同じ場所だと長くてもせいぜい10年単位でしょう。

ですから常陸の金山衆は八溝山周辺を中心に何ヶ所も、採取場所が枯渇するたびにその都度新たな採集地や、金山を探し廻っただろうと思いますね・・」私はそう言って、久保田さんの疑問に応えた。

「いずれにしても常陸之國では、九世紀から連綿と金山の開発や砂金を採取する金山衆が活躍し続けていた、その可能性はあるわけだね。

で立花さんは、その常陸の金山衆が持っていたノウハウや経験・知識そして何よりも人材を義定公は活用したんじゃないかって、そう考えているってこんですね・・」藤木さんがこれまでの議論を整理しまとめるように、そう言った。

私は藤木さんに向かって肯いて、

「そういう事です。そしてそれはやはり北茨城を支配した、佐竹義業(よしなり)の娘であった母親のルートから得た情報や人脈だったんじゃないかって、そんな風に考えているところです・・」私はそう応えた。

「明日っからの奥久慈行きは、ほの金砂神社や八溝山周辺の神社とか、砂金の採取が行われたと思われる処が中心ってコンだね・・」久保田さんがニコニコと嬉しそうにそう言った。私は頷きながら、

「その通り、そういう事です。この地図で言うと下の青丸の武田氏の拠点からスタートして、その横の『武田金砂神社』を手始めに、佐竹郷に立ち寄って、奥久慈エリアを北上していく予定でいます。

下から『金沙山神社』『金沙本宮神社』『西金沙神社』『東金沙神社』と上がって行って、明日は大子町の温泉ホテルに泊まります。袋田の滝で有名な『袋田温泉』ですけどね・・。

で、明後日には八溝山周辺の『大子(だいご)町金沙神社』『八溝嶺神社』『健武(たけふ)神社』を中心に廻ってくる予定を立てています」私が明日からのスケジュールを、ざっと皆に説明した。

「こんなにいっぺぇ廻れるずらか?」久保田さんがちょっと心配そうに言った。

「なぁに大丈夫ですよ。1泊2日のスケジュールですからその辺は臨機応変に、って考えてます。2日間あれば奥久慈まで行って戻って来るのには十分ですよ、まぁ全部が無理な場合は可能な範囲で・・。いずれにしても回遊先を網羅すると、こんな感じで考えています」私が応えた。

私は2日間の間に、これらの神社や場所を廻ってくれば大丈夫だと考えていたので、その点は心配してなかった

「問題があるとすればお天気だね・・、何しろまだつゆが明けてインからね・・。まぁ大雨に見舞われなければ大丈夫だと思うよ久保田君」藤木さんが言った。

その夜は明日からの金沙神社を中心とした奥久慈行きのスケジュールを確認して、居酒屋を出ることにした。

勝田の夜の飲食街は、コロナ禍の影響もあってかそんなに多くの人たちが繰り出ていたわけではなかったが、店々の中からは人々の声が漏れ聞こえていた。

空はどんよりとした雲に覆われていて月を見ることはできなかった。

7月上旬はまだ梅雨のさなかであった。

『 續日本後紀 巻第五 』 承和三年(836年)正月二十五日の条

『新訂増補 續日本後紀』48ページ(吉川弘文館)

詔奉宛陸奥の國白河郡従五位下勲十等八溝黄金神封戸二烟。

以應國司之禱。令探得砂金。其數倍常能助遣唐之資也。

註:「宛」の字は「ウ冠」ではなく「ナベ蓋」が正しい。

上記のように、「八溝山」での献上砂金として従来の数倍の量が朝廷に献上された事に依って、遣唐使の資金が調達できた事の功労として、八溝山は「八溝黄金神」として位階を授けられ、神社に仕える家を二軒分授けられている。

八溝嶺神社

翌朝私たちは、ホテルの朝食を済ませてから、かつて源義清・清光親子が館を構えた場所である、旧武田郷の「武田氏館」を目指した。

JR勝田駅前のホテルを出立したのは、9時頃であった。

その「武田氏館」までは10分も掛からないで到着した。

久保田さんがカーナビにセットしておいたおかげで、スムーズに行けたのであるが、その場所は幹線道路からは外れ、住宅街や畑地などを縫うように行ったので、ナビが無かったら安心していられなかっただろうと、私は思った。

目指す建物の向い側には空き地が在り、そこに車を停めたのであるが、その空き地はどうやら南隣の「湫尾(ぬまお)神社」の社殿の裏に当り、神社の境内の一角でもある様だった。

目指す「武田氏館」は平成になって造られた新しい建物であったことから、この建物はかつての「湫尾神社」の境内を利用してできたのであろう、と私たちは話し合いながら館に入った。

入口の右手に受付を兼ねた小さな事務所があり、係の男性に尋ねると「入館料は無料です」と言われた。私たちは館の案内パンフレットを頂き、その小ぶりな館跡を見て見ることにした。

正面の主殿に向かって左手には「厩」が在り、その建物や実物大の良く出来た馬の人形を一瞥した後で、私達は靴を脱いで「主殿」に上がった。

板廊下には「新羅三郎義光以来の家系」についての案内板や、「武田氏館」周辺の遺跡から発掘された出土品などが陳列されていた。

その廻り廊下に成っていた板敷き廊下に囲まれた中央部には、新羅三郎義光の三男「源義清」と、同嫡男「源清光」を模した二体の鎧兜を纏った実物大の人形が在った。

近年この手の人形の制作技術が上がったためか、源義清父子の像にしても先程の厩の馬の像にしても、リアリティのある人形と成っており、800年以上前の武将たちがあたかも眼前に現れているかのような感覚を、観ている私達にもたらしていた。

「しかし、えらいちっちゃいじゃんねェ」と久保田さんが残念そうに、そう言った。

「確かに・・」私はそう言って早速久保田さんに同意した。

実際その主殿の、廻り廊下に囲まれたメインの展示室は畳10畳程度のスペースで、それだけでしかなかったのであった。

「まぁ、予算の関係でしょうけどね・・」 藤木さんもそう言った、やはり物足りなさを感じていたようだった。

「鎌倉時代の武将の館という事であれば、実際はこんなレベルではないんでしょ?」私はそう言って上野さんに聞いてみた。

「そうですね少なくとも源義清クラスの武将であれば、もっと立派な館を構えていたと思いますよ。配下の郎党を入れれば数十人規模の人間はこの館内で生活していたでしょうからね・・。

やっぱり市の予算の影響で、この規模に落ち着いたという事でしょうね・・」上野さんはそう言いながら、自分でもこの館の規模感には疑問に思っている様だった。

私達はそのような残念な気持ちを持ったまま、主殿の中を廻って前庭に降りた。

「何か資料が在るか、聞いてみましょうか?」私はそう言いながら、前庭からそのまま入り口近くの事務所棟にある受付に、スタスタと向かって行った。

受付の50代後半かと思われる男性職員に、

「この『武田氏館』に関するような資料とか小冊子とかって、あったりするんですか・・」私がそう尋ねると、

「あはぃ、ございますよこちらで宜しければ・・」彼はそう言って、A4判のカラー刷りの小冊子を取り出した。

私は早速手に取って、パラパラと捲った。

『甲斐武田氏発祥の地 常陸武田の里』というタイトルの小冊子は、30ページ程度の上質紙で造られていた。一部の写真はカラーであった。

中身を見ると「常陸の国と源義光」「武田の里と甲斐源氏の関係」「武田氏館周辺の遺跡や史跡」「甲斐の国での甲斐源氏」などといった小見出しで、小文が書き綴られていた。

私が立ち止まって小冊子を読み続けている事に気づき、山梨のメンバーが近づいて来た。

「どぅでぇ、何か役に立ちそうな資料、あったけぇ・・」久保田さんがニコニコしながらそう言った。

「そうですね、手元に置いておく価値はありそうですよコレ・・。

特にこの『武田氏館周辺図』なんかは、かなり使えそうですね・・。

遺跡の発掘調査に基づいて当時の館の全体像が書かれてる様なんで、物理的な環境を把握するのには役立ちそうですよ」

私がそう言うと、皆が覗き込んだ。私は小冊子を久保田さんに渡すと、受付の職員に尋ねた。

「この本はお幾らですか?」

「税込みで550円です」

私はそれを聞いて、

「皆さんどうしますか?」と山梨のメンバーに聞いてみた。

「オレも貰うじゃん」早速久保田さんが反応した。他の二人も肯いた。

「了解です」

私はそう言って、早速職員に向かって、

「では4冊お願いします」私がそう言うと、藤木さんが、

「立花さん、西島さんの分もお願いします。私が立て替えておきますから・・」そう言ったので、

「あ、そうですね西島さんなら、やっぱり欲しがるでしょうね・・」私は合点して、

「5部お願いできますか・・」と訂正した。

「あはい、実は今手元には3部しかなくて・・。一応今朝の便で50部届くことに成ってるんですが、ちょっとお待ちいただけますか・・」彼は申し訳なさそうにそう言うと、私に軽く挨拶をしたうえで、電話連絡をし始めた。

きっと市役所の教育委員会にでも連絡してるのだろうと思い私は、山梨のメンバーとその小冊子を一緒に見ることにした。

「いや、お待たせしました。すぐに役所を出るという事ですから14・5分もすれば到着すると想いますが、どうされますか?」職員が聞いて来た。

私は皆の顔を見廻しながら

「ちょっと時間がありそうだから、そこの湫(ぬま)尾神社でも散策してみますか・・」と提案した。皆も肯いて同意したので、

「では、湫尾神社を散策して時間を潰すことにしますので、20分くらい後の・・、えぇ~と10時頃にはまた戻ってきますので、その時に5部お願いできますか?」と私が言った。

「了解しました。10時頃ですね、その頃にはさすがに届いてますでしょうから・・。どうぞゆっくり神社見て来てください。

あ、その冊子はサンプルなので良かったらお貸ししますよ。史跡配置図などをご覧に成って、ゆっくりと神社見て来てください・・」彼はそう言って、私達にそのサンプルの小冊子を貸してくれた。

私達はお礼を言いながら、10時までには戻ることを約束して「武田氏館」を後にした。

湫尾神社拝殿

館を出て数分で私達は、館の南に位置する湫尾神社に着いた。

本殿前の拝殿に向かい、正礼で挨拶を済ませてから、改めて茅葺の拝殿をチェックした。

拝殿の屋根には「三つ巴」の神紋が確認できた。

次に金属素材仕様屋根の本殿を見ると、こちらの神紋は「菊の紋」であった。

そのことに気づいた久保田さんが早速、

「三つ巴と菊の紋という組み合わせは、祇園神社と同じだっけ?立花さん・・」と私に聞いて来た。

「いや祇園神社じゃなくって、伏見稲荷の方ですね、この組み合わせは・・。

因みに祇園神社は三つ巴と木瓜唐花の組み合わせですね・・。それと向こうのは二つの紋が同じ屋根に交互に配置されてるんですよ、こちらみたいに建物によって全く別々、というのとはちょっと違いますね・・」と私は応えた。

「更に言えば皇室が菊の紋章を使うように成ったのは、鎌倉時代中期の『承久の乱』の時に後鳥羽上皇が使ったのが始まりでしてね・・。

ですからこの神社が造られたかもしれない武田家のご先祖、源義清父子の時代だと平安時代半ばでしょうから、時代が合わないんですよね。

そういう事なんで、この本殿はずっと後に建て替えられた可能性が高いですね・・。ざっと百2・30年はタイムラグがありそうですね」私がそう言うと、藤木さんが、

「と、いうことは・・」と呟いた。

「えぇ、この本殿と拝殿の関係で言えば、拝殿の方は武田家のご先祖が創った時に、その記念に源氏の氏紋である三つ巴を神紋とした事も考えられますが、本殿の方はそれより150年か200年かは判りませんが、ずっと後代に成ってから朝廷の紋である菊花紋を付け加えて、建て替えられたんだと思います、たぶん・・」私が説明を加えた。

「と、いうことは当初の本殿と拝殿とは一緒に創られたけど、何らかの理由で本殿を建て替えた時に、本殿の神紋を従来のものと替えたのかもしれない、という事ですか・・」藤木さんが確認するように、そう言った。

「たぶんそうだと思います。そのタイミングのずれがあったから神紋もそうですけど、社の屋根の素材がこうやって茅葺と金属製の素材とに分かれたまま、今でも残ってるんじゃないでしょうかね・・」と私は推測を交えてそう付け加えた。

「この屋根は銅板かもしれませんね・・」藤木さんはそう言って私の見立てを補足した。

「この小冊子によると、水戸黄門の徳川光圀が『神鏡』を奉納したと書かれているようですから、ひょっとして水戸光圀がそのことに関わっているのかもしれませんね・・」

それまで武田氏館の小冊子を見ていた上野さんがそう言って、冊子を開いて私たちに見せてくれた。

「水戸黄門ちゅうコンは、二代目の藩主だっただから江戸時代初期ってコンに成るだね。ってコンは義定公よりは400年ばっか後だね・・」久保田さんが推測を交えてそう言った。

「そういえば水戸光圀は、『大日本史』を編纂させたりしましたが、確か藩内の宗教政策を断行して、佐竹氏以来の伝統的な神社仏閣に対してだいぶ圧力をかけて、藩主の権力で神社改革したみたいですからね・・」私がそう言うと、上野さんが頷きながら、

「そのようですね、この冊子にもその事が書いてあります。

『江戸時代初期、水戸藩では、宗教統制政策によって寛文六年に一村一鎮守制の令達を出しているが・・・・。

改革の狙いは、神仏習合の否定にあったため、鎮守社から仏教的要素を排除し、神体の改変などを行っている。

・・元禄年中に神鏡を納む・・・・』

と書かれていますから、どうやら徳川光圀がその時に本殿の建て替えを命じたのかもしれませんね・・」と上野さんは小冊子の一部を読み上げて、教えてくれた。

「因みに当時は『武田大神宮』と呼ばれていて、武田郷の鎮守だったそうです。ついでにご祀神はスサノウノ尊、ですね」と、上野さんは付け加えた。

「ちゅうコンは、水戸光圀は明治維新の廃仏毀釈政策を200年以上前に、水戸藩でやってたちゅうコンに成るだケ・・」久保田さんが、そう呟いた。

「まぁそういう事ですね、どうやら水戸藩の尊王思想は江戸時代の初期からあったようですからね・・」私はそう言って、久保田さんの理解をフォローした。更に

「それからご祀神がスサノオノ尊、という事はやはりこの辺りは那珂川の下流という事もあって、川の氾濫で疫病が何回も繰り返し起こった、って事だったかもしれませんね・・」私はそう付け加えた。

「なるほどね・・。そうすると源義清父子がこの武田郷に入部した頃は、すでにここにはスサノオノ尊を祀った、疫病退散の神社が祀って在ったのかもしれないわけですね。

で、その後神社の近くに入ってきた義清親子が自身の館などを造った際に、当時荒廃していたかもしれない、武田大神宮の建て替えを行って、その際に建物に三つ巴紋を施したのかもしれない、わけですね・・」藤木さんはそう言って、仮説を述べた。

「そうですね、そんな感じだったかもしれないですね・・。

甲斐源氏の祖先も初めは佐竹氏の拠点であった常陸太田辺りに居て、そこら辺りからこの那珂川岸に移って来たわけでしょうからね。

この地に古くから土着していた豪族や農民たちに対して、やはり受け入れられ易く支持されそうな政策を意識的に採った可能性はありますよね・・。

とりわけ神社仏閣といった、古くからの土地の豪族や民衆の尊崇の対象でもあった宗教施設を建て替える、といった目に見えるような施策が、必要だったのかもしれないですね。

彼らにスムースに受け入れられるためにも・・」と、私も推論を述べた。

「ほん時に武田家のご先祖は立派な拝殿や本殿を立て替えるコンで、土着の人達の支持や賛同を得たってコンだね、エライもんだね武田氏のご先祖は・・」久保田さんが合いの手を入れた。

「たぶん武田家のご先祖は神社の再建などを通じて武田郷の、人心掌握を意図したのかもしれないですね・・。

そしてその後の武田家末裔である義定公達も、この手法を踏襲したのかもしれませんね、富士山西麓や遠州に領主や國主として入った時や、越後の國に入部した時にも・・。

そういえば義定公は、新しい領地領国では盛んに神社仏閣を創建したり、地元に根を張ってる古くからの神社や古刹に対して、サポートしたりパトロンに成ったりしてますからね・・」

遠州春野での義定公の事績などを思い出しながら、私がそう言うと、久保田さんが、

「ちゅうこんは武田家のお家芸だったちゅうコンけ?ほういった人心掌握に努めるっちゅうやりかたは・・。ほう云えばお祭りもほうだった、じゃんね・・」と言ってニヤッとした。私もそれを聞いてニヤッとして肯いた。

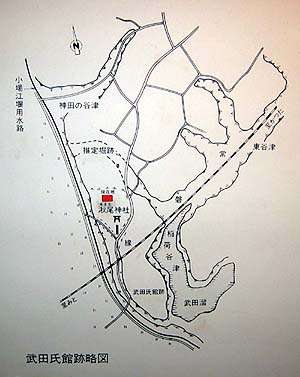

「なるほどね、だとするとかつての武田郷の鎮守である武田大神宮の近くを敢えて選んで、武田氏のご先祖はこの場所に拠点を構えたのかもしれませんね・・」上野さんはそう言った上で、私達に小冊子の中の「武田氏館跡略図」の記載されているページを見開いて、見せた。

その図には「湫(ぬま)尾神社」のJRの線路を挟んだ南南東の下部に広がる、「武田氏館跡」が書き込まれていた。

その館跡地の右隣には「稲荷谷津」「武田溜」と書かれていて、小さな谷と共に大きな池だか沼だかが在り、それらが天然の要害の役割を果たしたであろう事が、認められたのであった。

「もちろん防御にも適していたんでしょうがね、この場所は・・」上野さんが言った。

赤:湫尾神社、JR線路下に旧武田氏館跡、右隣のグレー:谷津と溜

「ほれにしても、源氏の氏神である八幡様が脇神でも、境内社でもいいけんが見当たらんのはまた、どうしてずらか・・」久保田さんが続けた。

「確かにそうですね・・。ちょっと不思議ですね。あとで改めて茨城県の神社関係の資料を見て、確認してみる必要がありそうですね・・」私はそう言って久保田さんが指摘した点に頷き、後でこの事を確認してみたいとそう思った。

私達はその後、神社の鳥居を出て緩やかな下り坂を歩き、JR常磐線の踏み切りを渡って、かつての「武田氏館跡地」のエリアの中に入り、大きめの沼の様な「武田溜」やそこに水を供給していると思われる「稲荷谷津」を眺めてから、来た道を戻って、武田氏館に向かって行った。

その散策をしている間、私の頭の中では新羅三郎義光が常日頃口にしていたという言葉が、浮かび上がっていた。

その尊敬する父親源義光の口癖は、三男の義清や孫の清光にとっても、当然なじみの言葉でもあったに違いなかっただろう、などと想いながら・・。

「義光天性弓馬に達し、武略に長ず。

常に曰く、

将の要とする所ははかりごとを専らとす。はかりてをごらず、人これにをとしいるを上将と云うべし。

十たび戦て八九たび勝する将は中将なり。

山をきり、堀をふかふし、兵に気を増し、能まもるは下将なり。

此三将の外用ゆことなかれと。」

『佐竹家譜(上):30ページ』著者:原武男

『和論語』247ページ

目安の10時を過ぎた頃「武田氏館」に戻った私達は、そのまままっすぐ事務所棟にある受付にと向かった。

中には先ほどの男性と、60代前半と思しき細面の眼鏡の男性が控えていた。

早速冊子を5部買い求めた。

その時細面の眼鏡の男性が私達に尋ねてきた。

「皆さんは、どちらからいらっしゃったんでしたか?」と。

私は久保田さんたちに向かって、返答を促した。

「オレたちは山梨から来たですヨ。甲斐源氏の故郷を訪ねて・・」とニコニコしながら久保田さんが応えた。

「ほう、山梨からですか・・」眼鏡の男性はそう言って、身を乗り出して話を続けた。

「甲斐源氏の武田氏の故郷が、ここ武田郷だから、ですね」彼もニコニコしながら嬉しそうにそう言った。私達は皆肯いた。

「で、如何でしたか?こちらに来られての感想は・・」彼はそう言って私たちの顔を見廻して反応を確かめた。

「ほうだね・・」久保田さんはそう言って、主殿の方を見たが、ちょっと言い淀んだ。

「良く出来ては、いますよね。甲冑を付けた武将の人形や厩は・・。

ただ規模感があまりにも小さくて、こじんまりとしていて残念ではありますね。

まぁ、予算の関係でいろいろ制約があったんだとは思いますが、平安後期の武将の館としてはやはりこの規模感では、十分伝わらないというか、見方によっては誤解を招くかもしれませんね・・」私が久保田さんに代わって、率直な感想を述べた。

私は素直にそう言いながら、このひたちなか市の職員かもしれない人は、ひょっとしたら気を悪くするかもしれない、と思わなくもなかった。

「そうですよね、この大きさでは当時の武将の館としては物足りないですよね、僕も同感です!」思わぬ返答が返って来た。眼鏡の男性は続けて、

「実は私は今から30年近く前、この『武田氏館』の開設プロジェクトに携わってきたモノでしてね。その頃からずっとプロジェクトチームの中で主張してたんですよ、同じ事を。当時はまだ30過ぎの下っ端でしたがね・・」と、昔を懐かしむようにそう言った。

「ほう、そうでしたか。それはそれは・・。この館の立ち上げた時のメンバーでしたか・・。で、今でも教育委員会にお勤めされてるんですか?」私がそう尋ねると、彼は

「3年ほど前に退職しましてね、今は嘱託として勤務してます。文化財関係が中心ですがね・・」と、自身のキャリアを語りだした。

「皆さんがこの館にご興味をお持ちなようなんで、技監にお願いして冊子を持ってきてもらったですよ」受付の男性がそう言って、彼を指名したことを明かした。

「大谷さん、元技監だよ俺は。今は嘱託のアドバイザー・・」と眼鏡の男性が応えた。

「でも、こと文化財に関しては技監の右に出るものはいませんからね、こちらの方々のようにフツーの観光客とは違う方達には、やっぱり技監でねぇと・・」大谷さんという受付の男性はそう言って、わざわざ元技監に声を掛けたことを打ち明けた。

「私達はフツーの観光客とは、違って見えるんですか?」私がニヤリとしてそう言うと、

「それはもう・・。話してる内容にしてもそうだし、何よりも顔つきが違いますよ。なんというかアカデミックな雰囲気が・・」そう言って大谷さんは、元技監を見た。

元技監もニコニコしながら肯いた。

「私が来る間に、湫(ぬま)尾神社に行かれたそうですね。如何でしたか?湫尾神社・・」元技監が私達に聞いて来た。

「そうですね・・」私は一呼吸おいて、

「拝殿と本殿の造りが明らかに違うようなので、両者の建立者や建て替えの時期にタイムラグがあるのかな、と話し合っていたところです」と続けた。

「ほう、それはそれは・・」元技監は身を乗り出して私を見つめた。

私はその理由を聞いてみたい、と彼が思っているのだろうと理解して、

「屋根の造りがやはり、茅葺と銅葺とでは・・。それに屋根の上についていた神社の紋章社紋もですね、三つ巴紋と菊花紋の違いですけどね。で、その辺から私達はそう仮説を立てたんですよ。

そしたらこの冊子に『武田大神宮』について書かれている箇所がありましてね、それを読んでまぁ、その仮説が間違ってなかったと、確信したというわけです・・」私がその理由を説明した。

「ほう、それはそれは・・」と言った後で、元技監はニヤリとして、

「因みにどのような確信を抱かれたんです・・」と言って、私達を試すように見つめた。

「そうですね、この冊子には水戸黄門の徳川光圀がキーマンとして登場してますよね。新たなご神体を奉納したとか、当時の水戸藩で彼が廃仏毀釈を断行したとか・・。

まぁそういった点を勘案しますとね・・」私がそう応えると、彼は

「その通り、おっしゃる通りですね・・」と言って笑顔になった。

「嬉しいですね、そこまで理解していただけるとは・・。確たる証拠はまだ掴んでませんが、私もそんな風に理解しています。

本殿を建て替えたのは、尊王家の光圀公だっただろうと・・」と言った。続けて

「その一方で拝殿の方は、当時の予算の関係もあったかもしれませんが、旧来のままで敢えて手を加えなかったと・・」彼は言った。

「だから拝殿は、茅葺屋根で三つ巴紋が残っているのだと。そういう事ですね・・」私が続けた。彼は嬉しそうに相好を崩して大きく肯いた。

私はその時遠州春野町のかつての犬居郷で、徳川家康が行った宗教改革の事を思い出して、そのことについて触れた。

「実は同様の事が遠州静岡でも家康が断行しているんですよね、家康は自分の宗教政策に従わない寺院を、焼き討ちしたり壊したり、結構強権を発揮してましたが・・。

尤も家康の場合は尊王思想とは逆の立場でしたがね、一向一揆の抑制や甲斐武田軍に与した天台宗系の寺院や、秋葉山神社に対する抑圧や監視役を、曹洞宗系の寺院に負わせたようでしてね、遠州袋井の可睡庵がその中心だったようです・・。

徳川光圀は尊王という点が家康とは違ってるようですが、自分の思想信条を基に水戸藩の宗教界をスクラップ&ビルドして、それまで佐竹氏が400年近く続けてきた常陸之國の宗教界を、再構築させたんでしょうね・・」と、私は想っている事を口にした。

「いや、よくご存じで・・。まさに光圀公の水戸藩における宗教政策はそんな感じでしたね・・。『大日本史』の編纂同様に彼の一大事業だったわけです・・。おっしゃる通りです」元技監はそう言って、自らも何度か肯いた。

彼はそう言った後、私達に「ちょっと待っててください」というと、事務所を出て、改めて私達の前に姿を現した。

バッグから名刺入れを取り出すと、自己紹介をし始めた。

「私は江戸と申しまして、市役所の文化財課の嘱託をしています」と言った。私も個人名刺を取り出して、

「私は国立に住んでまして、定年退職してから鎌倉時代の武将安田義定公について、いろいろ調べたりしている、まったくの無位無官のいち個人です。

で、こちらは先ほども自己紹介しましたが山梨の郷土史研究家の面々で、私とは一緒に甲斐源氏の武将安田義定公について調べたり、情報交換をしあっている同じ仲間です」と言って、皆を紹介した。

藤木さんと上野さんも個人名刺を出して江戸さんと名刺交換をして、簡単な自己紹介をした。久保田さんは、

「オレは久保田と言いまして、山梨市で歯科技工士をしてるですが、最近はこのメンバーと一緒に安田義定公のコンをいろいろ調べるように成ったです。

オレはもともと体系的に何かを追っかけるちゅうタイプじゃなくって、個人的に関心あるコンを追っかける、っちゅうタイプの人間です。だもんで世間からは『雑学の久保田』って言われてるですアハハ。

名刺は持ってないんで・・、その点、悪しからず」そう言って自己紹介を済ませた。

「安田義定というと、甲斐源氏の中ではどのような位置付けに成る武将でしたか?」江戸さんが、そう言って私達を見廻した。

私は藤木さんに、手の平を挙げて、説明してもらうように促した。

藤木さんは了解しました、といった顔に成って、

「そうですね、こちらの小冊子にも載ってるので、それを使ってお話しさせていただきましょうか・・」藤木さんはそう言うと、

「ここ武田郷に拠点を構えた源義清と清光までは、宜しいですよね・・」と言いながら、

「10ページ目に書かれていますが、義定公は清光公の四男に当ります。甲斐武田氏を名乗った信義公の弟で安田氏を名乗った武将です。

本貫地が当時の牧之荘安田郷だったこともあって、安田義定と名乗ったわけです」藤木さんはそのページに記載されている、源義光から始まる簡易な家系図を指さして説明した。

「因みに牧之荘安田郷というのは現在の甲州市上荻原といった辺りで、JR塩山駅の北部に当る、山狭のエリアに成る地域ですね・・」私がフォローした。

「恵林寺とかの近くですか?」江戸さんが聞いて来た。

「遠からずではありますが、川筋が一本異なりますね。東側に成ります。

甲州街道の裏街道でもある青梅街道の先で、こちらからだと圏央道を使えば奥多摩から山越えで、甲州山梨に向かうルートですね。

柳沢峠や大菩薩嶺なんかの甲武信連山の麓を回遊するルートというか・・」私が更に付け加えると、江戸さんも何となく位置関係を理解してくれた様で、肯いていた。

「義定公は、源平の戦いの山場であった治承四年の『富士川の戦い』で、兄の武田信義公とともに甲斐源氏の副将として、平維盛軍を戦わずして敗走させた甲斐源氏軍団の主力だった武将です」と、いつも冷静な藤木さんが、珍しく熱っぽくそう語った。

「という事は、新羅三郎源義光とは・・」と江戸さんが呟いた。

「そうですねぇ、義定公はひ孫にあたるんでしたかね・・」私が藤木さんを見ながらそう言うと、藤木さんは肯いて、同意した。そして

「因みに義定公のご生母は、佐竹氏の常陸源氏の開祖、源義業(よしなり)の娘でもある様です・・」と藤木さんはそう付け加えた。

「義定公はその源平の合戦の余勢をかって、兄の信義公とともに新しく獲得した国の支配者になりました。因みに義定公は遠江之國を実効支配し遠江之國の国守に収まり、信義公は駿河之國の国守に成ったわけです」私が説明した。

「ほう、そうでしたか。いやぁ不勉強で・・。安田義定に関しては殆ど無知無見識といったところでして・・」江戸さんが頭を掻きながら、素直にそう言った。

少し間が開いて、

「武田氏館に関することや、湫(ぬま)尾神社やこの周辺の遺跡や旧跡に関することで、何かお尋ねになりたい事がありましたら、何なりとお聞きください。判かっている事でしたら、何でもお話ししますよ・・」と、江戸さんがにこやかにそう言ってくれた。

「そしたら僕の方から、宜しいですか・・」上野さんが遠慮がちにそう言った。

「あ、はい。何でしょう?」江戸さんが上野さんに向かって、そう言った。

「えぇ、ほかでもないんですが、武田郷に館を構えていた源義清親子がこの地を追われ、甲斐之國に流されてしまったその原因についてなんですけどね・・。

現在判っている事といえば、この冊子にも書いてあるように」と言って、冊子の後方に記載されていた『長秋記』の記事を引用して、

『常陸の國司、(常陸)住人(源)清光、濫行の事等を申す也、子細目録に見ゆ』と簡潔な一文しか無いんですが、地元には何か特に伝わっている伝承や記録とかって、あったりしますかね・・」と、上野さんに尋ねた。

「あぁ、その件ですか・・。

いやぁ武田義清親子が武田郷を追われて甲斐に流されたことについては、私達も探ってはみたんですが、なかなか核心には辿り着けていないんですよ、残念なことに・・。

その冊子に書かれているように、当時の常陸之國の古豪で在庁官人として権勢を誇っていた大壌氏一族の吉田清幹(きよもと)が、その政治力や人脈を駆使して国守であった藤原盛輔を介して、朝廷に訴え出たという事くらいしか・・」江戸さんは知っていることを話し

、申し訳なさそうにそう言った。

「そうですか・・、やっぱりそうなんですね・・いや残念です。

ところでこの『長秋記』に書かれている『子細目録』の内容の詳細について、何かご存知の・・」上野さんはさらに食い下がったが、江戸さんは再度申し訳なさそうに、首を振るだけであった。

「上野さん、その『子細目録』の事ですがね、仮に残っていたとしても、有力な地方官僚の大壌氏の訴えであれば、いろんな事を大なり小なり挙げつらって、まことしやかに作文したんじゃないかって、そう思いますよ。上司であり朝廷に顔の効く国守の藤原盛輔には、たっぷりと鼻薬を嗅がせた上で、ですね。

それよりも僕が気に成るのはやはり父親の源義光の事なんですよ。

僕の記憶が間違ってなければ、吉田清幹(もと)がこの義清公父子の濫行を朝廷に訴えたのは、確か義光公が亡くなって2・3年してからの事じゃなかったですか?」私はそう言って、江戸さんに確認した。

江戸さんは肯きながら

「そうです。正確には、朝廷に訴えがあったのは大治5年(1130年)の事で、義光公は大治2年には亡くなってますから、その3年後ということに成りますね・・」そう教えてくれた。

「ですよね。という事はやはり吉田清幹は朝廷でも著名人でもあった、清光公の死去を待つまでは手が出せなかった、と考えることも出来ますよね。

そのことの方が、なんだか意味がある様に僕には想えるんですが・・。如何ですか?」私は上野さんに向かってそう言ってから、江戸さんや藤木さん久保田さんを見て、続けた。

「というのもですね、源義光公に関する資料によると、義光公は

『天性弓馬に達し、武略に長ず。常に曰く、将の要とする所ははかりごとを専らとす。はかりて驕らず、人これに陥しいるを上将と云うべし。』

といつも言ってたというくらい、中々の謀略(はかりごと)を重んじる知将と言ってもよい人物だった、という事ですよね。

その謀略をヨシとする義光公が嫡男義業を佐竹郷に留まらせ、三男の義清公をこの那珂川の北岸の地に配したのにも、きっと何か考えがあったからではないかと想うんですがね・・」私は、手元のメモ帳を見ながらそう言って、皆に問いかけた。

「ところで立花さん、ほの言葉の出典は何だったでぇ?」久保田さんが私のメモ帳を指しながら、興味深そうに聞いて来た。

「これの出典ですか?それはですね佐竹氏の家系について書いてた人が、その著書で述べてるんですが、『和論語』という書物の引用文だそうです」私はそう応えた。

「へぇ、『和論語』ねぇ・・。因みに孔子の論語の前に和を付ければ、いいだけ?」と私に確認しながら、早速モバイル端末を操作して調べ始めた。

「そうですね、要するに日本版の論語、といった意味で付けた書物のようですね。日本の歴史的な人物たちのいわゆる『金言』を集めた書物で、源義光の『金言』としてこの文言を取り入れたようですね・・」私は『和論語』について、若干の説明を加えた。

「地元の研究者の中には、源義清を義光公が武田郷に配したのは、常陸の國中で権勢を誇っていた地方官僚の大壌氏吉田家をけん制するために、義光公がやった事ではなかったかと考えている人が多く、それがほぼ定説になっているようですね」江戸さんがそう言って、地元で定着しているという考えを、教えてくれた。

「とすると、ですね。義光公は佐竹郷の嫡男義業(よしなり)公が常陸之國の北部に、基盤を確立するための時間稼ぎに三男の義清公を、敵対する大壌吉田氏の地盤である那珂川以北の、最前線である武田郷に敢えて配した、という事に成るわけですね・・。

ある種捨て駒としての役割を義清公父子に担わせたと・・」私がそう言うと、江戸さんは肯いて私の仮説を認めた。

「義清公父子に時間稼ぎをさせた、という事ですか、義光公は・・」上野さんが呟いた。

「結果的にはそうなんでしょうね・・」江戸さんは認めた。

「捨て駒として、ですかねぇ・・」上野さんは、イマイチしっくりしてない様だった。

「ひょっとしたらそこには義光公なりの計算が働いたのかもしれませんね。

嫡子義業と三男義清の個性の違いというか、人間力の違いを見抜いて、そのように配したのかもしれませんね・・」私は直感的に感じたことをそう口に出した。

ちょっとした沈黙があって、

「そういえば義光公は、嫡子義業(なり)公の妻女に大壌氏の弟吉田清幹(きよもと)の娘を輿入れさせてるんですよね・・」江戸さんがそう言って、新情報を私達に提供した。

「ほう・・」私達はその新情報を聞いて、新羅三郎源義光の深慮遠謀ぶりに感心した。

「そうすると政略結婚で、嫡男義業の常陸之國北部での基盤を盤石なものにしようとしたと、そういうわけですね、義光公は・・」私は確認の意味でそう言った。続けて、

「それだけ知恵を働かせた義光公が、三男の義清公には全く別の行動をとらせたわけですよね。那珂川以南に基盤を持つ大壌氏吉田家一族の北進を阻むクサビとして、敢えて那珂川北岸の最前線武田郷に、拠点を構えさせたわけですから・・」と、私は感じたことを率直に述べた。

「ほれって、なんだか、義定公と武田信義公の関係に似てるじゃんね・・」久保田さんが呟いた。

私はその久保田さんの呟きを聞いて、閃くものがあった。

「アッ、そうか。確かにそうだ!」私が思わず小さく叫ぶと、皆が私を注視した。

「いやね、久保田さんのおっしゃる通りだなと・・。

富士川の戦いで源平の合戦に戦わずして勝利した、甲斐源氏の軍団の大将武田信義公が、本拠地甲斐之國に近い駿河之國の国守と成りましたよね。

そして弟で副将の安田義定公を、当時まだ存続していた平氏の勢力圏の強かった、西国や京都に近い遠江之國の国守に据えた、その時の構図と同じですよね。武田郷と佐竹郷の関係は・・」と、私は説明を加えた。

「そしてほの理由は、確か義定公が若く、知略に富み胆力もあったからじゃなかっただけぇ立花さん・・。今回も全く同じじゃんけ・・」久保田さんはそう言って、かつて西島さんたちと話した時のことを、私達に思い起こさせた。

「確かに、そうでしたね・・。という事は」私がそう言うと、

「ちゅうコンは、やっぱり武田家のご先祖義清公もまた、義定公と同じようなキャラの持ち主だった、かも知れんちゅうコンじゃねぇずらか・・。

まぁ義定公が義清公の孫に成るだから、実際は義定公の方がお爺いやんの義清公に似たんだけんどね・・、あはは」久保田さんがニコニコしながら、そう言った。

武田家等略年表

| 源義光 | 源義業(よしなり) | 源義清 | 源清光 |

源義光との関係 | 太祖、本人 | 義光嫡男、佐竹氏家祖 | 義光三男、武田家家祖 | 義光孫、武田家祖先 |

生年 | 1045年 | 1067年 | 1075年 | 1110年 |

没年:享年 | 1127年:82歳 | 1133年:67歳 | 1149年:75歳 | 1168年:59歳 |

武田郷追放時:1031年の年齢 | 死後4年後 | 65歳 嫡子昌義:50歳 | 56歳 | 21歳 |

源清光公は武田氏館で生まれたと、伝えられていることから、父親の義清公が武田郷に入部したのは当然それより以前と考えられるので、「西暦1110年以前」という事になる。

とするならば「武田冠者」と称された義清公が武田郷に入部したのは35歳以前、すなわち30代前半の事であったと考えられる。

義清公の武田郷進出が、佐竹義業公の北茨城での基盤固めのための時間稼ぎだったとするならば、佐竹氏は20数年間の時間稼ぎが出来たことに成る。

この間佐竹義業公の嫡男昌義公は30前後~50歳の働き盛りで、奥七郡と言われた北茨城でせっせと基盤固めに励み、実が結んでいたのである。

また、義定公の生母(父清光公の妻)が佐竹氏出身であるのは、この事とも関係があるのかもしれない。

「なるほど!そういう事だったのか・・」先ほどまで黙って話を聞いていた藤木さんが、突然小さく叫んだ。

私達はビックリして藤木さんを見た。

「いや、失礼しました。年甲斐もなく大きな声を出してしまいました・・」藤木さんはそう言って、一瞬自分を恥じた。そして続けた。

「いや、実はですね、先ほど来の武田冠者と言われた源義清公が、なぜ常陸大掾吉田氏の拠点の最前線である、この武田郷に館を構え、そして後に甲斐之國に流されることに成ったのか、そのいきさつを理解して、気付いたことがあったものですから、つい・・」藤木さんはそう言って、先ほどの叫び声について説明を始めた。

私は「と、言いますと・・」と言って、その先を藤木さんに促した。

「えぇ、先ほど来の甲斐源氏の太祖である新羅三郎源義光公について、立花さんが言われていたことを、ずっと考えていたんですよ。

その『義光公は知略に富んだ人物だった』と云ったことをですね・・」藤木さんは私を見てそう話し始めた。

「その知略に富む義光公が、嫡男の佐竹義業(よしなり)公の一族が常陸之國北部に、盤石な基盤を築き拠点を構えさせるために、三男の義清公に敢えて時間稼ぎの様な役割を担わせたとしたら、と考えてみたんです・・」藤木さんはそう言ってから、皆の顔を見廻して、続きを話した。

「もしそういう事だとすると、私が長い間ずっと疑問に思っていた事が氷解するかもしれない、と思ったものですからつい、大きな声を出してしまいました・・」藤木さんはそう言って釈明した。それから今度は上野さんを見て、

「おまん(あなた)には前ぇっから言ってたコンだけんが、ホレ例の『御旗楯無(みはたたてなし)』のコンだよ・・」と言った。

「御旗楯無・・、ですか?」私は思わずそう呟いた。

「甲斐源氏にとっては、えらい神聖なモンじゃんね、『御旗楯無』は・・」久保田さんも続いた。

「その『御旗楯無』がどうしたですか?藤木さん・・」上野さんが真剣な眼差しで藤木さんに尋ねた。

「うん、上野クンも知っての通り『御旗楯無』は甲斐武田家にとっては、先祖伝来の家宝で、それこそ義光公伝来と言われる神聖な宝物じゃんな、その『日章旗』と『楯無し鎧』のコンだけんが・・。

武田家じゃぁ、まさに義光公以来の家宝で、源氏の伝統を正当に継ぐ家門を象徴する宝物だよな。

ほれで代々嫡男が元服の儀式に際し必ず着用する仕来たりにも成ってたら・・」

藤木さんが珍しく甲州弁で話し続けた。上野さんは黙って大きく肯いた。

私はその様子を見ていて、きっと藤木さんは今興奮しているのだな、とそう感じた。

「ほの『御旗楯無』が何で義光公の嫡男で、ほれを継承する正当な権利がある佐竹義業公に引き継がれんで、云ってみりゃぁ権利のねぇ三男の義清公に伝承されて、甲斐源氏の武田家に代々伝わったのか、ずっと理解出来んかっただ・・。

当時の武家の伝統からすれば有り得ん話じゃんな、嫡男でもねぇ義清公がほの家宝を拝領するなんてコンは・・。

まるで三種の神器が次の天皇に継承されんのと、同じくらいの大事(おおごと)ずら・・」藤木さんがここまで言うと、それまで真剣な顔で聞いていた上野さんの顔が、パッと明るくなった。

「ほういうコンですか・・」上野さんが言った。

「ほうだよ、ほういうコンさ・・」藤木さんが応じた。

「という事は、どういう事なんですか?藤木さん、僕たちにも判るように話してもらえるとありがたいんですが・・」私は二人だけで盛り上がっている状況に、ニヤリとしながら口を挟んで説明を求めた。

「あぁほうだったね。たびたび失礼しました」藤木さんはそう言って私達に謝ってから、具体的な説明を始めた。

「今も言いましたが、清光流の源氏にとってその『御旗』の日章旗と『盾無の鎧』の甲冑の二つは家宝であり、代々の嫡流が継承すべき家の宝『御旗楯無』なんですが、何故嫡流ではない三男の義清公に引き継がれたのか、その理由が私にはずっと判らなかったです。

それが義清公が、嫡子佐竹義業一族のための時間稼ぎというか、捨て駒になった事と関係してるのではないかと、ほう考えると説明がつくんですよ。

三男である武田冠者の義清公に『御旗楯無』が引き継がれたことの意味が・・」藤木さんが饒舌に語り始めた。

「ん?という事は」私は更なる説明を藤木さんに求めた。

「ここから先はだいぶ推論が入りますが・・」藤木さんは予め断りを入れて、話始めた。

「例えば知略家の義光公が、嫡男の義業公と三男の義清公を前にして、この時間稼ぎの捨て駒として、義清公に敢えて武田郷に拠点を構えさせる話をし、そのことを納得させた時に、自身も大切にしていた家宝である『御旗』や『盾無』といった、源氏伝来の家宝の前で二人にその話を誓わせたと、そう考えたらどうでしょう・・」と藤木さんが説明した。

「『御旗楯無、ご照覧あれ!』と言いながら、三人の間でそう誓い合ったとしたら・・。

そしてその誓いの証として義光公は三男の義清公にこの家宝を継承させ、捨て駒と成るかもしれない彼が、武田郷に入部する際にハナムケの品として持参させたとしたら・・」藤木さんが大胆に想像力を膨らませて、そう語った。

しばらく沈黙が続いた。

「『御旗楯無、ご照覧あれ!』ですか、確か大河ドラマで武田家の家臣軍団がそう唱和して、誓いを立てる場面がありましたよねぇ。あの時の鎧兜と日章旗の事を話されてるんですね・・」江戸さんが、興味津々とばかりに言った。

「そうです、武田家の面々にとってあの『御旗楯無』の前で誓う約束は、決して破ってはならない約束で、それこそ家祖の源義光公を初めとした、累代の武田家のご先祖様に対して、誓うことを意味するんです・・」藤木さんが力を込めて、語った。

「その家宝の旗と鎧兜が、かつてここの武田氏館に在ったんではないか、と藤木さんは推測されたんですね・・」と江戸さんは嬉しそうに、そう言った。

「もし、甲斐源氏の太祖義光公と嫡子佐竹義業公と三男の武田冠者義清公の三者の間で、立花さんが言われるような事があって、その上でこの武田郷に入部したのだとすれば、と考えた時そういった仮説が沸いて来たんです・・。

そしてその伝説が誕生したのは将に、その時の場面だったかもしれない、とそう想ったら興奮して、つい・・」藤木さんがそれに気づいた時のワクワク感を愉しむように、嬉しそうにそう言った。

「その時家宝『御旗楯無』の御前でなされた三者の誓いの伝説が、それ以降伝統として代々の武田家の頭領たちに『誓いの儀式』として引き継がれ、繰り返される事で伝説が伝統となってゆき、やがて武田家に仕来たりとして定着してきたのかもしれない、と考えたわけですね・・。なるほどね・・。

うん、藤木さん、それ大いに有り得ますよ!

そういう事であれば『御旗楯無』が本来継承すべき嫡男ではない、三男の武田義清公の家系に、家宝として伝わって来たことにも説明が付きますよ。うん無理なく・・」私も藤木さんの推測に、少なからぬ興奮を覚えながらそう言った。

「ほこにはさっきも言ったケンが義清公のキャラと、義業公のキャラの違いもあったずらね、きっと・・」久保田さんも武田家重代の家宝と、義清公の武田郷入部に関係があるのかもしれないと、そう思い始めたようだった。

「なんだか、皆さんの話を聞いてるとワクワクしてきますね・・」江戸さんが、ニコニコしながらそう言った。

国宝「御旗楯無」の「楯無の鎧」

「しかしその知略を重んじる義光公でも、自身の死後義清公父子がこの武田郷を追われることに成ることは、さすがに予測してなかったんでしょうかね・・」私はフと沸いて来た疑問を口にした。

「いや、それが必ずしもそうとは限らないかも知れませんよ、立花さん」上野さんが真剣な面持ちで、言った。

「と、言いますと・・」私は上野さんの含みのある言葉に反応した。

「実は私は以前から、甲斐武田氏のご先祖である清光公の子だくさんには驚き、かつ疑問を抱いてましてね。ひょっとしたら清光公の子供たちの中には父親の義清公の子供が何人か含まれてるかもしれない、とそんな風にぼんやりと考えたりしてましてね・・」

「ん?という事は武田冠者義清公の子が、嫡男清光公の子として紛れ込んだかもしれないと、そんな風に考えているという事ですか?」私は大胆な上野さんの仮説を、ひとまず考えてみることにした。

「この小冊子の10ページ目を見てもお気づきだと思いますが、清光公の子供たちの内、男系の子息の数だけでも15人が名を連ねてますでしょ。

これに女系の子供を加えたら優に、20人を超える子孫を残したことに成りますよね、ちょっと違和感を感じませんか?」上野さんはそう言って、先ほど求めた『常陸武田の郷』の該当ページを見開いて、示した。

「いかに子だくさんで、正室以外の側室を抱えていたとしてもですね、さすがに20人以上というのは常識的には考えずらくないですか?

しかも清光公に関する伝承で特別好色であったとか、側室の数が尋常ではなかったとは、伝わってないんですよ。

またその一方で、三男の加賀美遠光や安田義定公に関しては清光公の弟ではないかと、いう説も昔からありましてね・・。

『彼らの弟説』の真偽のほどは判かりませんが、そう言った説があるのも確かなんですよ・・」と上野さんは自分がそう考えるようになった理由について、説明した。

「ちゅうコンは、おまん(あなた)は義清公の直の子が、嫡子清光公の子供たちと言われている中に何人か紛れてるかも知れん、ってそう思ってるってコンかい?」

藤木さんが、簡単には受け入れかねるといった、疑いの目で上野さんを見ながら、そう言った。

上野さんは肯きながら、

「オレはね藤木さん、さっきからの一連の話を聞きながら考げぇてただけんが、知略を重んじる新羅三郎源義光公は、ここ武田郷に義光公を配し拠点を築かせた時に、万が一のことも当然考げぇてたじゃねかって、ほう考げぇてみたさ・・」上野さんは自分の考えをまとめながら、話を続けた。

「万が一常陸の古豪である大掾吉田氏から圧迫を受けて、常陸之國に居られなくなった時のコンを考げぇて、手を打っておかなかったずらかってね。ほう考げぇたですよ。

捨て駒になるかもしれん義清公に、かつて自分が国守を務め、それなりに人脈もあっただろう甲斐之國との関係を、保ち続けるようにアドバイスや指示を出してたかもしれん、ってね・・」

上野さんはそう言って、皆の顔を見廻した。自分の建てた仮説が、皆にちゃんと理解されているかどうかを、確認するかのように・・。

「う~ん、かなり大胆な仮説ではありますよね・・」私はそんな風に感想を述べた。

が、その一方で確かに知略に富む義光公の立場になって考えてみると、捨て駒になるかもしれない三男の義清公に、浮かぶ瀬を用意しておいた可能性もあるな、その線も捨てがたい・・。と感じ、上野さんの仮説について考えてみる価値はありそうだと、想った。

「一度上野さんの仮説の可能性を、しっかり検証してみる価値はあるかもしれませんね。確かに男子だけで15人という数はかなりの数ですよね・・」私はそう付け加えた。

皆も、先ほどの藤木さんの仮説とともに、この上野さんの大胆な仮説をどう取り扱ってよいものか・・。といったある種の戸惑いが広がっていたのが、私にも感じられた。

二つ共、とても大きなテーマだからであった。

私たちがそのようなことを議論し合っていると、この「武田氏館」に新たな訪問客が現れた。70過ぎと思われるシニアの夫婦がやって来て、受付を目指して歩いてきた。

私たちは邪魔にならないように受付から離れて、主屋の方に移動した。

「そろそろ、お暇しますか?」私が皆にそう確認すると、皆も肯いた。

「この後はどっちへ行くでぇ?『金砂神社』かい?ほれとも『金(かな)上』っちゅう所かい?」久保田さんが私に聞いてきた。

「『金上』だと南下することになるんですよ。で、『金砂神社』だと北上することになるので、そのまま奥久慈の方に向かうことが出来ます。このコースだと、ロスは少ないと思います・・」私が両者の位置関係を説明すると、

「ホレじゃぁ『金上』だね、ほの方が合理的じゃんね・・」久保田さんがそう言った。皆も異存はなさそうであった。

「『金(かね)上』ですか?金上のどちらに行かれるんですか、皆さん・・」江戸さんが訊いてきた。

「確か城址があったように思いますので、そちらにでも・・」と私が応えた。

「『金上城址』ですか、城址と言ってもそこの武田館跡地と似たようなとこですが・・。何なら私がご案内しましょうか、ちょうど役所に帰るコースになりますから・・」江戸さんがそう提案してくれた。

「ご迷惑ではありませんか?」私が言った。

「なぁに、ちょっと寄り道するだけで・・。それに今日はそんなにやる事が立て込んではないんで・・」江戸さんは、何でもないという顔つきでそう言った。

江戸さんはその後、事務所に戻り受付の大谷さんと二言三言会話を済ませると、荷物を取って、また私たちのところに戻ってきた。

「さぁ、行きましょうか・・」江戸さんはそう言って、「武田氏館」の入り口である門に向かって私たちを先導した。

武田家の家宝「御旗=日章旗」の一部