交差点の坂を登りきる手前に、右手に駐車スペースを見つけた私達は車を留め降りた。

今来た道を徒歩で下って、道路の右手に在った神社への石段の参道を私たちは登った。

台地の上に在った神社への参道の傾斜はそれなりにキツくて、ゆっくりと登った。

先頭を切ったのは今回も久保田さんであった。

彼はトレッキングや登山が趣味で、今も休みの日は登山を続けているという事もあって、こういう場面では水を得た魚のように元気であった。

しんがりはメタボ気味の私で、先をスタスタと登る久保田さんを目で追いながら、遅れない程度に続いた。

石段の参道を登り切って、左右を大きな樹木に囲まれた薄暗い樹の間を数分進むと正面に、小ぶりの神社の拝殿が見えた。目指す「金沙神社」のようだ。意外なことにあまり歴史を感じさせる社ではなかった。

正礼で神殿へのあいさつを済ませた後で、拝殿を見まわし社の周辺を散策した。

境内の拝殿の裏手に在る「茨城県指定天然記念物」の掲示板を見てから、拝殿や本殿の背後をぐるりと取り囲むように植えられた、高さ12~15m程度、幹回り3m程度の「大ヒイラギ」の樹木を見て回った。この大ヒイラギが県の天然記念物だったのである。

かつてこの境内には「5本のヒイラギの大木が在った」という事であったが、7・8年前に起きた神社の火災で一部が損壊してしまい、5本の樹全部揃っての、従前のような偉容は見られなくなった、という事であった。

拝殿が比較的新しい印象を受けたのは、どうやら火災からの建て替えが済んで間もなかったからであったようだ。

私たちはそのヒイラギを見終わった後また拝殿前にたむろして、しばらくこの神社について話をした。

久保田さんはタブレット端末を取り出し、この場所を示す地図を開いて言った。

「やっぱり、あれじゃんねぇ~。この金沙神社の位置はどう見ても那珂川との関係が深いとしか思えんじゃんね~・・」久保田さんは誰に言うともなくそう言った。

「久保田さん、さっきの金上(かねあげ)城址と同じだと考えてるんですかね?」私が尋ねた。

「ほうだよ、この台地の小高い山の左っ側にはこうやって水田が広がってて、ほの先に大きく蛇行した那珂川が在るじゃんね・・。しかもこの川筋を見ると昔はもっと川幅が在ったコンだって考えられるじゃんね・・」久保田さんは続けた。

「それって富士川の川の瀬が15瀬在って、川幅が5・6㎞もあったことが頭にあるからですかね・・」私が確かめるようにそう聞くと、久保田さんは

「ほうだよ、ほのとおりさ・・。『十六夜日記』に書かれていたのも鎌倉時代のコンだったずら、こっちだって平安時代や鎌倉時代の頃は似たようなモンだったんじゃねぇかな・・。

だいたい駿河よりずっと都から離れた、陸奥に近いこの常陸之國のほうが土木技術や治山治水の技術は、ずっと遅れていたずら。

ここに富士川と同じように幾筋もの川の瀬が在っても不思議じゃねぇじゃんね。数はずっと少くねぇだろうケンがね・・」と続けた。

「そういえば確か、この那珂川の向かいのJR水戸駅南辺りは、今よりずっと広い千波湖が広がっていた、らしいですからね・・」藤木さんが教えてくれた。

「確かJR水戸駅と那珂川に挟まれた水戸城は、もともと三方を河川や沼地に囲まれていた天然の要害の地だった、という事でしたね。

茨城出身の友人がそう話していたのを聴いたことがありますよ。このあと奥久慈で合流する予定の大学時代の友人ですがね、彼がそう言ってましたよ・・」上野さんもそう言って追認した。

「やっぱり平安時代や鎌倉時代の事を考える時は、目の前の景色だけではわからないことがたくさん有るんでしょうね・・」私は富士川の川幅が当時は5・6㎞在った事や、かつての遠州の湖が現在の浜名湖の6・7倍は在った、という考古学地図で知った事を思い浮かべながら、そう言った。

「ほのとおりさ・・。ほれに潤井川と田子ノ浦の砂金のコンもあるじゃんね・・」久保田さんはそう言って、富士山西麓の事を関連付けてそう語った。

「長者ヶ岳や長者ヶ池の富士金山の山金が潤井川に運ばれて、20㎞以上離れた下流の駿河湾田子ノ浦の浜金や海金に起こったのと、同じようなことがこの那珂川でも起きたんじゃないか、とそう思ってるんですかね、久保田さんは・・。

那珂川上流の栃木県旧馬頭町や八溝山周辺が山金の産地だった点もあって、同じ様な構図ではないかと・・」私がそう言って確認すると、久保田さんは大きく肯いた。

「それと『金上(かねあげ)』と『金沙神社』の二つの名称も、気になるんですかね・・」上野さんがそう付け加えると、久保田さんは肯きながら、

「金沙神社が在るってコンは、やっぱり近くで砂金や川金がほれなりに採れたから、って推測していいズラ立花さん・・」彼はそう言って、私を見つめた。

「そうですねそう思っていい、と思いますよ。越後糸魚川でもそうだったですし、遠州春野の犬居郷でもそうだったですからね。

やはり砂金や山金がそれなりに採れた場所の近くには、必ずと言っていいように金山神社を祀ってますからね・・」私はそう言って、久保田さんの考えに賛意を示した。

「それにしても、甲斐之國や越後、遠江之國では『金山神社』と言ったり『南宮神社』と言われていたのが、ここ常陸之國では『金沙神社』という事に成るんですね・・。

この名称の違いはいったいどこから来てるんでしょうかね・・」藤木さんが思い出したように、そう言った。

「ほれに御祭神も違ごうズラ、確か・・」久保田さんが呟いた。

「その様ですね、金山神社は『金山彦』が中心ですが、こちらの金沙神社では『大巳貴命』と『少名彦命』のセットの様ですからね・・」私が手元のメモで確認したうえで、そう言うと、

「という事は、出雲系の国造神という事ですね・・」上野さんが確認するようにそう言った。

「その様ですね、どうやら常陸之國の歴史ある神社の多くは、出雲系の神社が主祭神であるみたいですね。まぁそれ等の多くは、ヤマトタケル命が奈良の朝廷から常陸に派遣される以前から在る、神社の事ですけどね・・」私はそう言って追認した。

「ちゅうコンは、ここの金沙神社をはじめとした奥久慈に点在する神社は、奈良朝廷の常陸之國征服以前に、すでに在った神社ってコンに成るだけ・・」久保田さんが自分に言い聞かせるように、そう言った。

「まぁ、そう思って差し障りないのでは、と思いますよ・・」私は肯きながらそう言った。上野さんも同様に肯いた。

武田、金沙神社(正式名称:堀口金沙神社)

そのような感想を述べあってから、私達はここまで登って来た参道を戻って、交通量のそれなりに多い道路に降りて行った。

そして久保田さんの運転するSUV車に乗って、次の目的地にと向かうことにした。

目指す場所はこの「ひたちなか市」の北隣にある「常陸太田市」の佐竹郷であった。

佐竹源氏の拠点で、源義光の孫にあたり嫡子佐竹義業の子佐竹昌義の拠点が在った場所であった。そこには「佐竹寺」と「馬坂城跡」とが現在でも残っているのだ。

佐竹昌義はここに拠点を構え、ここを中心にして常陸之國の北半分である那珂川以北「奥七郡」を攻略し、常陸之國における自らの基盤を確固たるものにしていったのであった。

水戸から常陸太田に向かうバイパスに乗って、私たちは一路佐竹郷に近いJR水郡線の支線の終着駅「常陸太田駅」にと向かって行ったのであった。

バイパスに乗って運転が落ち着きだすと、後部座席に藤木さんと乗っていた上野さんが私に向かって、「立花さんは家紋にも、お詳しいんですって?」と切り出してきた。

助手席に座っていた私は

「まぁ、詳しいというほどではありませんが、多少かじり始めたところです・・」と、前を向いたまま大きめの声で応えた。

「いや実はですね、他でもない先ほどの武田氏館でも出た『御旗/楯無し』の『楯無し鎧』の事なんですがね・・」上野さんはそう言ってから、実に興味深い話を始めた。

「立花さんは『楯無しの鎧』の現物や写真を見たことはありますか?」と尋ねてきた。

「いいえ、現物はまだ・・。写真は見ましたが詳細の写真ではなく正面から撮った、全体像ですよ・・。それが何か?」私は応えた。

「あぁそうでしたか・・。実はですね『楯無し鎧の兜』の、通称『返し』っていう場所に紋章が付いてましてね・・」上野さんが言った。

「あの、ちょうど耳の前方に当たる所に付いてる、婉曲に反り返って、矢を防ぐ防具にも成ってる、お飾りの様なモノの事ですよね、『返し』って・・」私が頭の中に兜を思い起こしながら、そう応えると、

「えぇそうです、その飾りです。その飾りに武将たちは鹿皮などを鞣(なめ)して加工した、装飾を施すんですね・・。

まぁそのワンポイントのデザインで自分の美意識を表現するわけですよね、当時の武士たちは・・」上野さんはそう言ってから、

「その兜の返しの部分や、矢を防ぐ前垂れの板に紋章というか紋が入ってるんですよ。それもナント『花菱紋』が、大小二重に重ねてですね・・」と、おもむろにそう言った。

「えぇ~っ⁉」と私は思わず大きな声を出した。

「あれぇ~っ⁉、ほうだったっけぇ・・」運転席の久保田さんも、前を向いたまま大きな声を出した。

「ハイそうなんですよ。花菱紋は言うまでもなく安田義定公の家紋でしたよね・・」上野さんは私たちのリアクションには、特に反応しないでそう言った。

「いや申し訳ない。実はその点に関しては、私も失念してまして・・」藤木さんが申し訳なさそうに、そう言った。

「ほぅ~。そうすると、どういうことが考えられるんですかね・・」私はその事実に驚きつつ、思わずその先を上野さんに促した。

「そうですね・・。先ほども藤木さんが『武田氏館』で言われてましたが、『御旗/楯無し』が本来ならば継承されるべき、義光公の嫡男である佐竹源氏に伝わらないで、三男の甲斐源氏に伝わったようにですね・・」上野さんは一旦そこで話を切ってから、また話を続けた。

「これはまぁ、あくまでも私の仮説なんですがね・・」もう一度そう断りを入れて、

「実は私はあの『御旗/楯無し』の新羅三郎義光公以来の、甲斐源氏の家宝を伝承したのは安田義定公ではなかったか、とですねそう思い始めてるんですよ・・」と大胆な仮説を述べた。

「えぇ~っ⁉」私はここでもまた、ビックリしてしまい大声を出した。上野さんは次々と私たちに思いもよらない事を言い出した。

「まぁ、あくまでも私の仮説という事で聞いてください。

『御旗/楯無し』の家宝は、当初は武田信義公の武田家が継承していたと、私も思ってますけどね何しろ武田家の直系ですから・・。問題はその後なんですよ・・。

信義公が頼朝に鎌倉で屈辱的な忠誠を誓わせられたり、嫡男の一条忠頼公が酒席で頼朝に謀殺されてから、彼は引退して甲斐源氏の頭領の座を弟の義定公に移譲しましたよね。

それがあって以後、遠江守であった義定公が甲斐源氏の頭領として、甲斐源氏をまとめたと・・」上野さんはここでいったん区切り、私たちの反応を待った。

「はい、その点は特に異存はありません・・。ぜひともその続きを聞かせてください・・」私は後部座席を振り返って、上野さんを促した。

「了解です。・・その甲斐源氏の頭領が嫡男の信義公から、弟の義定公に移行した時にも『御旗/楯無し』の御前で、甲斐源氏の武将達はそのことを誓い合ったのではないかと、そう考えているんです。甲斐源氏の太祖義光公以来の伝統にのっとって、ですね。

その儀式を経て、信義公から義定公に甲斐源氏のリーダーが移行し、この時点で甲斐源氏の嫡流が武田家から、安田家に移ったのではなかったかとですね、私はそう想い始めましてね・・」上野さんは淀み無くそう語った。

上野さんの仮説はこれまで私たちが考えてこなかった、斬新な発想でありかつ問題提起であった。しかもその説には説得力があったのだ。将に傾聴に値する仮説だった。

「う~ん、なるほどですね、面白い仮説ですね・・。

ぜひもっと続きを聞きたいですね、上野さんぜひ続きを・・」私は再び後ろを向きながら、上野さんにそう依頼した。

「では、お言葉に甘えて・・」上野さんはそう言って、更に仮説を展開させた。

「そういったプロセスを経て甲斐源氏の頭領に成った義定公は、甲斐源氏の家宝である『御旗と楯無し鎧』を嫡流の証として受領すると同時に、武田家の家紋である武田菱に代わるものとして、楯無しの鎧に付いていた花菱紋を、自らの旗印として使うようになったのではなかったかと、私はそう考えてみたんですよ・・」上野さんがそう言うと、

「なるほど、ほれで甲斐源氏の家宝の鎧の『兜の返しや前垂れ』に付いていた『花菱紋』を、その象徴として義定公が使うようになった、っちゅうコンけ・・」久保田さんが前を向いて運転しながら、やや大きな声で確認してきた。

「まぁ、そう云う事です・・」上野さんも運転手の久保田さんに聞こえるように大きめの声で短く応えた。

「なるほどね、そういう事ですか・・。で、義定公の家紋『花菱紋』は『楯無し鎧』から受け継いだものではないかと、そう云う事に成るわけですか・・」私は一旦納得したのであるが、すぐに次の疑問が湧いてきた。

「でも、もしそういう事だとすると、『御旗/楯無し鎧』の甲斐源氏の家宝が、武田家に再び受け継がれてきたのは、どういう事なんですかね・・」私は後部座席にも届くように大きめの声でそう言った。

「実はですね立花さん、その『楯無し鎧』は武田信義公の五男である石和五郎信光公が見つけた、といわれてるんですよ、武田家では・・。

平治の戦いで平清盛軍に敗れ、都落ちした頼朝の父源義朝が、美濃の山中で敗走の邪魔になるという事で脱ぎ捨てたその鎧を、運よく信光公が見つけて持参した、という伝承も巷間にはあるようですしてね・・」藤木さんがそう言って、会話に参加してきた。

「へぇ~、そうなんですかぁ。美濃で喪失したものを甲斐之國に居た石和信光が、運よくねぇ・・」私はその伝承をすんなりと受け入れることは出来ず、懐疑的にそう反応した。偶然性が強すぎ、話が出来すぎていると感じたからであった。

「まぁその説は、石和五郎信光公の年齢と義朝敗走時の年次にギャップがありすぎて、さすがに採用はされてはいませんですけどね・・」藤木さんはすぐにその説を否定した。

続いて上野さんが、

「それよりもですね、私は義定公が梶原景時を大将とした鎌倉幕府軍に攻め入れられた時に起こったんじゃないか、と思ってます。『御旗/盾無し』や鎧兜の移譲がですね・・。

義定公自害の後、孫たちが石和信光の館に逃げ込んで庇護されたといった事がありましたよね。そこにヒントがあるって思ってまして・・。

その時に甲斐源氏の家宝である『御旗/楯無し』を、逃げ込んだ義定公の子孫達が持ち込んだ、と考えたほうがリアリティがあると私は考えてるんですよ・・」と、上野さんが新たな仮説を述べた。

「なるほどね・・。甲斐源氏の頭領義定公が頼朝に滅ぼされた時に、今度は安田家から武田信義の五男信光公に渡ったというか、戻ったという事なんですね・・」私は巷間で言われているという伝説よりは、上野さんの仮説の方がずっと納得いくことが出来た。

「『御旗/楯無しの鎧』はほうやって甲斐源氏の頭領家の間を渡り歩いた、ってコンだね。なぁるほどね・・」久保田さんもそう言って、上野さんの仮説に理解を示した。

そうやって時を忘れ話が盛り上がっていると、久保田さんが叫んだ。

「あと少しで、JRの常陸太田駅に着くよ!」と、私たち皆に聞こえるように大きな声で言った。

そして車は、幹線道路である主要地方道から左折して、その小ぶりな駅舎の在るJR駅前のロータリーにと入って行った。

JR常陸太田駅

JR常陸太田駅のロータリーをぐるっと回って私達は、本来の目的地である、佐竹氏の拠点であったかつての佐竹郷に在る「佐竹寺」にと向かった。

主要地方道を西に向かった私達は、数分で更に左折して県道61号線を南下し、かつての佐竹郷にと向かった。

片側1車線ではあったが主要地方道であるため比較的しっかりした道路を、坂を登るようにして数分上がって行くと程なくして、右手に立派な楼門が見えた。

目指す「佐竹寺」であった。

その楼門の手前に、数台は停める事が可能なこじんまりした駐車スペースが在り、私達はそこに車を留めた。

格式ある楼門をくぐった私達を待っていたのは、立派な「茅葺造りの」大ぶりの寺院であった。威厳が感じられた。

私はその「茅葺の威厳ある寺院」を見て、糸魚川の「天津神社」の事を想い出した。

かの神社もやはり大きくて立派な、威厳に満ちた「茅葺造りの神社」であった、のだ。

大きくて立派な「茅葺で造られた寺院や神社」というものを観ていると私は、「瓦屋根の寺院や神社」に比べて、やはり「威厳」や「尊厳」を強く感じてしまうのであった。

大陸の文化である唐様の「瓦屋根」にはある種の近代化を感じるのではあるが、それに対して「茅葺」であれば、太古以来の縄文時代にも繋がるかもしれない「時の流れ」や、圧倒的な自然を前にした際に感じる、ある種の「畏怖」や「尊崇」といった感情が湧き上がってくるのだ。

それが何故なのかはよくは判らないのであるが、「八百万(やおよろず)の神々」に通じる感覚的な想いなのではないかと、そんな風に私は感じている。

日本人が抱く宗教性というものは、「キリスト」とか「アラーの神」「釈迦」等といった特定の個人や、神性をまとった特別の人間に向かうのではなく、圧倒的な自然現象をはじめとした、ある種の大きな感動的なモノやコトに遭遇した時に、より強く感じるのではないだろうか、とそう想っている。

日本人の多くは、「個人崇拝」や「神性をまとった人間たち」を信じたり、それらに帰依するという事には向かわないで、自然現象が醸し出す「圧倒的な存在感」や「崇高な雰囲気」に対して向かうのではないかと、そう想っているのだ。

そしてそれが多様な神性、すなわち多くの神々を生み出し「八百万の神々」に、となっていくのではないかと、そんな風にも感じている。

今、目の前に在る「大きな萱葺きの寺院」に私がある種の「神性」を感じているのは、それと同じ感情なのかもしれない、といった事をその時思ったのである。

佐竹寺

「なぁんだ、このお寺は平安時代に造られた寺じゃネェンだぁ・・」久保田さんが、敷地内の市の教育委員会が作ったと思われる「文化財の説明板」を目の前にして、残念そうに言った。

「因みにいつ頃の創建に成るんですか?この寺は・・」私が久保田さんにそう尋ねると、彼は

「この説明文によると、室町時代の後期天文15年にここに移設された、ってコンらしいじゃんね。因みに1543年だっちゅうよ西暦だと・・」と解説してくれた。

「そうでしたか、という事は殆ど武田信玄公の時代の事なわけですね・・。

そうするとこの佐竹寺は佐竹源氏の創設期とは直接関わりは無かった、ってことに成るわけですね・・」私がそう言うと久保田さんは続けて、

「もっと北っかわの観音山ちゅう処から、ここに引っ越して来たってコンらしいね・・」と追加の説明を加えた。

それまで駐車場近くで来観者向けに無料配布されていた、A3判見開きのイラストMAPを見ていた藤木さんが、私達にそのMAPを配りながら

「まぁそういう事らしいですね。佐竹郷に移ったお寺という事で、どうやら『佐竹寺』と言われているようですね。因みにその観音山に寺が在った頃は平安時代に開かれた修行の寺だったようです。

向こうの観音山に在った頃は、佐竹氏も祈願寺として尊崇していたようですね・・。

で、ここにやって来た目的である当時の佐竹源氏に関連してるのは、このMAPの西っかわの山の上に在る『馬坂城址』のようですね。

この城跡には常陸源氏の佐竹氏の実質的な創始者と云ってよい、二代佐竹昌義が拠点を構えていたようですからね・・」と言った。

「源義光の孫にあたるんですよね、たしか佐竹昌義は・・」私が確認するようにそう言うと、藤木さんと上野さんは肯いた。それから上野さんが、

「佐竹昌義はここに自身の拠点を構えて奥久慈七郡への攻略と、今の栃木県=下野之國から侵攻していた武将『秀郷流の藤原通延』の、拠点があった『常陸太田城』を攻め続けた、という事らしいですね・・」と佐竹昌義の「佐竹馬坂城」についての詳しい説明を始めた。

「お詳しいですね・・」私がそう言うと上野さんは、

「いや実は昨日ホテルで予習してきたんですよ、あははは・・」と屈託なく笑って、そう言った。

私達はそのような会話をしてから「佐竹寺」を後にすることにした。

そして観光客向けのMAPを参考にしながら、佐竹寺前の主要地方道を離れ、民家の散在する内道にと入って行った。

その道路は県道に比べ貧弱で、道路の舗装状況も県道に比べ明らかに劣っていた。市道と思われる道路のメンテナンスが不十分だったのは、市の予算の都合かもしれない、と私達は語り合った。

市道と思われる道路を道なりに進んで行くと、それまでの農家とは明らかに違った表情を持った屋敷が右手に見えた。

石垣がしっかり造られたその家は、庄屋や自作農とは明らかに違う雰囲気を漂わせていた。形が佳く美麗な石垣の造りもそうであったが、何よりも大きくて立派な門の構えがそのように私に感じさせていたのであった。

「この石垣の立派な家は、周囲とは明らかに格が違うようですね・・。『馬坂城址』の近くにある家という事は、佐竹郷を守って来た由緒ある佐竹氏の末裔とか、なんでしょうかね・・」私がやや大きめの声で後部座席に向かってそう言うと、

「そうかもしれませんね・・」と藤木さんはその屋敷の在る方を見ながら、そう言った。彼もまた同じような思いを抱いたのかもしれなかった。

まもなく目指す「馬坂城址」辺りに着いたと思った私は、車を降りて、近くの畑で農作業をしていた80前後の老人に尋ねた。

「すみませぇん、ちょっと教えてほしいんですが『馬坂城の跡』ってどこら辺りに成りますかねぇ?」私が大きな声で尋ねると、

「アン?『馬坂城』さ行きでぇのかぃ⁉」と老人は応えた。私が肯きながら

「そうです、ここら辺って聞いて来たんですが・・」と更に尋ねると、

「このまんまょ、まっつぐ行ぐと右っ側に畑があるっぺよ。ほこをちょっとばっかし中さ入ってくだよ。

ほの家の向こっ方の、畑のおっぴろがったとこが城跡だぁ・・。中さへぇってぐと、バッパ様がおられるで聞いてみれ⁉」と大きな声で、教えてくれた。

私は大きな声で、老人にお礼を言って車に戻った。

教えられたとおりに、ゆっくりとした速度で車を流していくと、畑の脇の道先に老女がゆっくり歩いてくるところだった。

私はこれ幸いとばかり、車を降りて老女に尋ねた。

「この辺りに『馬坂城』の城跡が在るって聞いたんですが・・」

「んだ、オラ家(げ)の畑ン中にアッだよ」老女はそう言って、私を手招きした。

私は彼女の導きに従って、家の庭先までついて行った。

「ほぉうれ、見えるっぺ。あそごだぁ・・」老女は庭の柿の木の近くまで行ってから、歩く時に使っていた杖で、こんもりと小高くなった畑地を指さして言った。

「あぁ、あのちょっとした台地に成ってる場所あたりですかね・・」私がそう言うと、老女は肯いた。

「ところで、仲間と車で来てるんですが、こっちまで車入ってもいいですか?」私は老女の指さす方を見た後で、彼女に車を彼女の家の庭に入れてもよいか尋ねた。

「イがっぺよ、こっちさこー」老女は気さくに同意してくれた。

私は大きな声で久保田さんに向かって、こちらに来ることを身振りも交えて叫んだ。

ほどなくしてゆっくりと車は庭先に入って来た。

三人は車から降りると老女に挨拶をした。彼女もニコニコ顔で応えた。

私が老女に教えてもらった方向を指さして、

「あの、今は畑に成っている所が、かつて『馬坂城』の館があったとこ、らしいですよ・・」と皆に説明した。

「ところで、おとっつまだちはどこから来なすったんだぁ?」と老女は私達に尋ねた。

「僕達ですかぁ、山梨から来たですよ、おかあさん・・」私が代表して、そう応えた。

「あんレま、遠ぐから来なっただねぇ・・」老女は感心したように、そう言った。

「おかあさんは、おいくつになるんですか、お元気そうですが・・」私が老女にそう尋ねると、彼女は

「オレけ?今年ぃ90だわィね」そう応えた。

「そうですか、とても元気がいいから80代半ばくらいかと思ってましたよ・・」私がそう言うと、彼女は

「おとっつまは何ぼだぃ?」と私に聞いてきた。

「僕は今、65です・・」私がそう応えると、

「ほうけぇ、おめさまぁおら家(げ)のあんちゃと、おンなじだんなぁ・・」彼女はそう言って、嬉しそうににっこりした。

しばらくして私達は老女に断った上で、かつての「馬坂城址」で今は畑に成っている台地に上がって行った。

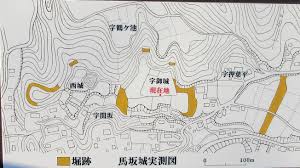

現在は畑地に成っているかつての「馬坂城址」は、大きくは三つの区画で構成されているようで、それぞれに堀と段差が在って、区画ごとに独立しており、かつてはそれぞれに館があったようだ。

東西に長い館跡はいずれも北側に急峻な崖地を有していた。

竹やぶや広葉樹が生い茂る雑木林を北面に背負って、かつての城郭=館は建てられていたのだった。

急峻な雑木林は敵の侵入を拒絶する、天然の要害であったのであろう。

平安時代末期の関東武者たちの城郭でもあったこの館は、このような自然の要害の地だからこそ建てられたのであろうなと、私達は話し合った。

台地の周囲をぐるっと廻る畦道を散策しながらそんな事を語り合って、当時の関東武者たちの拠点でもあった城址=館跡について、思いを馳せた。

そして先ほど見てきた武田郷の「武田氏館跡」もきっとこんな規模感の館構成だったんではないか、と私達は話しあった。

そのうえで脇に「武田溜り」を貯え、前面に那珂川の河川敷や水田/稲田を揃えていた場所に拠点を構えたのだろうな、などと話し合った。

「ところでこの城跡は、どのくらいの規模に成るずらかね・・」久保田さんが台地を半周した辺りで、誰に聞くとでもなくそう言った。

「ざっと、3~4反といったとこだからマァ、千2・3百坪ってとこじゃないですかね。どうですか・・」私はそういって藤木さんたちに確認してみた。

「まぁ、この段差に囲まれた一区切りの台地で、そんなとこですかね・・」藤木さんが応えた。

「ちゅうコンは、全部で3つあるから3千5・6百から4千坪くれぇはある、っちゅうコンになるだけ、全部だと・・」久保田さんはそう言って目の前の畑を見ながら、かつての「馬坂城」を頭の中でイメージしていたようだ。

今では畑に成っていたかつての馬坂城の跡地をざっと歩いて確認した私達は、跡地の一画に在る、馬坂城の史跡についての「案内板」や石碑の建っている場所で、この城跡の存在意義について話し合った。

「この佐竹郷の小高い場所に、源義光の孫にあたる佐竹昌義が拠点を構えたのは、やはり北茨城かつての常陸之國北部の攻略を考えたから、なんですかね・・」

私は昨日馬坂城や佐竹氏について予習してきたと話していた上野さんに、確認の意味で聞いてみた。

「まぁそういう事のようですね。先ほども言いましたが当時の那珂川以北は常陸之國ではありましたが、國府/国衙の在った霞ヶ浦北西部の石岡を中心とした茨城県の中央部とは違って、下野之國栃木県の武将たちも入り乱れた、明確な所属の定まっていない未開の地と言ってよい山国でしたしね。

当時の那珂川以北は、以南の國府の管理下にある確固たる律令体制下の領地と違って、境界の定まっていないかなり曖昧なエリアだったようですからね・・」上野さんは私の閃めきを肯定しつつ、そう言って当時の常陸之國北部の実情について教えてくれた。

「ちゅうこんはアレけ、平安末期のこの辺はまだまだ付け入る余地がなんぼでも在った場所だった、ちゅうコンけ・・」久保田さんがそう言って、話に入って来た。

「ほのとおりですよ久保田さん。ほの中でもこの佐竹郷は那珂川以北の北部常陸にとっては、将に地政学的に要となり得る結節点でもあったわけですよ。

ほれにこの佐竹郷の北北西に数キロしか離れてない大里地区には、奥七郡を束ねる当時の常陸之國の郡衙も在ったようですからね、その大里地区に隣接する好立地でもあったわけです・・」上野さんは、そう付け加えた。

私はその話を聞いて、周囲から「智謀に富んだ」と言われた新羅三郎義光の事を、また思い出していた。

義光公の嫡子源義業の嫡男である源昌義が、この地政学上の重要な場所「佐竹郷」に拠点を構えたのは、祖父の義光公のアドバイスや指示があったのではないだろうかと、そんな風に考えてみたのだ。

「ひょっとすると源義光のアドバイスや指示があって、孫の昌義はこの佐竹郷を選び、この地に自らの拠点を構えた、って可能性もあり得るんですかね・・」私は閃いたばかりの仮説を、上野さんにそう問うてみた。

「その可能性もなくは無いですかね、ハイ・・」上野さんは短くそう応えた。

「因みに義光公と佐竹昌義との歳の差は、どの程度あったんでしたっけ?」私が確認の意味もあって尋ねた。

上野さんは手元のメモを見ながら

「そうですね、義光公と佐竹昌義とは37・8歳の歳の開きがあったようですね。ですからおっしゃるように、その可能性は十分あり得ますよ。

仮に佐竹昌義が、血気盛んな20歳であったとしてもその時義光公は57・8歳で、老練な武将だったでしょうしね。しかも義光公は82歳まで生きていた、と云う長命だった様ですから・・。

義光公も成人した昌義とは2・30年近くは接していたわけでしょうし、昌義は知略に富んだ祖父から自分の武将としての拠点を、常陸之國北部に確保・確立することの大切さを諭されていた可能性は、ありますね・・」

上野さんはそう言って義光公が孫の昌義に当時の佐竹郷に入部する事を、アドバイスや指示した可能性があったかもしれないという私の仮説を、すんなりと認めてくれた。

しかし、そうすると次の疑問が生じてきた。何故新羅三郎義光公は下野之國の武将たちが侵入して、不安定である種「混沌」とした当時の北茨城エリアに拘ったのだろうか?といった疑問が生じたのであった。

私がそのような疑問を抱き始めた時、突然周囲から時を告げると思われるサイレンが鳴り響いた。昼を知らせる防災無線なのだろうと思われた。

「どうやら、お昼に成ったみてぇだね・・」久保田さんはそう言って、我々の顔を見た。

それを受けて私は、上野さんに

「お昼の待ち合わせは午後1時でしたっけ?ここからだと待ち合わせの道の駅まで、移動時間はどの程度見とけばいいんですか?」と聞いてみた。

私達は13時に常陸大宮市の道の駅で、上野さんの学生時代の友人と待ち合わせをしていた、のであった。

「ざっと、4・50分といったとこですかね・・」上野さんが応えた。

「では、ぼちぼちですかね・・」私はそう言って、皆の顔を見た。

皆はそれを合図に車にと向かって行った。

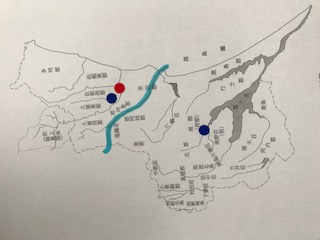

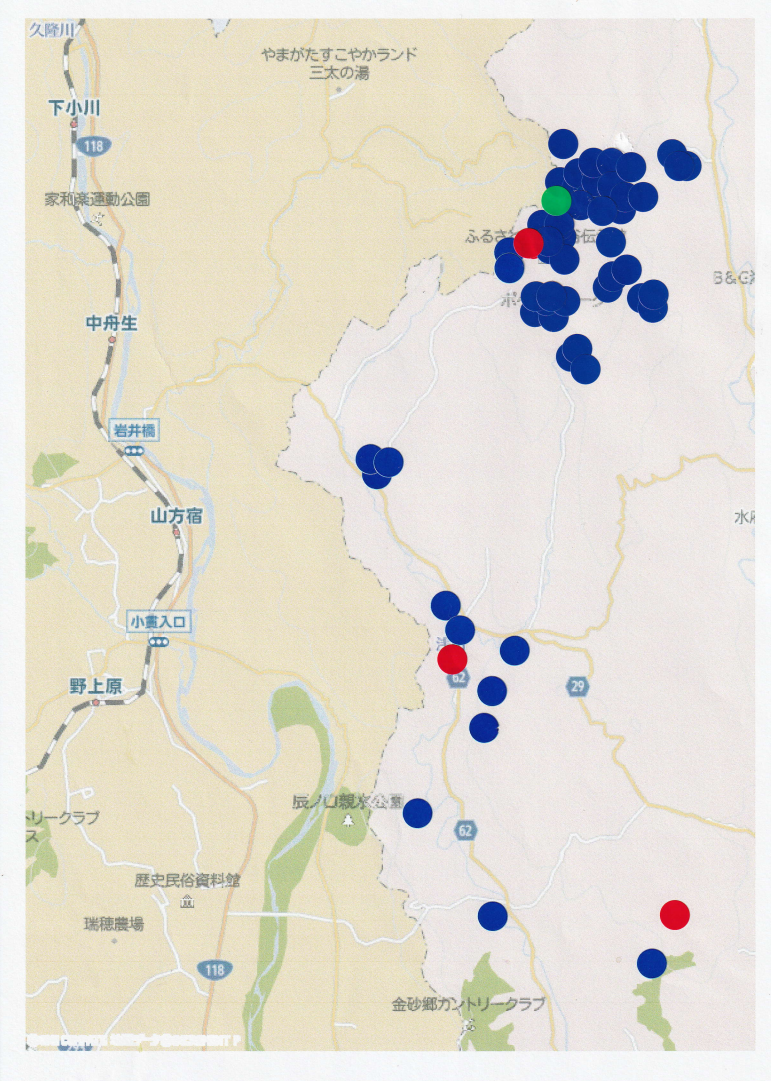

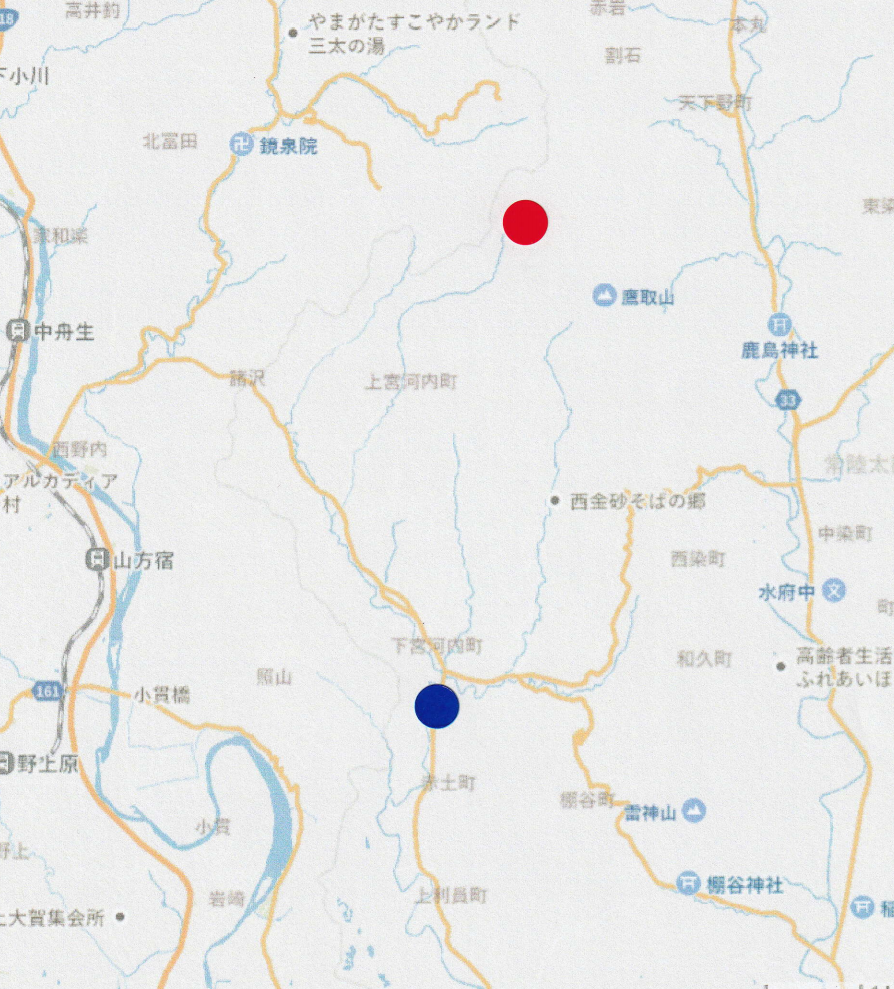

<古代の常陸之國>

上部の水色:那珂川

那珂川以北:奥七郡

青●上:郡衙の大里、同下:国衙の石岡

赤●:佐竹郷=馬坂城

私達は佐竹郷の「馬坂城址」を南下して、一路常陸大宮市に在る道の駅にと向かった。

上野さんの知人が待っている常陸大宮市の久慈川沿いに在るという道の駅を、私達は目指したのであった。

目的地までは30㎞もない距離であったので、渋滞を加味して3・40分見ていたのであったが、常陸大宮市に入ってからまだ時間にゆとりがあった。

トイレタイムも兼ねてロードサイドに大きな看板が見えた、大手のGMS(大型スーパー)に立ち寄る事にした。

築後20年以上は経ってると思われるそのGMSは、追加投資があまり成されていないようで、一時代前の大型スーパーそのままといった商業施設であった。

私はトイレから出た後、店内を散策しながらこれでは今日の主流であるショッピングモールには、太刀打ちできないであろうな、とそんな風に感じた。

そのまま私達は国道118号線を北上して道の駅を目指した。

車の中で私は、道の駅で私達を待っていてくれる上野さんの友人について、尋ねた。

「これからお会いする方は、どういったキャリアというか専門分野をお持ちの方に成るんですかね、上野さん・・」

「そうですね二人とも茨城のいわゆる郷土史家、と言ってよい方たちです。

一人は僕の学生時代の友人で私と同様今年古希を迎えるんですが、元県庁の役人で50過ぎてから『水戸藩の研究』を熱心にやってる奴でしてね、高萩って言うんですよ。

で最近は、っていうか60過ぎて定年退職してからは、徳川以前の佐竹氏に興味の対象が移って来たらしく、最近はもっぱら佐竹氏にのめり込んでるみたいですね、奴は・・」上野さんはそう言って高萩さんという友人について話してくれた。

「そしたらお友達は佐竹氏時代の常陸之國の、金山開発にもお詳しいんですかね・・」私は期待を込めてそう聞いた。

「だといいんですけどね・・。まぁ電話の口調だと満更でもないようでしたが・・」上野さんはそう言って、更に続けた。

「もうひと方は、高萩が茨城の佐竹氏を研究するグループに入って知り合った先輩らしいんですが、その人は佐竹時代や徳川時代も含めて茨城県の金山開発にはある程度詳しいみたいで、その研究や調査を20年以上取り組んでいる方のようです。ですから立花さんのご期待に応えられるのは、こちらの方かもしれません・・」

「そうですか、それはありがたいですね。お二人に合うのが楽しみです・・。上野さんどうもありがとうございます・・」私は大きな声でそう言って後部座席の上野さんに、お礼を言った。

移動しながらそのような話をしていると、前方に大きな川が見え始めた。

「あの川が久慈川ズラかね・・」久保田さんが私に尋ねてきた。私は早速カーナビを観て確認してから応えた。

「そうですね、どうやら目指す久慈川のようですね・・。このまま国道118号線を道なりに進めばよいみたいです。2・3㎞となってますから5・6分で着くんじゃないですか、道の駅・・」私がカーナビで見た情報を伝えると、

「了解‼」と久保田さんが短く反応した。

北部茨城の暴れ川「久慈川」

私達はそれから程なくして、久慈川に沿うように東西に横長の建物で、大きな駐車場を備えた、いかにも道の駅然とした場所に着いた。「道の駅常陸太宮」であった。

上野さんは駐車場に入ると、ケータイ電話で話し始めた。どうやら高萩さんと連絡を取っているようだった。到着を知らせ、待ち合わせ場所を確認しているようであった。

久保田さんはその建物の上流近くの、北側と思われるエリアの駐車場にと、車を停めた。

私達は車を降りると、上野さんを先頭にして後をついて行った。

道の駅に入って、地場産品を販売する売り場を通り抜けちょっとした溜り場というか、やや大きめの開放的な待ち合い場に着いた。

上野さんはレストランの入り口近くに居た二人連れを見ると、軽く手を挙げてスタスタと向かって行った。どうやら待ち合わせの相手のようだった。私達は上野さんに続いた。

上野さんは二人に軽く挨拶すると、今度は私達を彼らに紹介した。

お互いの軽い挨拶が済むと、目の前のレストランに入って行った。

そのレストランは細長くウナギの寝床の様であったが、右側が久慈川に沿う形で一面にガラス窓が嵌められており、ベランダも在って簡易なテーブルやベンチが置かれていて、久慈川を借景としてうまく活かしていた。全体的に開放的な印象を感じた。

ガラス越しに見える久慈川は滔々(とうとう)とゆったりと流れていたが、水量は豊富で大きな川であった。昼のピークを過ぎていたせいか、レストランは7割程度の利用状況で比較的すいていた。

私達は奥のガラス窓に向いた席に移った。時節柄広めのテーブルを選び、ソシアルディスタンスをしっかり確保した。

着席してから簡単な自己紹介を済ませて、すぐにオーダーを注文した。

このレストランの売りはどうやら鮎を中心とした川魚料理の様であった。鮎のいくつかの料理があり、ウナギ料理も揃っていた。

ほかには定番の丼物や山菜を使ったメニュー、お刺身類/てんぷらなども揃っていた。まぁ観光地にはよくあるメニュー構成だったのだが、中でも鮎料理のメニューが目についた。キット目の前の久慈川で、たくさんの鮎が採れるのだろうと私達は話した。

上野さんが茨城のメンバーに私達のことを一人一人ザックリと紹介した後、今度は高萩さんたちに自己紹介を促した。

高萩さんが口火を切った。

「私は上野君と同じ大学を卒業した後、県庁に勤めましてもっぱら教育委員会などで教育行政や『県史編纂』に関係する仕事に携わってきました。

多忙な40代を過ぎて、子供の成長もある程度見届けてから、自分の時間が採れるようになりまして、学生時代に興味のあった水戸徳川家に関する学習をもう一度やり直しましてね。まぁ50過ぎてから、もう一度学生時代に戻った感じで勉強し直したわけです・・」高萩さんはそう言って話し始めた。

「初めは幕末の水戸藩に興味や関心があったものですから、当時の水戸藩主徳川斉昭から入ったのですが、その内水戸黄門の光圀公に深入りしましてね・・。

というのもご存知なように、斉昭公も学んだ水戸学と呼ばれる尊王思想の礎を築いたのは、二代藩主の徳川光圀公でしたからね・・」高萩さんは続けた。

「『大日本史』の編纂がきっかけでしたかね、水戸黄門が徳川御三家であるにも拘らず尊王思想を持つように成ったのは・・」私が確認するようにそう言うと、高萩さんは軽く肯きながら話を続けた。

「おっしゃる通りですね、光圀公は『大日本史』の編纂を自ら志した当初は、日本という国について体系的に自ら学習したい、とでも思ったんだと想いますが、やがてそれを水戸藩の共通知識として普及させ、浸透させて藩全体に共有させたいと思ったのかもしれないと、そんな風に私も考えるようになりましてね・・。

まぁそんなこともあって光圀公の事をいろいろと、調べるように成ったんです」高萩さんは自分と徳川光圀との関係をそのように語った。

「その後、佐竹氏についてもご興味を持たれたとか・・」私は上野さんをチラっと見ながら、そう高萩さんに尋ねた。

「そうですね、皆さんご存知かもしれませんが、光圀公は二代目の藩主として廃仏毀釈の様な事を始めたり、幾つかの宗教改革や佐竹時代の統治の仕方を大きく替える政治を断行しましてね。明治維新まで続く水戸藩の基本的な枠組みを創ったようですね・・」彼はそう応えた。

「四百年続いた佐竹氏の常陸之國の宗教政策や社会政策を大きく転換させて、佐竹色を一掃させたわけですね水戸光圀は・・」私が言った。

「おっしゃるとおりです。よくご存じですね・・」高萩さんは嬉しそうに、笑顔で私にそう言った。

「えぇ実は私達、今朝ひたちなか市の武田館跡を見てきましてね、水戸光圀が既存の神社などに対して神社名を変えさせたり、ご神体や本殿などを替えさせたり、建て替えさせた事を知ったもんですから・・」私がそう応えた。

「湫(ぬま)尾神社ですか、たしかにその通りですね・・」高萩さんが言った。

「アはい、そうです。それに金上城址の神社も確か・・」私が続いた。

「そうでしたか、皆さんとは話が早くて楽ですわ・・」高萩さんはニヤリとしながら友人である上野さんを見て、改めて語り始めた。

「実は私今回の話を上野君から聞いて、とても楽しみにしていたんですよ・・」と、嬉しそうに言って、更に話を続けた。

「というのもですね上野君から皆さんは、常陸之國の金山開発や佐竹氏の先祖でもある、新羅三郎義光に関わることを調べに茨城まで来られる、と伺っていたものですから・・。しかもそれに黒川衆の事までどうやら絡んでくという事で・・」高萩さんはそう言って上野さんをチラリと見た。上野さんが穏やかな顔で小さく肯いた。

「皆さんはご存知かどうか判りませんが、水戸藩で活躍した利水家で『永田茂衛門』という黒川衆がいたんですが、ご存知ですか?江戸時代初期の人物ですが・・」高萩さんはそう言って、私達の顔を見廻した。

「あはい、多少は存じてます。武田信玄に仕えた黒川衆の幹部クラスの人物で、武田家が滅びた後は家康に仕え、更にその後こちらの初代藩主徳川頼房に仕えた甲州金山(かなやま)衆の一人でしたよね・・」私はそう言いながら、藤木さんの顔を見て確認した。

藤木さんは肯いてから、

「永田茂衛門のことは地元甲州市でも知られた存在です。かつて塩山市だった頃『甲斐黒川金山』という遺跡発掘に関わる調査研究書でも、彼の事を取り上げてましたね・・」と言って、地元塩山でも知られた歴史上の人物であることを話した。

「永田茂衛門と嫡男の勘衛門はこの久慈川や、南方を並行して流れる那珂川の利水事業に携わって、久慈川流域や那珂川流域の治水灌漑に多大な功績を残した人物でしてね。流域の農民たちからは神様の様に慕われ、尊敬された人物だったんですよ・・。

皆さんがその永田茂衛門家のルーツである『黒川衆や金山(かなやま)衆』についても調べられているという事で・・。私達も楽しみにして心待ちにしていたんです。ね、小和田さん・・」高萩さんはそう言って、もう一人の仲間に振り向いた。

傍らで小和田さんという人もニコニコ肯いた。

「では、小和田さん自己紹介を・・」上野さんが、高萩さんの話を受けて小和田さんに、そう促した。

「了解です。私は常陸太田に住んでる小和田と言いますが、長らく日立市の金属関係の会社に勤めてましてね、その頃から常陸之國でかつて金山開発が盛んに行われていた事を知りまして、関心は持ってはいたんですよ。

で、今から20年近く前に成りますが、定年退職が目の前にちらつき始めた頃から、休みの日などにその金山開発についていろいろ調べるようになりましてね。

それで退職して時間がたっぷり出来た頃から、かつての同僚や先輩達と金鉱山を探検するサークルを作って、いろいろ現地調査なんかをして来たんですよ、ここ14・5年ほどの事ですが・・。

で、その際に先ほどの永田茂衛門一族のことも知りまして、黒川衆や金山衆の事も知るようになったんです。

もちろん私も久慈川の『辰ノ口江堰』の事は学校で習ったりはしてましたが、彼が水戸徳川家の金山開発の先駆者だった事は、この道に入ってから改めて知ったところです。

高萩君が言うように、皆さんが黒川衆や甲州金山衆にお詳しい方々、と聞いたものですから今日はとても楽しみにしていました・・。どうかいろいろ黒川衆の事を教えてください・・」小和田さんはそうやって自己紹介を済ませて、私達に向かって頭を下げた。

「いや、こちらこそ宜しくお願いします・・」私達はそう言いながら、それに応じるように一緒に頭を下げた。

久慈川「辰ノ口江堰」

レストランのスタッフが私達の注文した食事を運んできたので、しばらくは話は控えて食べる事に専念した。

一息ついたところで、高萩さんが私達に聞いてきた。

「この後は幾つかの金沙神社を訪ねれば良いんですよね。それから今日の宿の袋田温泉に向かうという事で、それで宜しいんですね?」高萩さんが私達にそう確認してきたので、私は皆の顔を見ながら、

「それで問題ないですよね・・」と言った、皆も頷いて同意した。

「ついでにというか、袋田の滝をご覧になりますか?」と高萩さんが聞いてきた。

「確か冬の寒い時に、滝の水が氷で真っ白くなるので有名な滝ですよね・・。 今は暑い夏で冬じゃありませんが、見応えはありますか?」私がそう尋ねると、高萩さんは、

「それはもう、絶対見ておくべきですよ!かなりのもんです・・。もちろん今まで一度も行ってなければ、ですけどね・・」そう言って袋田の滝に寄ることを私達に強く勧めた。

「ホレじゃぁ行かんわけには、いかんじゃん立花さん!」久保田さんがニコニコしながらそう言った。私が皆の顔を見ると、やはり肯いたので、

「じゃぁそういう事で、宜しくお願いします・・。因みに今夜の泊まるホテルとは近いんですか?その滝は・・」私が確認の意味でそう言うと、小和田さんがニコリとして

「『袋田の滝』の前庭みたいなもんですよ、袋田の温泉街は・・」と言った。

「じゃぁ、何も心配ないですね・・」私がそう言うと、高萩さんが、

「ただちょっと考えなくちゃならないのは、営業時間が18時までなんですよ・・」と言って時間的な制約がある事を教えてくれた。

「という事は何時までに入場すれば良いんですか?」

「まぁ5時過ぎでしょうね、30分近くは掛かるでしょうから・・」私の問いに高萩さんがそう教えてくれた。

「それって結構掛かるというか、見応えがあるってことなんですね?」私がそう言うと二人とも大きく肯いた。

「了解です、その辺のスケジュールはお二人に任せますよ、どうです?」私は山梨のメンバーの顔を見ながらそう確認した。皆、肯いた。

「判りました。では、そのように・・。それから金沙神社に行く途中というか、この道の駅のすぐ近くなんですが、先ほどの永田茂衛門父子の事績でもある『辰ノ口江堰』が在るのですが、そこにも寄ってみませんか・・」と高萩さんが提案した。

「途中なんでしょ?だったら問題ないでしょ。どうですか・・」私はもう一度山梨のメンバーの顔を見て確認をした。皆、異存はないようで大きく肯いた。

「ところで高萩君、君がこの道の駅を待ち合わせ場所に選んだのは、その永田茂衛門父子の造った『辰の口堰』とも関係しているから、って言ってなかったかい?」上野さんが茨城の二人を見てそう言った。高萩さんはニヤリとして、

「よく覚えてたね、そうだよ・・。実はこの道の駅は将に永田茂衛門父子の治水灌漑の賜物と言ってもよい場所でね」そう言ってガラス窓に向かって、

「この久慈川の上流2・3㎞の間に『岩崎堰』『小貫堰』『舟生堰』と、三か所の堰堤を永田茂衛門父子が造って、更に下方の『辰ノ口堰』も造ったのさ。

そうやって暴れ川である久慈川をコントロールして水利整備を成し遂げ、河川流域の農民の生活を守ったんだから、大したもんだよ・・」と高萩さんは私達に、黒川衆の幹部であった永田茂衛門父子の水利事業を詳しく話してくれた。

「ほう、そうなんですか・・それはそれは・・。因みにそれによってもたらされた恩恵というのは・・」私がそう呟くと、小和田さんが、

「1万石以上の恩恵がもたらされていたようです・・」と教えてくれた。

「当時の水戸藩がたしか30数万石の石高だった、ですかね・・」私が曖昧な記憶を基にそう言うと高萩さんが、

「水戸藩の35万石は江戸時代中期の事でして、永田茂衛門父子が活躍した江戸時代初頭は28万石前後と言われています」と、明快に答えた。

「そうですか、という事は藩の財政基盤の3・4%程度の影響力があったんですね。結構おっきいですね・・」私は感心してそう言った。

「いやいや先ほどの4つの堰提だけでも1万石を超えてますが、そのほかに治水灌漑として南側を流れる那珂川沿いでもやりましたし、中小の河川の整備やため池の造営等、水戸藩北部で実際に恩恵を受けたのはその3・4倍はあったんじゃないんでしょうか・・」小和田さんが控えめにそう補足した。

「ほぅそれは大っきいですね、そしたら1割くらいですか・・。

それとやっぱり干ばつなんかも結構あったんですかこちらでは・・」私はため池の造営の話を聞いて、そう想った。二人は肯いた。

「ほんじゃぁ、永田茂衛門親子は北茨城の人達にとっちゃぁ弘法大師みてぇなモンだったダね。農民から尊敬されたり神様みてぇに思われたのも無理もねぇコンだ・・」久保田さんがしみじみと、そう言った。

しばらく永田茂衛門父子の事績や功績を聞いて、私達は北茨城と甲州金山衆との少なからぬ縁しを、さらに実感することとなった。

一段落して落ち着いたところで、これからのざっとしたスケジュールをもう一度確認して、私達は道の駅を出立することにした。

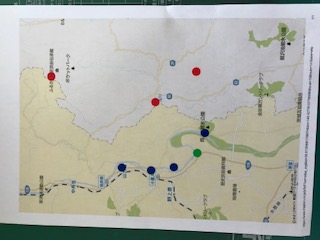

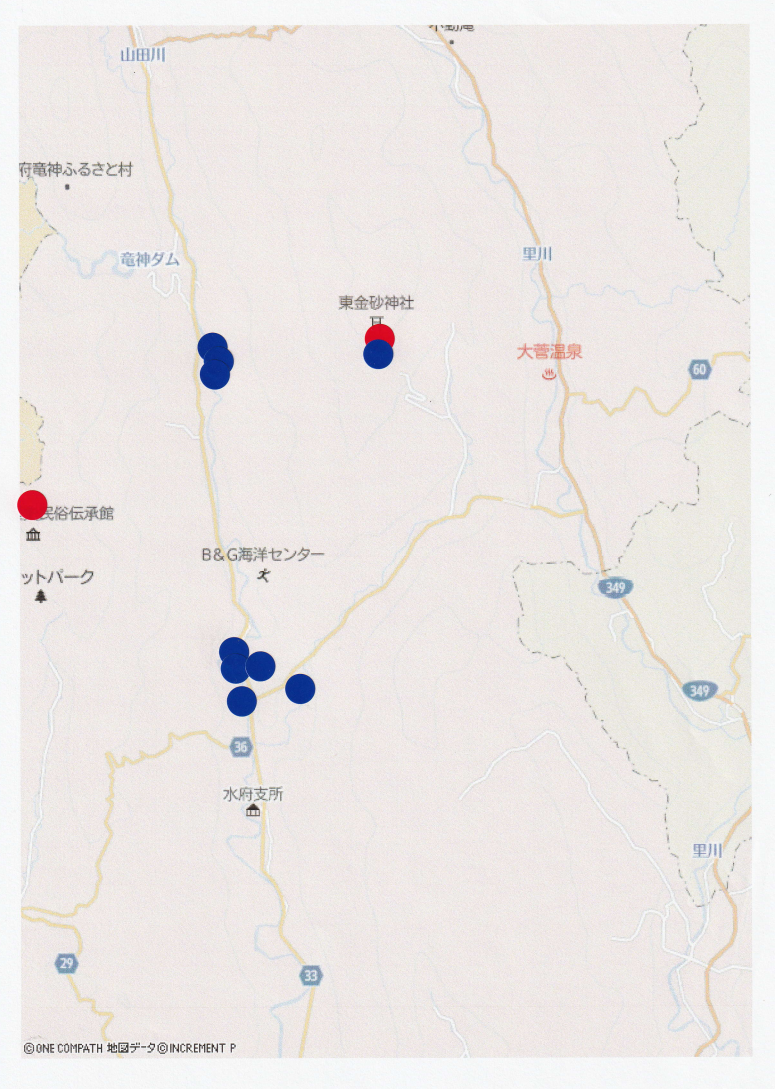

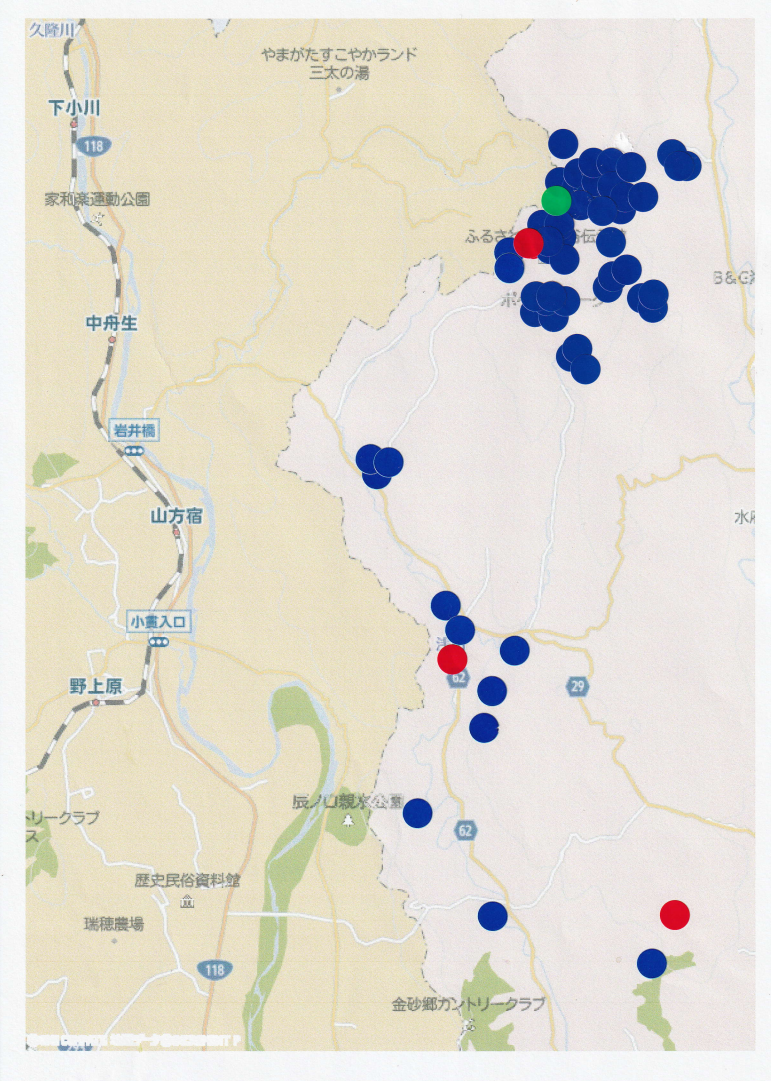

久慈川中流の堰提&金沙神社

青●;上から「舟生堰」「小貫堰」「岩崎堰」「辰ノ口堰」

緑●:道の駅常陸大宮

赤●:上から「西金沙神社」「金沙本宮神社」「金沙山神社」

『永田家文書』抜粋 ―甲州黒川者之由来之覚―

:『山方町史』1976年発刊(171ページ)

一、信玄家来にて先祖の者ども遠州の境に罷りあり

榛原領五百貫文所領仕り候、ならびに黒川金山免許いたされ候。

最初飯富兵部組にて相勤めその後山崎三郎兵衛組に罷りなる、

この百人組下の金穿千軒のものどもを召し連れ戦場の働き数度仕り候

則ち感状朱印 数通所持候事罷り有り。

註:現代語訳は著者牛歩

上記『永田家文書』は同町史によると、永田茂衛門の嫡流に伝わる古文書で、永田家の出自/由来を書き記した文書、という事である。

かつて武田信玄の配下として武田24将の一人である飯富兵部らに仕え、南アルプスの静岡県との境界域で金山開発を行っていたという事であり、今川家や徳川家との合戦時には自身の配下である黒川千軒衆を引き連れ戦った、という事である。

その貢献の多さにより数度にわたり感謝状をもらった、とこの『文書』には書かれている。

私達は道の駅を出て、いったん久慈川に沿うように南下して国道118号を、元来た道にと戻った。

数分すると、国道を左折する道路との交差点に来た。上大賀というエリアらしい。

先を行く高萩さん達の車に従って、私達もそのまま左折し「グリーンふるさとライン」という名の道路をついて行った。

まもなく久慈川に架かる橋を過ぎると対岸の橋のたもとに在る、遊歩道やサイクリングロード向けと思われるスペースに、高萩さんの先導車がハザードランプを点滅したまま入って止まった。

私達もそれに倣い、高萩さん達の車に並んで、車止めのスペースに停車した。

彼らが車を降りたので私達も続いて降りた。

高萩さん達はサイクリングロードの車止め近くで、私達を待っていたのである。

「先ほど話した『辰の口堰』はこの上流1㎞チョと北に在るんですが、まぁそこまでは行かなくても判ると思うんですが・・」高萩さんはそう言って、久慈川の右岸に広がる宏大な稲田を指して言った。

「この大規模な水田は永田茂衛門父子が江戸時代初期に開設した、『辰の口堰』が出来たおかげで水害から逃れることが出来、かつ旱魃にも耐えることが出来た田んぼなんです・・」高萩さんは上流域だけではなく、道路を挟んだ下流域にも広がる宏大な水田をグルッと指さしてそう言った。

私達はその宏大な水田を見て「辰の口堰」の影響の大きさを実感することが出来た。

「たいしたもんジャン⁉」久保田さんが目の前に広がる水田を見ながら、感嘆するようにそう言った。私もまた同じ思いであった。

そして黒川衆の一族である「永田茂衛門父子」の功績を、目の当たりにして何故かは判らないが、ほんの少し誇らしい気持ちになった。

「永田茂衛門父子はこのような堰をこの久慈川で4・5か所も造ったり、向こうの那珂川でも何ヶ所か造ったんでしたよね・・」私は西南の方向を指さしながらそう言って、高萩さん達に確認した。二人とも大きく肯いた。

「確かにこれはすごいですね・・。永田父子の功績は藩の財政の一割近くに影響を与えた、と言われてましたか・・」私はそう言って小和田さんを見た。彼は肯いた。傍らの高萩さんが、

「その功績に報いるように徳川光圀公は、彼らに麻裃の着用を許したという事です。その光圀公の思いはのちの藩主達にまで達し、何人もの藩主の『辰の口堰視察』をももたらしたと、そう言われてるんです・・」と言って、水戸藩の財政や経営にとって永田茂衛門父子の功績が如何に大きかったかを話してくれた。

「そうですか、それは私達甲州出身者にとっては嬉しい話です・・」藤木さんが私達の気持ちを代表してそう言った。

「今回私達は黒川衆のご先祖についてのヒントを得るために、この常陸之國を訪ねて来たんですが、これじゃぁ逆ですね。アハハ・・」私はそう言って、当初の思惑とは違う結果に成っていると言いながらも、嬉しい気持ちであった。

「ほんとジャンね、祖先だけじゃなくって末裔の方も常陸之國に関係してたなんてね・・」久保田さんも続いた。

「そうでしたね・・。これから行く金沙神社や八溝山の金山開発に、何か黒川衆に繋がるヒントが得られるといいですね・・。ではボチボチ『金沙山神社』に向かうとしますか・・」高萩さんがそう言って私達にエールを送りつつ、次の目的地への出立を促した。

私達はその話を区切りに、それぞれの車に戻って次の目的地である「金沙山神社」にと向かう事にした。

「金沙山神社」には今来た道の「グリーンふるさとライン」をそのまま直進して山を越え県道62号線に突き当たってから、右折して南に下った。途中の交差点を62号線に沿うように左折して「千寿町」というエリアに着いた。

そこから県道を外れて左折して山に向かう形で北上して行った。私達は先導車の後をついて行っただけなのだが、細い生活道路を山に向かって坂を登って行くようであった。

対向車が来たら道路の横で退避しなければならないような山間の道を登って行くと、坂を登り切った場所に鳥居が見えた。どうやら目指す「金沙山神社」に到着したようだ。

私達は高萩さん達の停めた鳥居近くの空き地に、並んで車を停めた。

「ここが金沙山神社です」高萩さんは私達に向かってそう言うと、小和田さんと率先して境内を登って行き拝殿と思われるやや大きめの社まで私達を案内してくれた。

「この神社は確かに『金沙山神社』というにふさわしい神社ですね。ホントの山の中ですもんね・・」私が針葉樹に囲まれた周辺を見渡しながらそう言うと、高萩さん達は笑いながら肯いて、

「伝承によると、太平洋近くに降り立った金沙神社の神様が、はるか彼方にたなびくこの山を見つけて、この山に鎮座しようとして真っ直ぐ向かってきたんだそうです。

それでこの神社は別名『元(はじめ)金沙神社』とも言うんですよ。金沙神社の中で一番初めに神様が向かった神社という事で・・。

キット太古から太平洋岸から見ても目に付くくらいに目立つ高い山だった、という事なんでしょうね・・」そう言って、この神社にまつわる伝承を話してくれた。

「へぇそうなんですか、太平洋の沿岸から観ても此処って判るんですねぇ・・。

ところでこの神社の御祭神は『大巳貴命』で良かったんですか?」私が二人に確認すると、小和田さんが

「はぃ、おっしゃる通りです。次に行く『金沙本宮神社』や『西金沙神社』も、この辺りの金沙神社はすべて大巳貴命が御祭神に成ってますね・・」とメモを見ながら話してくれた。

私達はしばらく拝殿前でその様な話をした後で、拝殿裏手に在る急角度の本殿に続く長い石段を登って行った。

息を切らしながら登り切って本殿に正礼で挨拶を済ませ、遠くの太平洋を確認してから手すりの無い急な石段を慎重に戻って、降りた。

そのまま車に乗り込んで次の目的地である「金沙本宮神社」にと向かって、山を南の方面に下って先ほどの道を戻って行った。途中、千寿町の中心部に降り立つ前に左手にチョロチョロと山の水が流れる小さな川が目についた。

登りの時は気にもしてなかったのであるが、下りの今になってその小さな川の存在が気になった。

数分で信号機のある県道62号線に着いた。どうやら先ほど久慈川からやって来た道路に無事に戻って来たようだ。

そこからはさっき来た道を戻る事に成った。

県道62号を北進して行くと、道路標識や道路案内に「西金砂神社」という文字が目につくようになった。左右を山に囲まれた水田/稲田地帯を10分近く北上すると駐在所の近くで、高萩さん達がウィンカーを出し左折し始めた。

携帯電話で連絡を取り合っていた上野さんが、

「そろそろ目的地だそうです」と言った。目指す「金沙本宮神社」のようだ。

この場所は先ほどの千寿町の「金沙山神社」とは打って変わって、全くの平地で小ぶりの鎮守の森の中に在る神社であった。神社の周辺は田んぼや畑が迫っていた。

私達は鳥居に続く参道の入り口近くの、ちょっとしたスペースに駐車した高萩さん達の車の横に、並ぶように車を停めて、降りた。

「さっきとはエライ場所が違うジャンけ・・」久保田さんが誰に言うともなくそう言った。全くその通りであった。

「言い伝えによると、先ほど寄った千寿町の『金沙山神社』に間違って辿り着いた神様が、早々に山を下りて本来向かうべき場所と定めたこの場所に、やっと辿り着いたという事です。そして本来辿り着くべき場所が、実はこの場所だったという事に成ったんだそうです」と、高萩さんは小和田さんに確認しながら、そう言った。どうやら小和田さんの受け売りのようだった。

「へぇ~そうなんですか、なんだかややこしい話ですね・・。神様も道に迷ったりするんですかねぇ・・」私はやや茶化すようにそう言った。

「ところがですね、ここにも神様はそんなには長居をしなかったようでしてね・・」高萩さんがニヤニヤしながらそう言って小和田さんを見た。小和田さんは、

「千寿町の『金沙山神社』からは早々に下って来たらしいんですが、この『金沙本宮』にはしばらくは居たらしいんです。それで『本宮』を名乗ったという事のようです。ひとまずは、ですがね・・。でもやはり一年も経たないで神様は、もう一度お引越しなされたという事です。

そのお引越し先がこのあと向かう事に成る、向こっ側に見えるお山の上にある『西金沙神社』であった、という事です」神社背後の右北側に迫る高い山々が連なる方角を指しながら、そう話してくれた。

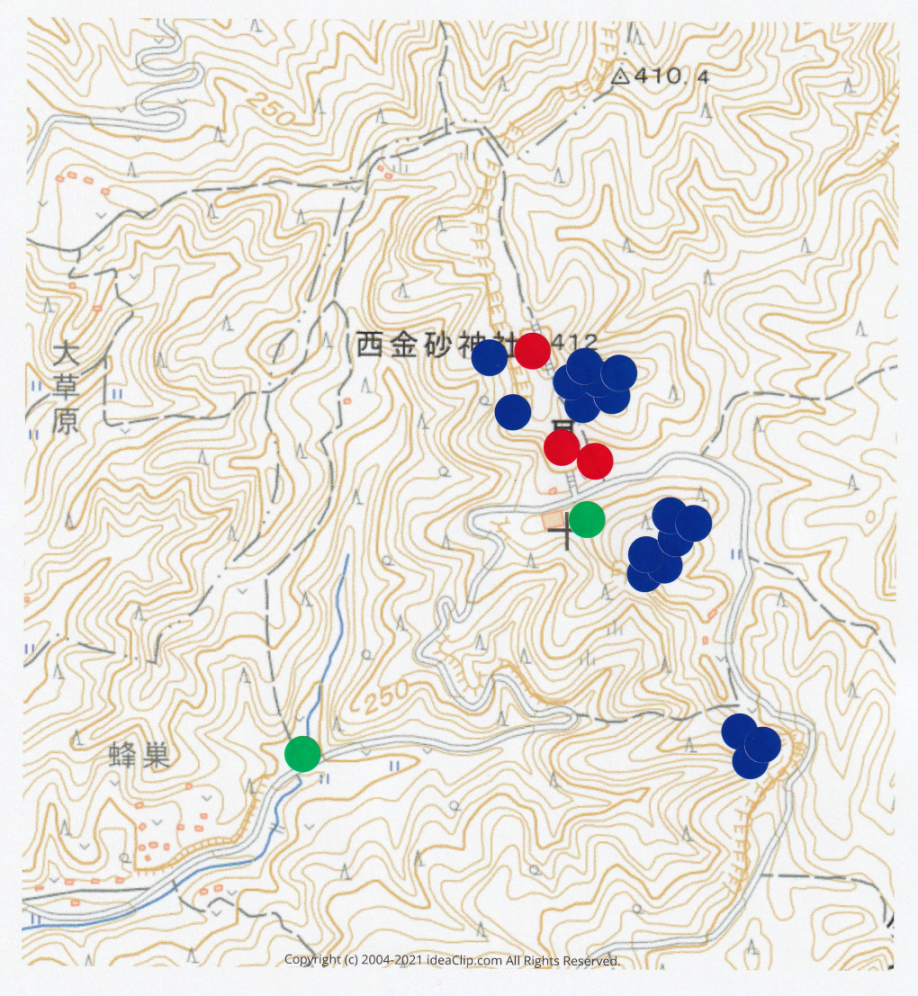

青●:金沙本宮神社 赤●:西金沙神社

「金沙の神様はずいぶんとお引越しがお好きな神様のようですね・・。でもそれで千寿の神社が『元(はじめ)金沙神社』と言って、こちらが『金沙本宮神社』にと名前も変わって来たんですね。一応それなりに名前の由来には筋が通ってはいるわけですね・・」私はやはりニヤリとしながらそう言った。

「まぁそういう事のようですね、太平洋の常陸の浜にやって来た神様が、紫雲たなびく千寿町の『金沙山神社』に一番元(はじめ)到着したから、『元(はじめ)金沙神社』と言ったけど、到着してからよく見たらどうやらこの場所ではなかった。と考えを改めて千寿の山を下って、こちらの金砂郷に移って『金沙本宮』を名乗った、という事のようです」小和田さんがそう話してくれた。

「だけんがあれじゃんね・・。さっきの『金沙山神社』にしてもここの『金沙本宮神社』にしても『金沙』と言っても砂金も金も採れそうもないじゃんね、看板に偽りアリずらかね・・」と久保田さんが言った。

それを聞いて私もそういえばそうだよな・・、と思った。と同時に先ほど山の神社を下った時に目についた、山の水がチョロチョロ流れていた小さな川の事を思い出した。

「そういえばさっきの『金沙山神社』の近くには山から流れる水がチョロチョロしていた小さな川がありましたが、あそこで多少なりとも砂金が採れたりしたんですかね・・。でもこっちには川らしいものは、特に見当たらないようですが・・」私がそう言うと、小和田さんが反応した。

「そうですね・・。先ほどの『金沙山神社』の境内には、かつて『千手観音』と言って『十一面観音』が御本尊として祭られていたお寺があったという事ですから、砂金も採れたのかもしれませんね・・」と、貴重な情報を教えてくれた。

「へぇ~、そうなんですか『十一面観音』がね・・。本地垂迹では十一面観音は金山彦の化身、という事に成ってましたよね。

たしか黒川金山でもそうでしたよね、十一面観音がご本尊でしたよね・・、藤木さん」私はそう言って、藤木さんに確認した。

藤木さんは肯きながら、

「そうですね、黒川金山の黒川千軒に在った『金鶏寺』のご本尊は十一面観音でしたね・・」と私の記憶を肯定した。

「それとですね立花さん、実はこの神社の後ろにはちょっとした川が流れているんですよ、浅川というんですけど。こちらです・・」小和田さんはそう言うと率先して本殿の後ろ側に向かい、私達を本殿の裏手にと誘った。

そこにはウッソウとした鎮守の森に囲まれて、ちょっとした規模の川が左右にゆったりと流れていた。その浅川は殆ど高低差を感じさせない流れで、ちょうど本殿の裏手辺りで流れが止まり小さな水の溜り場に成っているような場所であった。湾曲になった浅川の流れがそこで滞留していたのかもしれない。

「・・私はまだ確認してませんが、この浅川のあの水が溜っている辺りで川金が採れたのかもしれませんね・・」小和田さんがそう言って解説してくれた。

「なるほどね・・、その可能性もなくはないですか・・。しかもここでは一応『本宮』と呼ばれる程度の量の川金が採れたンでしょうかね・・。少なくてもすぐに山を下りてしまった千寿の『金沙山神社』よりは沢山の川金が・・」私はそう言って、神社裏手の浅川の水の溜り場をしばらく見ていた。

「それから数か月でここの川金も枯渇して、この川筋を上流に辿って行って山金の在りかを見つけた、ってことですか・・。それが先ほど言われた神様のお引越しで、その引っ越し先が『西金沙神社』だったんじゃないか、という事なんですかね・・」私が想像力を駆使して、その思い付きを口にした。

「そうですね、その可能性はあるかもしれないと、私も思っています」小和田さんは私にそう言って、更に話を続けた。

「と言うのはですね、この川筋をどんどん溯って行くと『西金沙神社』の中腹というか山麓の、やはり大きな水溜りというか沼に辿り着くんですよ。その沼はちょうど『西金沙神社』の奥宮が鎮座している山頂の崖下に当たる場所でしてね・・。

その西金沙神社奥宮の崖下辺りまではおよそ5・6㎞の距離を溯る事に成りますから、西金沙神社に辿り着くまではそれなりの月日を要したと思いますよ。途中、川筋はいくつかの支流に枝分かれしていますし・・」

「ホウそうなんですか・・」私はそう言いながら、かつて訪れた越後之國糸魚川市の能生川の「金堀場」の事を思い出した。

「実はですね、同じようなことが糸魚川市能生川の『槙(まき)金山神社』でもあったんですよ。今の話を聞いて私は、そのことを思い出しました」私がそう言うと、

「それって確か、2・3年前に立花さんがまとめた『甲斐之國、越後之國』に書かれてたやつでしたかね・・」藤木さんがそう言って想い出してくれた。私は藤木さんが覚えてくれたことが嬉しくて、

「ありがとうございます、そうなんですよ。あの時の報告書にも書いてたと思いますが、糸魚川市の能生地区を流れる能生川の中流に『槙金山神社』という金山比古を祀る神社が在りましてね。

その神社が祀られるきっかけになったのが、神社の前を流れる能生川で良質の砂金が採れたとされる『金堀場』の存在でしてね・・、その事を思い出したんですよ」私が言った。

「確か立花さん、『槙金山神社』の神社本殿の石組みがエライ綺麗だったって、写真載っけてべた褒めしてたジャンね・・」久保田さんも思い出したようだ。私は肯いて、

「その金堀場はかなり日本海に寄った場所で、海まで5・6㎞程の所に在るんですけど、その能生川を20㎞近くずっと溯って行った北アルプスの妙高山系の一画に、『金山』と『裏金山』という二つの『かなやま』が在るんですよ。

その二つの金山では金山採掘が行われていたと私は思ってるんですが、その時の構図にこの『金沙本宮神社』と『西金沙神社』の関係が似てるな、とそう想ったんです・・」私はそう言って小和田さんが教えてくれた西金沙神社の方角を観た。

「ほぅ、そんなことがあったんですか・・。因みにいつ頃の創建なんですか?その糸魚川の神社は・・」小和田さんが聞いてきた。

「そうですね、伝承では鎌倉時代と言われているようですね・・。はっきりした記録があるわけではないんで断定はできませんが、私は鎌倉時代の初めだとそう思ってます。越後之國の初代守護であった安田義定の嫡男安田義資(よしすけ)の時代に、金山衆によって創建された神社の様ですから・・」私がそう言うと、高萩さんが、

「なるほど甲斐源氏と頼朝の時代ですね・・。という事はここ常陸では佐竹氏の常陸源氏と頼朝が争った『金砂合戦の時代』でもあるわけですね・・」と言って、更に

「実はさっきから話題に上ってる『西金沙神社』は、まさにその『金砂合戦』の舞台だった場所でもあるんですよ。ちょうどこの川を溯った辺りの山になるんです、その古戦場は・・」と続けた。

「ほぅそうなんですか、それは楽しみですね。今回お二人に教えてもらって『元(はじめ)金沙神社』の『千寿金沙山神社』と、こちらの『金沙本宮神社』の関係が何んとなく見えてきた気がしますが、これから行く『西金沙神社』はあの有名な『金砂合戦』の舞台でもあったわけですね・・。面白くなってきましたね、これは・・」私が嬉しそうにそう言うと、久保田さんが、

「何だかほの三つの神社の関係はまるで『金沙神社ロード』とでも言うような感じジャンね・・」と言った。

「確かに・・。『金沙神社ロード』というか『金沙神社街道』というか・・。いずれにしても砂金や川金/山金を求めて、千寿町から始まった砂金採取の旅がこうやって金砂郷の金沙神社伝いに点々と繋がっていることが、よく判りました。この三つの神社の関係がそれぞれにあって、最後は『西金沙神社』に到達するんですね・・」と、私は自分自身に言い聞かせるように、そう言った。

「すごろくの『上り』、ずらかね西金沙神社は・・」久保田さんがニコニコしながら、そう言った。

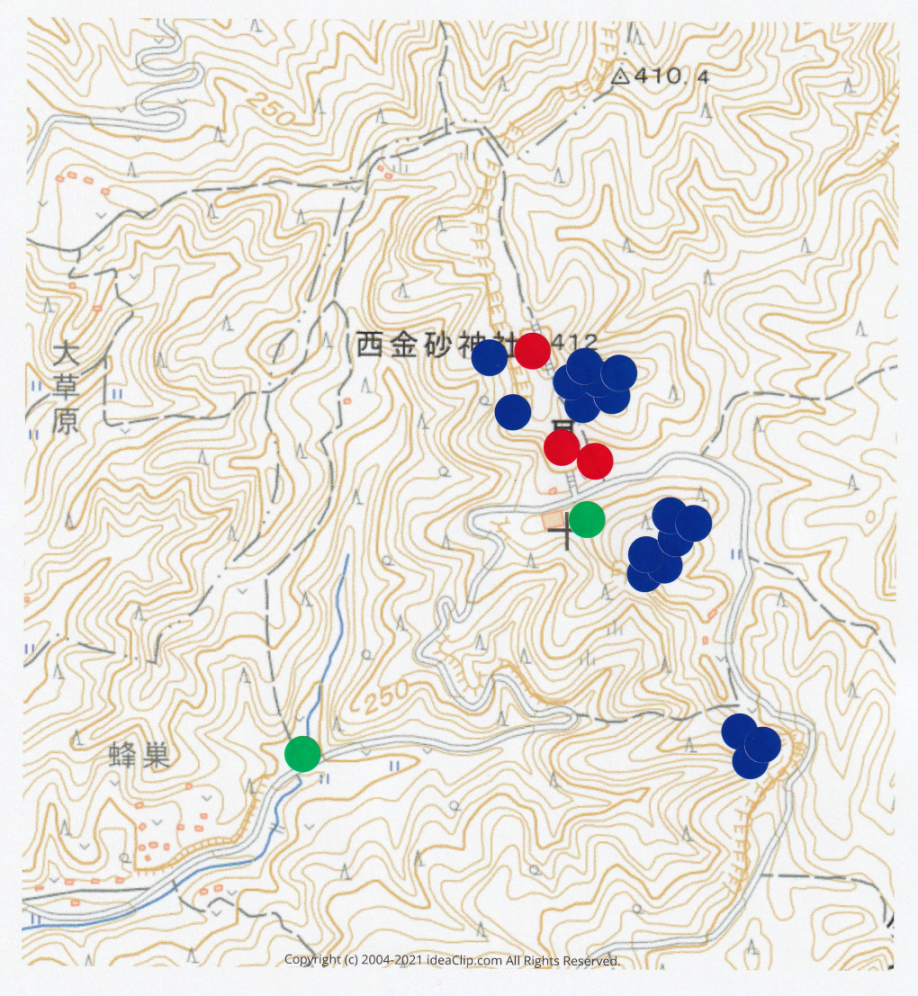

西金沙神社奥宮の絶壁下には砂金の採れた沼が在る、という

【 金砂郷の金鉱山跡地分布図 】

赤丸●:上から西金沙神社、金沙本宮神社、金砂山神社

青丸●:金鉱跡地 緑丸●:「金堀場」

*金鉱の跡地は『常陸佐竹氏金山跡時空探索考』記載情報を基に著者が作成

上記分布図でも明らかなように、下の千寿「金沙山神社」周辺には金鉱跡がほとんど確認できない。真ん中の「金沙本宮神社」の浅川とその支流周辺には10ヶ所近くの金鉱跡が確認でき、それなりに砂金や金片などが採取できたようだ。そして上の「西金沙神社」周辺には40ヶ所近くの金鉱跡が確認できる、という。

これを見ても明らかなように「西金沙神社」周辺は、金鉱の跡地が随所で確認することが出来「金山(かなやま)」そのものだという事が出来る。そして、この山が「金砂山」と言われた所以(ゆえん)もこのように金山であったからである、と推測する事も出来る。

「金鉱の跡地」に関しては「佐竹氏金山跡研究会」発行の『常陸佐竹氏金山跡時空探索考』記載の情報を基に作成したものであるが、同研究会の力作である。私はこのような地域に根差した郷土史研究家達の残してくれた情報や著作に大いに助けられている。この場を借りて感謝を申し上げる。

「このような貴重な資料をお創りいただき、ありがとうございました。今後もご健闘ご活躍を祈念しております・・」

牛歩

その後私達は「金沙本宮神社」を後にして、真っ直ぐ「西金沙神社」にと向かう事にした。今来た道を戻り派出所のT字路で県道62号線を、今度は左折した。

金沙郵便局の交差点を更に左折すると、県道は29号線にと替わった。

そのまま道なりにしばらく進むと「金砂の湯」という温浴施設の見える交差点から、県道を右にそれて山に向かう道を登って行った。

私達は前を行く高萩さん達の後をついて行っただけであったが、カーナビの案内もその通りだったので、全くの新しい道であったが心配することなく「西金沙神社」にと向かうことが出来た。

しばらくして民家が途絶え初め、針葉樹が目につく山道をずっと登って行くと、正面左手に大きな鳥居が見えてきた。

高萩さんの車がハザードランプを点滅し始めたので、私達もそれに倣って道路わきのちょっとした規模の駐車スペースに車を停めた。

高萩さんと小和田さんが車から降りたので私達も続いた。

「この奥に先ほど話した砂金が採れたといわれている沼が在るんですよ・・」小和田さんがそう言って、道路とクロスする小川の上流を指した。

「という事は西金沙神社の奥宮の下あたりに成るんでしたっけ?」私が確認の意味で小和田さんに尋ねると、彼は大きく肯いた。

「その通りです。よく覚えてますね・・」小和田さんはそう言って私のうろ覚えを認めた。私はその時、県道の脇に在る小さな祠(ほこら)に気付いた。

「いや、先程本宮神社で教えてもらったばかりですし・・」私はそう言いながら、県道と小川が交差する辺りに在るその祠を指さして言った。

「あの祠はどんな神様を祀ってるんですかね・・」と。

私の質問に小和田さん達は首を振るばかりで、応える事はなかった。その小さな祠の事を彼らは気にも留めなかったのだろう、と思われた。

祠が気になった私は、その川沿いの小さな祠に向かって歩いて行った。

祠にはまだ真新しいと思われる供え物や、白い和紙に毛筆で神名が書かれていた御幣が何枚か置かれていた。

その御幣に書かれていた神名は「金山彦命」とあった。私はその事に驚き、嬉しくなって大きな声で皆を呼んだ。

「ちょっとっちょっと、この祠の神様は金山彦ですってよ⁉」と。

それを聞いて皆も集まって来て、小さな祠の中の真新しい御幣を覗き込んだ。

「これはまだ新しいですね・・。ここ二・三日のモノのようですかね・・」藤木さんが言った。

「ってことは、祠の神様の御祭りがあってから、まだそんなに日が経ってないってことですかね・・」私がそう呟いた。

しばらく沈黙が続いて、小和田さんが私達を見て

「皆さんは運がいいですね・・。こうやってこの祠の神様の名前を知ることが出来て・・」と言った。

「これも神様のお導きズラかね・・」久保田さんがニヤリとしながらそう言った。

「そうかもしれませんね・・」私もニヤリとしながらそう言った。

「いずれにしても、この小川の上流にはやはり砂金が採れる場所が在った、という事なんでしょうね・・。ところで小和田さん、『西金沙神社』の祭神は確か大巳貴命(おおなむちのみこと)じゃなかったんでしたか?」私が尋ねた。

「アはい、その通りです大巳貴命です・・。それとこれから行く西金沙神社の奥宮で祀られているのは白山神社だったはずですよ。この川の奥に在る、沼の真上の崖に鎮座しているお宮なんですけどね・・」小和田さんはそう教えてくれた。

「なるほど、という事は西金沙神社には『大己貴命』の他に『白山神社』も祀られているという事なんですね、そして『金山彦』もまた、ですかね・・」私が確認の意味でそういうと、小和田さんは、

「『金山彦』はあまり自信はないですが・・。このあたりの神社には割と白山神社が多いのは確かです。それも金鉱の在った場所辺りで祀られてる神様は・・」と応えた。

「へぇ、そうなんですか白山神社がね・・。とすると祭神は菊理姫命とかに成るんですかね、白山神社であれば・・」私が呟く様にそう言った。

「どうだったですかね・・。すみませんあまりそちらには詳しくないんもんで・・」小和田さんが申し訳なさそうにそういった。

「ボチボチ西金沙に向かうとしますか・・」高萩さんがみんなを見てそう言った。

その声につられて私達はそれぞれの車にと戻った。駐車スペースの傍らに石造りの比較的新しいオブジェが在った。キャプションには「四方固め」と書かれていた。

私達はそのまま「金山彦」を祀った小さな祠近くの鳥居を後にして、西金沙神社に向かう高萩さん達の車に続いた。

西金沙神社参道、左隅の小さな祠は金山彦を祀っている。

それから私達は、クネクネと曲がるつづら折りの山に向かう道路を数分間走ると、ほどなくして大きな神社に着いた。西金沙神社であった。

西金沙神社はこれまで茨城に来てから訪ねた、他の金沙神社に比べてずいぶんと大きく立派で、明らかに格の違いを感じた。

といっても目に付くのは大きな樹木に囲まれた社務所で、肝心の神殿の類を目の前で確認することは出来なかった。

山頂近くの神社という事で、拝殿や本殿といった神殿はたぶん左手前の樹木の間を登って行く、参道の先に在るのだろうと想われた。

ロケーションは千寿町に在った「金沙山神社」や遠州浜松の秋葉山本宮上社に似ていた。完全に山の中の神社で、本来は周囲の山そのものがご神体であったのではないだろうか、と私は感じた。

道路横の駐車場で待っていた高萩さん達に近づくと、彼らはこの神社についての概況を話してくれた。

高萩さんが駐車場の向かい側の、社務所の在る北側を指して、

「この山が西金沙神社に成ります。山を登る登山道の様な、そこの参道をずっと行くと拝殿が在りますし、更にその先の急な山道を登って行くとほぼ山頂といった処に本宮が在ります。

先ほど下でも話が出たと思いますが白山神社が鎮座しています。ほぼ断崖絶壁を背にしてその奥宮は鎮座していて、その断崖の真下に大きな沼が在って、そこでも砂金が採れたようです。

その沼が先ほどの金山彦を祀った祠の脇を流れていた、小川の源流に成るわけですね」と山の上を指して解説してくれた。

「なるほど、この険しい山の山頂近くでも金が採れたわけですね・・、要するに山金が採れる金山(かなやま)なんですね、この山自体が・・」私がそう言った。

「ま、そういう事です。たしかその奥宮の背後の崖の周辺でも金鉱の跡が在った、という事です。でしたよね小和田さん・・」高萩さんは小和田さんに確認するようにそう言って、同意を求めた。

小和田さんは大きく肯いて、

「その通りです。実際この神社の周辺には多くの金鉱の跡が確認できてましてね、7・8か所は在りました。その社務所前の参道を登って拝殿に行くまでの間にも、金鉱跡が幾つか確認できたんですよ。それから・・」小和田さんは社務所側から、今いる駐車場の反対側の山間を指して、

「こちらを少し下った辺りでも、6・7か所は金が採掘された跡が確認できました」と、駐車場上のやや平らな台地の向こうを指さして、そう教えてくれた。

「その金鉱跡って、時代的にはいつ頃になるんですかね・・」私が尋ねた。

「そうですね、基本的には佐竹氏の時代だと、私達は考えています」小和田さんが応えた。

「という事は鎌倉時代から、室町/戦国期に掛けて、という事ですかね・・」私が確認した。

「あはい、そうです。その中で最も活発だったのは戦国期だったのではないかと・・」小和田さんが応えた。

「そんなに下るんですか・・。鎌倉時代初期とかではないんですね・・」私は時代が下ってしまった事にがっかりして、ついそんな言葉を口走ってしまった。私としては、安田義定公に近い鎌倉時代初頭であって欲しい、という想いがあったのだった。

「因みに戦国時代という事は、秀吉の天下統一の後ですか、それとも前ですか?」上野さんが小和田さんに尋ねた。

「秀吉の天下統一の後の事だね。というのも佐竹藩が領内の金鉱開発を熱心にするようになったのは、秀吉の『朝鮮出兵』に関係しているからなんだ」高萩さんが小和田さんに代わって、上野さんに向かってそう話した。

「戦国大名の佐竹氏は秀吉の『朝鮮出兵』に駆り出されて、この北関東から最前線の基地が在った、九州佐賀まで数千騎の兵を派遣させられてね、秀吉からは相当の負担を強いられてたってわけさ。

で、その軍資金として小さくて持ち運びが簡単な砂金や金粒の需要が高まって、そのための金鉱開発が活発になった、ってことなんだな。

まぁそんな事もあって、その時期に常陸の國の金山開発が最も積極的、かつ組織的に行われた、というわけなのさ・・」高萩さんはそう言って、その時代的な背景を私達に判り易く説明してくれた。

「なるほど、そういう事でしたか『朝鮮出兵』の負担がね・・」私はそう言って、高萩さんの説明をすんなりと受け入れた。論理的で、説得力のある話であった。

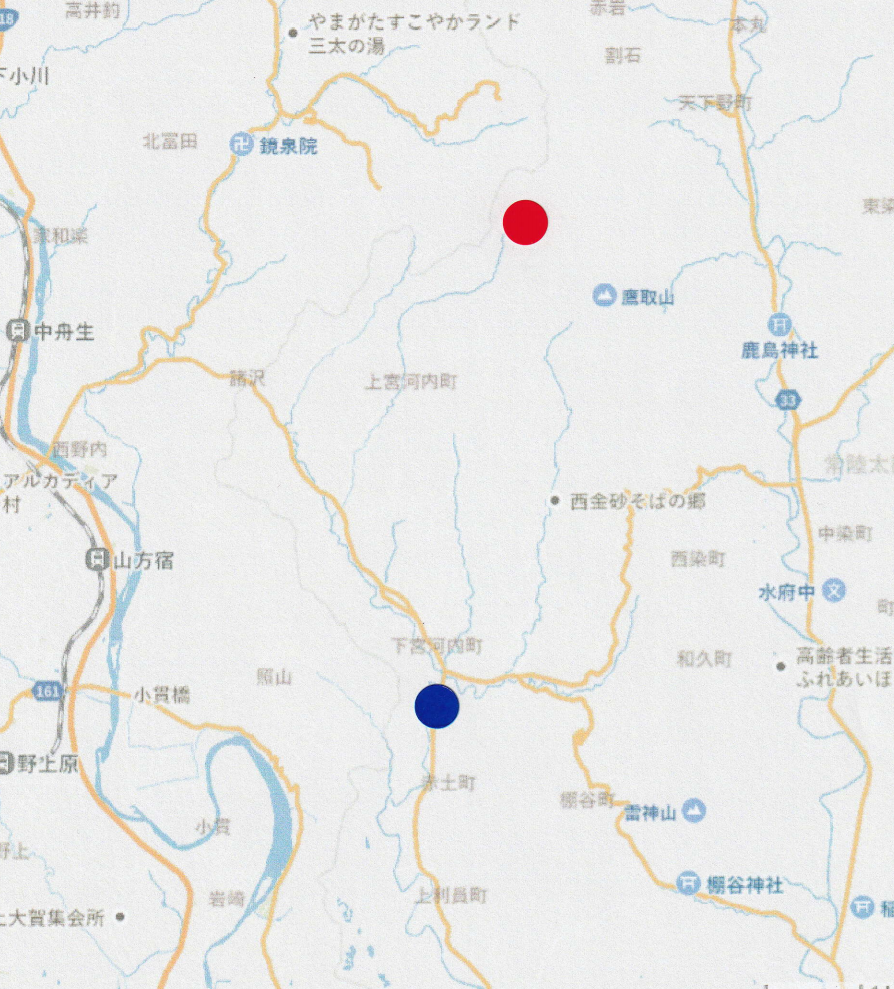

ー 西金沙神社周辺の金鉱跡地等 ー

赤丸●:上から奥宮、拝殿、社務所

緑丸●:左下参道沿いの金山彦の祠、中央:金砂城跡地

青丸●:金鉱群跡地

「それから、こちらのちょっと平らに成っている台地は『金沙城の跡地』と言われている場所でしてね。ここにはかつてお城が、と言っても当時の事ですから館だと思いますが在って、佐竹氏が金沙山に籠った時の拠点が築かれた場所、といわれています・・。それは考古学的にも確認できていることでしてね・・」と高萩さんは付け加えた。

高萩さんのその説明に、さっそく私は反応して、

「頼朝の『金沙合戦』の時の、ですかね・・」と言った。

「残念ながら南北朝や室町に入ってのモノらしい、という説が有力なようです。というのも金砂山への籠城は、頼朝との『金沙合戦』の時の他にも、佐竹一族の中での跡目相続の争いがあった時や南北朝の戦いの時もありましてね、戦況が不利になると佐竹氏のご先祖はたびたびこの金沙山に籠城してたようなんですよ・・」と高萩さんは付け加えた。

「なるほど、ここって急峻で岩盤の多い山だから、守り易くて攻め難い場所っぽいですもんね・・」私は誰に言うともなく、そう言った。

「ホレで、ほの効果はあっただけ?」久保田さんが興味津々、といったような顔で高萩さんに尋ねた。高萩さんはニヤリとして、

「それはもう効果てき面だったようですよ。此処は難攻不落で、籠城に最適な場所だったようでしてね・・。頼朝の時もそうでしたし、南北朝の戦いの時も跡目相続の時もそうでしたが、いずれも戦闘ではここでの佐竹氏の籠城を攻め落とすことは、出来なかったらしいですね。

で、持ちこたえた佐竹氏はここでの防戦をきっかけに逆転勝利したり、耐え忍んでからその後、復活してますからね・・」高萩さんは続けた。

「確か頼朝の時は、佐竹氏の一族で本家を裏切った親族が居たんでしたよね・・」私が『吾妻鏡』の事を思い出してそう言うと、高萩さんは肯きながら、

「籠城した佐竹秀義の叔父の佐竹義季が頼朝の誘いに乗って、本家を裏切ったわけですね・・。その影響を受けた秀義の軍はここから撤退してしまった、という事です・・」そう解説した。

「確か奥州の方に逃げたんだったかい?佐竹秀義は・・」上野さんが高萩さんに、そう言って確認した。

「まあ奥州というか奥久慈の一つで、福島県=磐城との境に近い山奥の華園城に秀義軍は撤退して、そこでしばらく鳴りを潜めていたという事だよ・・」高萩さんが友人である上野さんに、タメグチで応えた。

「確か、鎌倉幕府の奥州藤原氏攻めの時になって、佐竹軍は頼朝の麾下(きか)に参集したんだったよな・・」上野さんが応じた。

「そーいう事。で、その時の佐竹軍の軍旗が源氏の白旗で、頼朝軍と同じ白旗だったのが気に入らなくって、頼朝から扇を差し出されて『この扇を白旗に貼って、うちの旗と区別しろ!』って、言われたんだよ・・」とニコニコしながら高萩さんが説明した。

「それが佐竹氏の『白旗に月の扇』の家紋に成ったんでしたよね。確か『吾妻鏡』にそのように・・」私も『吾妻鏡』に書かれていたそのエピソードを思い出して、やはりニヤニヤしながらそう言った。

「まぁ、あのエピソードにはそんな風にまことしやかに書かれてますが、頼朝の心情としては同じ河内源氏の一族だけど、お前たちとは格が違うんだぞ!と上下の関係を、多くの御家人達の前ではっきりと宣言した、ってことでしょうね・・」高萩さんはにこやかな目でそう言って、ニヤリとした。

「しかしまぁ、そういうことだとすると佐竹氏にとってはこの金砂山というのは、いざという時に頼りになる、ありがたい山として大事にされてきたんでしょうね・・」藤木さんが感心したようにそう言った。

「その通りなんですよ。佐竹氏はここに籠城することで何度も命が救われてるわけだし、これからもいつ何時お世話になるかもしれない、といった想いが常にあったわけですからね・・。

そんなこともあって、金沙山の山頂に在る金沙神社や薬師寺を初めとした仏閣は佐竹氏の守護紳や守護寺として尊崇もされ、大旦那として財政面でも大いにバックアップをし続けたわけです・・」高萩さんが続けた。

「その上、砂金や山金も採れる宝の山でもあったわけですからね・・」小和田さんが付け加えるようにそう言った。

「確かに・・」と私は肯きながら同意した。

その小和田さんの発言で、私たちはこの山が金を生む「かなやま」であることを改めて思い出し、我に返った。

「そうすると、この山が『西金沙神社』といわれている事と、ここから北北東だったかに在る『東金沙神社』との関係っていったい何なんですかね・・。

やっぱり向こうでも砂金や山金がたくさん採れたから、なんですか・・・」私が以前から疑問に思っていた、二つの東西の金沙神社の関係について改めて二人に尋ねた。

私の問いに高萩さんが、

「それがですね、立花さん・・。『東金沙神社』周辺では砂金や山金は殆ど採れなかったみたいでしてね、そっちのセンではなかったようですよ。

それより頼朝の軍事的な思惑で、此処に在った『金沙神社』や『薬師寺』を強制的に北北東の今の『東金沙神社』の場所に移した、というのが東金砂の開山というか神社仏閣移設の真相であったようですね・・。

というのも向こうは難攻不落というような場所ではないので、佐竹氏に再び籠城される可能性が少ない、と判断したんですよ頼朝は・・。

それに確か金鉱跡はほとんど見つかって無いんでしたよね、小和田さん」高萩さんはそう言って小和田さんに確認した。

小和田さんは大きく肯いて高萩さんに同意して、

「東金沙神社周辺にはほとんど金鉱の跡は無かったですね。で二つの神社の間に在る山田川沿いに7・8か所見つかってるんですが、それらもどうやらこの金沙山の金鉱の鉱脈の延長、と考えた方が良い場所でして、殆ど東金沙神社とは縁がなさそうです・・」と東金沙神社周辺の金鉱について解説してくれた。

「ホウそうなんですか、向こうの神社周辺ではほとんど砂金や山金は見つかって無いんですか・・」私は小和田さんの説明を聞いて、改めて「西金沙神社」と「東金沙神社」の関係を理解することが出来た。

赤丸●左:西金沙神社、赤丸●中央右上:東金沙神社

青丸●:山田川沿いに縦に連なる「金鉱の跡地」

*金鉱跡地は前述の『常陸佐竹氏金山跡時空探索考』を基に著者が作成

「やっぱりあれだね、この山が難攻不落だったから、後のち佐竹氏が籠城するようなコンがあって、また山城の拠点に成られちゃぁ困っちもうじゃんて、頼朝は考げぇたっちゅうコンだね・・」久保田さんが周囲を見回しながら、納得するようにそう言った。

「ま、そういう事でしょうね・・。実際、この場所から山田川を挟んだ向こっ側の山に神社仏閣が引っ越してからは、この金沙山とその周辺は二階堂氏をはじめとした、佐竹秀義軍を攻めた鎌倉の御家人達の領地となったんですよ。

それから鎌倉幕府が崩壊して、南北朝の戦いを経て室町期に佐竹氏が常陸之国を統一するまでは、その御家人達の子孫や末裔がここいらの郷主や地頭になって、金沙郷を支配してたんですからね・・」高萩さんはそう言って、その後の金砂山近郷の郷村が辿った歴史を解説してくれた。

『 吾妻鏡 』 抜粋 ―金砂合戦―

:治承四年(1180年)11月4日の条

『全訳吾妻鏡1』83ページ(新人物往来社)

(佐竹)冠者秀義は・・・父四郎隆義は(京都で)平家方にあり。かたがた思慮ありて、左右なく参上すべからずと称して、当国金砂城に引き込もる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

佐竹冠者、金砂において城壁を築き、要害を固め、兼ねてもって防戦の儀に備へ、あへて心を揺るがさず。干戈を動かし、矢石を発つ。

かの城郭は高山の頂に構ふるなり。御方の軍兵は麓の渓谷に進む。

( )は著者の註