この物語『甲斐源氏安田義定と駿河・遠江之國-田子の浦砂金編-』は『同著-遠州森町編-』の続編になり、本著書の最終編の物語になります。 富士山西麓から遠州浅羽ノ荘・磐田見付・森町と、八百年前の安田義定公のいくつかの痕跡を確認してきた主人公達が、最後に「田子の浦の沙金」の存在について知る事に成ります。それによってますます自分達の仮説「富士金山と潤井川・田貫湖・長者ヶ岳」の関係に確信を持つようになるのです。 【 目 次 】 |

天竜浜名湖鉄道の掛川駅は、同鉄道の始発駅であり同時に終着駅でもある。

JR東海道線や新幹線と接続しており、遠州地区の内陸部を逆U字型に走るローカルな鉄道の起点と成っている。

もう片方の駅は浜名湖の西岸域で愛知県との県境になる「新所原」であり、浜名湖の北側を「三ケ日」方面に繋がっている。

私達が横須賀女史に紹介された、白くてシンプルなビジネスホテルは、その天浜鉄道掛川駅の正面近くに在った。かつての女史の教え子が、今は支配人をしているという事だ。

ホテルは機能的で効率的でありながら、一部屋当たりの個室はシッカリゆとりをもって造られていた。造られてから10年とは経ってないものと思われ、小綺麗で部屋の設備や備品も比較的新しかった。

横須賀さんが言われたように、ビジネスホテルとしてのインフラは充実していた。

中でも洗面付きの浴室は2畳分くらい取ってあり、浴槽は深くゆったりとしていた。

コストダウンを意識し過ぎているホテルに比べ、湯船に浸かってゆっくりと、豊かな時間を過ごすことが出来た。

バスタイムを快適に過ごせるビジネスホテルは、そう多くはない。

備品で嬉しかったのは、ズボンプレッサーが部屋に常備されていたことであった。ズボンの折り目を意識する私はそれをよく使うのであるが、ビジネスホテルで部屋に常備しているのは、稀であった。このホテルを紹介してくれた横須賀さんには、感謝した。

待ち合わせ時間の午後七時の5分前に私が1階のロビーに降りて行くと、すでに皆が参集していた。

ホテルを出て、横須賀女史の誘導で私達は駅とは反対側のホテル裏手の飲食街にと向かった。

その通りは、飲食街と言ってもそんなに大きなものではなく、車が一車線づつ通れる広さで、交通量は少ない道路だった。

その両側にお店が二・三十軒程度張り付いて居るレベルでヒューマンスケールと言って良い、手ごろな空間であった。

この規模・ロケーション・空気感を私は気に入った。

そして何よりもその店の殆どが地元の小規模なお店であった事と、いわゆるシステム化されたナショナルチェーンが、その飲食街に殆ど見当たらなかったことが私は嬉しかった。

このような飲食街の一角に在る店ならば大丈夫だろう、と想った。

紹介されたホテルの事もあって、横須賀女史のセンスには信を置いていた。

炉端風のその店は、彼女が言っていたように小綺麗な店というよりは年輪を感じさせるタイプの店で、この街で長きに渡って営業し続けて来たことを物語っていた。

店の手入れは好く行き届いているようで、古くはあっても決して汚くはなかった。

店の店主や女将との呼吸が合えば、今後も遠州に来る機会があればおなじみさんに成っても良いかな、と私は秘かに想った。

客の多くは常連客であったようだ。私達の様な旅行客と思われる人は、殆ど見受けられなかった。地元に根を張っているお店なのだろう、と私は想った。

炉端風のカウンター周りの奥に在る、個室に私達は案内された。

と言っても、勝手を知っていた横須賀女史に誘導されて、私達はそのままついて行っただけだったのだが・・。

部屋に落ち着いて、女史の勧める店の名物料理を中心に注文を終えると、私達はビールで乾杯をして一息入れた。

ひと段落つくと、横須賀さんが私達の関係について聞いてきた。

山梨の三人と私が一緒であることに、疑問を感じているようであった。それは鹿藤さんも同じようで、女史の質問に肯いていた。

「立花さんは、山梨の三人とは毛色が違うようですが、皆さんは一体どういった関係なんですか?・・」横須賀さんはニコニコしながら、まっすぐ聞いてきた。

「ほりゃぁ、どういうコンだい、毛色が違うってぇ。ほんなに、違わんらに・・」西島さんが笑いながらそう言った。

「だめさようじゃん・・、おらん等は甲州弁丸出しだもん。判っちもうら・・西島さん」久保田さんがニコニコと目を細めて、茶々を入れた。

「いやね、甲州弁と標準語の違いはもちろんだけど、ほかにもね~」女史はそう言って鹿藤さんに同意を求めた。鹿藤さんはビールを飲みながら口元に笑みを浮かべ、目で同意を示していた。

「私達の関係ですか?」そう言って私は説明を始めた。

「森町の役場でも言ったんですが、こちらのお三方はお気付きなようにネイティブな山梨県人でして、三人とも山梨郷土史研究会のメンバーなんです・・」私は若干のユーモアを交えて、そう言って、

「で、私は中央線の国分寺に住んでる定年退職者です。

親父が山梨出身ってこともあって、山梨には親近感を抱いてますし、子供の頃から祖父母のいた韮崎に夏休みなんかには妹とよく遊びに行ってたりして、第二の故郷でもあるんです山梨は。

そんなこともあって、ネイティブ甲州弁は通訳なしでも理解できるんです。ハイ」私はにやにやしながら、そう言った。

「という事は、その頃からのお知り合いとか?」女史が言った。

「いや、そんなに昔ではありません。去年の春頃です・・。

私がお三方と知り合ったのは、去年の正月に私が函館の友人に頼まれてちょっとした調査に行った先で、こちらの西島先生に出遭ったことが、すべての始まりでして・・」私の話に、横須賀さんが更に聞いてきた。

「因みに、その調査ってどんなことでしたの?」

「あ、はい。その調査ですか?ちょっと話が長く成りますが、それでもかまいませんか?」私は静岡の二人に確認した上で、ビールを飲んで口を滑らかにさせてから、話を始めた。

「その調査ってのはですね、鎌倉時代の初期に甲州の金山(かなやま)衆が千㎞以上離れた蝦夷地北海道に、金山開発のために千人クラスの規模で渡った、って書いてある古文書の真贋を検証するための、調査だったんです」私の説明に、横須賀さんも鹿藤さんも驚いたようだ。無理もないことだが・・。

「鎌倉時代初期に、蝦夷地にですか・・。それって、札幌とか十勝とかですか?その蝦夷地って・・」女史が聞いてきた。

「いや、函館の近郊です。知内っていうんですが、北海道最南端で道南の渡島(おしま)地方に成るんですが、津軽海峡に面した、本州に一番近い郷です。

丁度、北海道新幹線が津軽海峡のトンネルに潜る、その出入り口にあたる街です。それから、北島三郎の故郷でもあるんですよ、知内は」

「へぇ~、ってことは津軽半島の対面(といめん)辺りに、なるんですか?」彼女が言った。

「道南渡島、ってことは北海道の森町の近くですか?その知内は・・」鹿藤さんが口を挟んできた。

「ええ、まぁ・・。そうではありますが、北海道ですからね。直線距離でも6・70㎞くらいは離れてると思いますよ。間に大沼や駒ヶ岳を挟んでますから・・。

それに向こうの森町は噴火湾に面してて、津軽海峡に面してる知内や函館とはかなり離れて遠いですよ・・」私はそう言ってから、気付いた。

「あ、そうか。同じ森町同士で交流があるんですか?北海道とは・・」私がそう言うと鹿藤さんは肯いて、

「そうです、私も行った事あるんですよ北海道の森町。3・4年前のことですが・・、確か魚介類がうまかったのとイカ飯が名物でしたね」と、懐かしそうに言った。

「そうでしたか・・。イカ飯名物ですよ、確か。話を戻しますが、その古文書に書かれていることの真贋を求めて、身延町の『甲州金山博物館』にヒヤリングに行った時に、偶然事務室を訪ねて来られた西島さんに遭遇しまして、それが縁で・・」私が言った。

「で、その真贋を確かめる事って、どんなテーマだったんですの?」女史が言った。

「まぁ、課題は幾つかあったんですがね。

メインは『甲斐之國にいはら郡があったかどうか』という事でした。その他に、その『いはら郡の領主とされた荒木大学の痕跡が、山梨に何か残ってないか』とか『金山衆が蝦夷地に渡ったといった事が、伝承や資料に残ってないか』とか、まぁそう云ったようなことを調べに、山梨に行ってきたという訳です」私が説明した。

それを聞いてた横須賀女史は、一瞬何かを頭に浮かべた様な顔をした。

「実はそのプロセスで私は初めて、安田義定公の存在を知ったんです。それを教えてくれたのが、こちらの西島大先生なんですよ。ホントにその節はお世話になり、ありがとうございました」私はちょっとおどけながら、そう言った。

西島さんはニヤニヤしながら、無精ヒゲをいじって聞いていた。

「それ以来義定公の深みにはまって、今日に至ってるんです。まぁ実際は結構楽しんでますけどね、あはは・・。

で、その際西島大先生に安田義定公のスペシャリストである、こちらの藤木さんと久保田さんをご紹介いただきまして、それ以来こうしてお付き合いいただいてご一緒しているというわけです」と私は言った。

「で、そのテーマの真贋のほどは、どうでしたの?山梨までワザワザ行かれて、調査された結果と言いますか・・」横須賀女史はそう言って、私の目をじっと見た。

私は彼女が、「甲斐之國いはら郡」についてどのような結論が出たのかを、手ぐすね引いて待っているように、感じた。

「そうですね、まぁ地元の方だからお判りだと思いますが、『庵原郡』は、甲斐之國ではなくって駿河之國ですよね、ふつうそう思いますよね。実は私も最初そう思っていたんですが、期間限定で『甲斐之國いはら郡』であったことが判明したんです。

それをご教授頂いたのが、こちらの無精ひげを生やした西島大先生だったんです」私はアルコールが回って来たためか、何度か軽口を挟みながら説明を続けた。

「で、その普通ではない期間限定のお話をゼヒお聞かせくださいませんか・・」丁寧な言葉づかいで横須賀女史はそう言ったが、彼女のその時の眼は獲物を待ってるハンターのような感じがした。

「その期間限定に関わって来るのが、誰あろう安田義定公なんです。ご存知かと思いますが、治承四年1180年にあった頼朝の平家追討の挙兵の際に、甲斐源氏を率いた義定公が、富士山北麓の『波志田山の合戦』で、平家方の駿河の目代橘遠茂と俣野景久の連合軍を破ったのが、事の始まりでしてね・・。

俣野は頼朝軍を石橋山で粉砕した大庭景親の弟で、石橋山での勝利の余勢をかって橘遠茂と共に、甲斐に攻め込もうとしたんです。甲斐源氏を討伐するためにですね」女史と鹿藤さんは、私の話に身を乗り出して聴いていた。

「『波志田山の合戦』ご存知ですよね・・」と私が聞くと、二人は肯いた。

「義定公はその合戦で駿河の平氏軍に勝利した余勢をかって、そのまま波志田山近くの富士山西麓を実効支配しちゃったんですよ・・。まぁそれが、『甲斐之國いはら郡』の始まりなんです。

そしてその二か月後、駿河の目代橘遠茂は安部川手越の長田入道との連合軍を組織して、再度甲斐源氏を攻めに来たんです、この前のリベンジに来たんですよね彼は。例の富士川の合戦の1週間近く前に、ですね。

ご存知だと思いますが、富士宮の上井出で駿河の連合軍は義定公や甲斐源氏の主力と戦い、完膚なきまでに壊滅させられちゃうんですよね・・。主要なメンバーは打ち首にされたり捕虜になってしまうんです、駿河軍は・・。

その戦いの勝利で義定公は富士山西麓の支配を、ほぼ完璧なものにしたんです。

そして最後の仕上げが、例の富士川の源平合戦での甲斐源氏の勝利だったんですね。 それで義定公の富士山西麓の支配権は、確立されたわけです・・。それ以来、富士山西麓は義定公の支配地に成ったんです。で、そのエリアが『甲斐之國いはら郡』と呼ばれるように成ったわけです。ここまでは、了解ですか?」私は二人に尋ねた。

「富士川の源平合戦が、実際は甲斐源氏と平維盛の征東軍との戦いである事は私も知ってましたが、それに安田義定も関係してたんですね。武田信義軍の甲斐源氏だと思ってましたが・・」横須賀女史がそう言った。

「そうですよ、その通りです。因みに信義公と義定公は兄弟なんです。ご存知かもしれませんが・・。

ただ兄の信義公が甲斐源氏の氏(うじ)の長者でしたから、弟の義定公はマァ副将みたいな位置づけだったでしょうけどね・・。」

「でもそういう事だと、平安末期というか鎌倉時代の創成期に庵原郡は二つ在った、ってことですか?」鹿藤さんが疑問に思って、聞いてきた。横須賀さんも大きく肯いた。

「結論から言うと、そういう事です」私はそう言い切った。

「どうして二つの庵原郡に成ったのかしら、もうちょっと判るように話してもらえませんか?」横須賀女史が、そこが肝心と詳しい説明を求めた。

「その理由はですね、幾つかあります。一番大きなのは義定公が駿河之國の一部である庵原郡の、富士山西麓の支配というか割譲を兄の武田信義公に要求したからだと、想います。

波志田山の戦いは殆ど義定公たちの戦いで、信義公の武田一族は信濃平氏との戦いで信濃に向かい、その戦いには全く関わってなかったんですよ。

だから富士山西麓を実効支配してたのは、安田義定公だったんです」私はのどの渇きをビールで癒した。

「それに、当時の富士山西麓は農業の生産性が低く、稲作の荘園が基本単位であったあの時代にあっては、不毛の地として殆ど見向きもされていなかったエリアだったんですね。二番目の理由ですね。

要するに、痩せた土地と評価されてたわけです」私がそう言うと、女史はさらに突っ込んで来た。

「そんな痩せた土地に、何故安田義定は固執したんですか?稲作に適さない、生産性の低い痩せた土地に・・」彼女は言った。私はニヤリとして、応えた。

「それはですね、義定公の領地経営の視点から見た時、富士山西麓が宝の山だと映ったからですよ」私が言った。

「え?宝の山?ですか・・、痩せた土地だったんでしょ。それって具体的には、どういう事なの?」女史は更に詳しい説明を求めてきた。

「義定公の領地経営の特徴が関係してくるんですが・・。

彼が当時の普通の領主と違う点はですね、稲作の荘園経営をベースにしながらも、そのほかに『金山開発』と『騎馬武者用の軍馬のための畜産と育成』とを領地経営の二本柱として位置づけ、推進していた点にあるんです」私はそう言って二人を見て続けた。

「甲斐之國の本貫地である牧之荘で、彼がやっていた農業以外の領地経営と同じなんです。牧之荘では『黒川金山での金山開発』と『乙女高原や牧丘でやっていた軍馬の畜産経営』ですが、それらの実現性が富士山西麓では高い、って考えたんだと思います」その私の説明に、横須賀女史はしばらく考えていた。

「富士山西麓にその金山開発と軍馬の育成の可能性や実現性を、義定公は見出していたんです。まぁ朝霧高原を見れば、軍馬の育成が可能であることは比較的容易に気付いたと思いますけどね・・」私が言った。

「でも、金山開発って簡単に判るものなの?」横須賀女史が疑問を呈した。

「それはね、多分何でもそうだと思うけどその気になって自ら探して行かないと、得られないことってあるでしょ」私は言った。

「マァ確かに一般論としては、そうですけどね・・」女史もそれには同意した。

「義定公は富士山西麓を自分の領地とした時に、黒川衆の力を借りて領内に金鉱山があるかどうかを、調べさせたんだと思いますよ、たぶん。

あの朝霧高原の西側に連なる二千m級の、屏風のような連山を見てね。この山々の中の何処かに金山がありはしないか、ってですね。

その役割を担ったのが、後に蝦夷地に渡った金山衆の頭領だった、荒木大学だったんじゃないかと。これはまぁ私の推測ですがね・・」私はそのように説明して、ビールを飲んだ。

その時ちょうど、店の女将が若い青年と共に、注文の品を運んできた。

彼らがそれらの品をテーブルに置き終わると、私は続きを話し始めた。

『 吾妻鏡 第一巻 ー波志太山の戦いー』治承四年(1180年)八月二十五日の条

『全訳吾妻鏡1』62ページ(新人物往来社)

俣野五郎景久、駿河国目代橘遠茂の軍勢を相具し、武田・一条等の(甲斐)源氏を襲はんがために甲斐に赴く。

富士の北麓に宿するのところ、景久ならびに郎従帯するところの百余張の弓弦鼠のために食ひ切られおはんぬ。よって思慮を失うの刻、

安田三郎義定・工藤庄司景光・同子息小次郎行光・市川別当幸房、(頼朝の)石橋において合戦を遂げらるる事を聞き、甲州より発向するの間、波志太山において景久等に相逢う。

おのおの(騎馬の)沓を廻らし矢を飛ばして、景久を攻め責む。挑み戦ひ刻を移す。

景久等弓弦を絶つによって、太刀を取るといへども、矢石を禦くに能はず、多くもってこれに中る。しかれども景久雌伏せしめ逐電す云々

( )は、著者の註

甲州と駿河を結ぶ往還道

「それに義定公は金山開発の威力っていうか、それによってもたらされる金の力の大きさを、的確に認識していたんだと思います。義定公は本貫地の黒川における金山経営で、金が持つその威力をしっかり認識していたんだと思いますよ・・」

「まぁ、確かにそうかもしれないけど、そんなに簡単に見つかったのかしら・・」彼女は簡単には、納得しなかった。

「それはたぶん『長者ヶ岳』や『長者ヶ池』にヒントがあると思いますが、ここから先は西島先生の方が詳しいので、バトンタッチしたいと思います。西島さん、お願いします」私はそう言って、西島さんに続きをお願いした。

西島さんは肯いて、私に代って話始めた。

「富士宮には今でも長者ヶ岳にまつわる伝承や、伝説があるコンは、知ってるかい?遠藤秀男さんっていう、富士宮の郷土史研究家が居ただよね」西島さんの話に、横須賀女史が強く反応した。

「知ってますよ遠藤先生!父の友人で、富士山西麓の郷土史の研究に人生をささげた方ですから・・」と、彼女は目を輝かせて言った。

「おまん(あなた)の親父さんの友人?」西島さんが驚いて言った。横須賀女史は肯いて父親の事を話し始めた。

「私の父は富士宮近くの富士川町で中学の社会の教師をしてたんですけど、その頃交流があったんですよ。遠藤先生とは・・」

「あぁ、ほうだっただかい・・」西島さんはそう言ってから、話を続けた。

「ほれだったら話は早いズラ。ほの遠藤先生の著書にも書いてあるように、長者ヶ岳周辺で砂金や金片が採れるコンを、黒川衆は地元の人間から聞き込んで調査を始めただと思うだ。長者ヶ岳や長者ヶ池辺りを中心にな・・」

「長者ヶ池、ですか?」女史が聞いてきた。

「今の田貫湖のコンだよ。昔は長者ヶ池って言われてただ。遠藤先生の本にも、書いてあるだよ」西島さんが言った。

「なるほど、そうだったんですか・・」横須賀さんはある程度、納得したようだ。遠藤秀男氏の名前が出たからかもしれない。

「そういえば父が言ってた事があるんですけど・・」女史が思い出したようにそう言った。私達は彼女の話の続きを待った。

「いやお父さんがね『大昔田子の浦から砂金が取れたことがあった、って續日本紀に書いてあるんだ』ってね、そう云ったことがあるんです」彼女が言った。

「ん?ホンなコンがあっただかい?」西島さんが言った。

「なんでも東大寺の大仏を作る時に日本全国から砂金なんかを集めた時のことだと言ってました・・」横須賀さんは続けた。

「それって八世紀の頃でしたか、東大寺の大仏ができた・・」私が呟いた。

「ええ天平勝宝二年ですから西暦だと751年でしたわ、確か・・」女史が記憶を辿るようにスラっとそう言った。さすがは日本史の教師だと私は感心した。

「田子の浦から浜金が採れたってことは、潤井川が関係してるんでしょうかね・・」私がそう言うと、藤木さんが肯いて、

「そういう事でしょうね、富士宮で見てきたように潤井川の源は田貫湖ですからね、長者ヶ池や長者ヶ岳が関係していた、そう思って差し支えないでしょう・・」と私の呟きを肯定して、そう言った。

「ご存知でしょうけど、当時は富士川の瀬が十五瀬もあったという事で、潤井川も富士川の支流として田子の浦辺りで合流してましたからね・・」私は横須賀女史を見ながら言った。

「ええ、『十六夜日記』にも書かれてましたよね・・」彼女は肯きながらそう言った。

「やっぱり私達の仮説は的を得ていたようですね」私はそう言って西島さん達の顔を見てニンマリした。山梨の三人は共に嬉しそうに肯いた。

「そうだったんですか、『續日本紀』にそんなことが書かれてたんですか・・。皆さんの推測もまんざらでは無かったってことなんですね、いや見直しました」鹿藤さんはそう言ってから、さらに続けた。

「でも、どうして『甲斐之國のいはら郡』と言ったんでしょう?」と改めて聞いてきた。確かにその点についてはまだ話してなかった。

「それはですね、後に兄の武田信義公が駿河守に成って、駿河之國を支配したことに関係があると思いますよ」私が言った。

「と、言いますと・・」彼が呟いた。

「要するに庵原郡を、富士川を境にしてその右岸の富士山西麓と、左岸の静岡市側とに分割したことが原因で、両者を分けて呼称する必要性が生じたんだと思います。

先程も言いましたが、義定公が富士山西麓の割譲を兄の信義公に要求したから、そういう問題が生じたわけです。で、左岸を従来通り『駿河之國庵原郡』と呼び、右岸を『甲斐之國いはら郡』と呼んで区別したんだと・・」私は説明した。

「でも、あっちは富士郡では・・」鹿藤さんが言った。

「平安時代の末期は、富士山西麓は富士郡ではなくて庵原郡だったんじゃないかって思いますよ。先程も言いましたが、当時の農業生産力では富士山西麓は痩せた土地で不毛の地というエリアで、取るに足らない土地と評価されていたからですね。

古代の庵原郡の範囲は、今よりずっと広かったと思います」私はそう言った。鹿藤さんは、沈黙した。

彼は頭の中で、疑問を持ちながら私の言った事について、考えていたのかもしれない。

「立花さんのおっしゃる通りですよ。例の『續日本紀』にも『庵原郡多胡浦濱』って確か書いてありましたから、当時の田子の浦や今の富士市は庵原郡だったようです・・。八世紀のことですけどね」横須賀さんが私の説を認めるように、そう言ってフォローした。

「『甲斐之國いはら郡』の事はなんとなく判りましたが、他の事はどうだったんですか?荒木大学の足跡とか痕跡は・・」横須賀女史が改めて尋ねた。

「そうですね、荒木大学に関してはその存在を明確に示すものは見つからなかったんですが、彼は義定公の四天王と言われた竹川氏の一族ではないかって思ってます。例のふもとっぱらの竹川氏の、ですね」

「毛無山の麓の?彼らって、今川義元の室町後期の頃の金山開発の人じゃぁ・・」女史が呟いた。

「あぁあの竹川氏ですか・・、今川義元から御朱印をもらった。彼らが『義定公の四天王』って、関係あるんですか?」鹿藤さんが聞いてきた。

「竹川氏は義定公の四天王の一人で、私達は竹川一族が黒川衆の頭領格として金山開発を担ってきた有力者だと、考えています。

当初は甲斐之國の黒川で金山開発を行ってきたと思いますが、先ほど言ったように義定公が『甲斐之國いはら郡』で始めた金山開発、後に『富士金山』と言われる富士山西麓で金山開発をするにあたって、一族の若くて有能な幹部を連れて来たんじゃないかって思ってます。

それが富士金山の始まりで、毛無山より10㎞以上南の長者ヶ岳がその場所だと考えています。田貫湖近くで潤井川の水源ですよね・・。田子の浦の沙金に繋がる。

で、その若くて有能な竹川氏の一族の中心人物が、荒木大学だったんじゃないかってマァそんな風に推察しています」

「それを裏付ける古文書とか、考古学的な痕跡とかは、何かあるんですか?」横須賀女史がまた、突っ込んできた。

「残念ながら、荒木大学の固有名詞に繋がるものは無いんです・・」私が言った。

「って事は、あくまでも推測の域を出ないって事でしょ・・」彼女が言った。

「立花さん、渡来古銭があるじゃんケ・・」久保田さんが言った。

「あ、そうだそうでしたね。これはまぁ、荒木大学の固有名詞ではないんですが、考古学的な物証と言っても良いと思いますが、中国からの渡来古銭が北海道の知内や、山梨の黒川金山の遺跡からも見つかってるんですよ。

マァ古い渡来古銭だけなら、日本中で出土してますから珍しくはないんですが、両者で出土した渡来古銭には、かなり高い共通性がありましてね。

それが黒川衆の蝦夷地への集団移住の有力な検証材料になるんじゃないかって、私達はそう思ってます」私がそのように説明すると、横須賀女史が、

「具体的には、どのような共通点があったんですの?」と聞いてきた。

「それはですね、両者で出土した渡来古銭の種類の内7・80%が共通している点が、まず挙げられます。渡来古銭の鋳造年を、比較検討する事で判ったんですがね。

更にそれらの古銭を、荒木大学らが知内に来たとされる年である1204年を境に、古銭の数量のシェアを比較してみても、両者とも同様のシェアだったんですよ。

二つの地区の物理的な距離が千㎞以上離れていることや、知内の出土が海辺であったのに対し、黒川の遺跡は標高千五百m級の高地であった点を考え合わせると、殆どあり得ないことなんですよね。この両者の共通性は・・」私がそう言うと、それまで黙って聴いていた鹿藤さんが、

「確かに、おっしゃることは判らないでもないんですが、北海道の渡島地域や山梨の他の地域で出土した渡来古銭との、比較検証はされたんですか?」と、聞いてきた。私はそれを聞いて、内心ニャッとした。

「ハイ、比較検証しました。知内と同じ津軽海峡に面する、渡島函館の志海苔地区で出土した渡来古銭や、黒川金山の在る甲州市塩山の千野地区で出土した渡来古銭と、比較検証しました」

「で、どうでしたの?」横須賀女史が身を乗り出して聞いてきた。

「ばっちりでした。函館志海苔の古銭と甲州塩山千野の古銭との共通性は、黒川と知内の共通性に比べて15・6ポイント近くかけ離れてました。

鋳造年の比較においても、数量シェアを1204年以前と以後とに分けて比べても、かなりの開きがありました」

「と、言うことは?」横須賀女史が言った。

「ハイということは、知内出土の渡来古銭と黒川金山出土の間でみられた程の共通性が、千野や函館志海苔との間ではみられなかった、ということです。

従って両地区との間に何らかの繋がりや、関係があったとは言えないということです。

逆のいい方をすれば、黒川金山と蝦夷地知内の間には、何らかの繋がりや関係があった可能性が相当高い、ということです」私はそう言って二人を見据えて話を続けた。

「で、両者の物理的隔たりや環境の違いを考えると、その両者をつなげた人物や人間達の存在が当然、求められるわけです。千㎞以上離れた両者の間を移動できるのは、人間だけですからね・・。

じゃぁ、黒川金山と蝦夷地知内に共通するのは何かというと、知内の古文書に書かれているように、金山の開発であり荒木大学に率いられた甲州金山衆、ということに成るんです」私は自信をもってそう言った。

「ん~ん、なるほどですね・・」横須賀女史は唸った。

「それに先ほどの『田子の浦の沙金』にしてもそうですが、潤井川からの砂金が田子の浦に堆積して浜金に成ったことは想定できても、毛無山の金山からの山金や砂金だと、田子の浦には繋がらないでしょう?

毛無山には潤井川のような田子の浦への川筋が、無いわけですから・・」私は追い打ちをかけるように、そう言った。二人は、ようやく納得してくれたようだった。

「ところで、その知内の古文書って、どんな書物なんですか?」鹿藤さんが改めて聞いてきた。

「あ、それですかそれはですね、知内町最古の神社『雷公神社』の宮司である大野家に八百年間伝わって来た、と言われている『大野土佐日記』という古文書です。

若しご興味があったらインターネットで調べればわかりますが、函館市中央図書館の蔵書にも成っていますよ。参考までに、ですが・・。

因みに北島三郎は大野穣(みのる)というのが本名なんですが、彼は宮司大野家の縁戚筋に当たるようですよ・・」私は応えた。

「話は変わるけんが、横須賀さんのボトルが無くなったけど、新しいのを頼むかい?」西島さんが、ボトルを持ちながらそう言った。

「頼むじゃんけ。こんだけの人数で飲んでるだから、小刻みに注文するより絶対ほの方が安く済んで、お得だと思うよ・・」久保田さんが言った。皆も肯いたので、同じ銘柄の焼酎のボトルを頼むことにした。

私はそれを機に、トイレに立った。

私がトイレから戻ると、さっそく鹿藤さんが持参の袋から一冊の本を取り出して、言った。

「これは、旧浅羽町の教育委員会が出した本で、浅羽の『稚児流鏑馬』神事に関する資料なんですが、皆さんのお役に立てるようでしたらと思って、持参しました」鹿藤さんはそう言って、B5版サイズのベージュの冊子を私達に差し出した。

表紙には『流鏑馬資料集』というタイトルで、稚児流鏑馬を描いたイラストが載っていた。出版者名として、浅羽町教育委員会の名が記載されていた。

『 日本紀 巻第十八 』天平勝宝二年(751年)三月十日の条

『續日本紀史料』51ページ(皇學館大學史料編纂所)

三月戊戌。駿河の守従五位下楢原造東人等。於部内廬原郡多胡浦濱。獲黄金献之。練金一分沙金一分。於是。東人等賜勤臣姓。

上記は孝謙天皇が国家行事として推進していた東大寺大仏殿を造営するにあたり、陸奥之國の砂金と共に駿河の田子の浦で採れた沙金(浜金)を用いたことが記されている。

朝廷はこの功労に応え、位階を授け褒美を与え、租税を免除している。

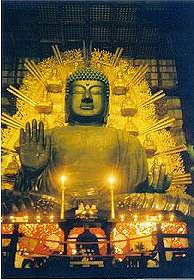

東大寺大仏殿

西島さんが受け取り、ぱらぱらと中身をチェックし始めた。

「平成五年の三月に刊行された資料で、今から24・5年前のものです」と、鹿藤さんが冊子について話した。

西島さんの手が停まって、ある箇所を熟読し始めた。

「この資料集は、皆さんが森町の教育委員会でおっしゃっていた旧浅羽町の三つの八幡神社、地元では『浅羽三社』って言うんですが、その浅羽三社で行われて来た稚児流鏑馬についてまとめたものです。

浅羽三社の氏子の家などに伝わる古文書などを集めて資料として、記載・記録してあります」鹿藤さんはそう言って私達の顔を見て、続けた。

「鎌倉時代から続いていた浅羽の伝統行事が、戦前末期の物資が窮乏した時節に中断してしまったことを憂いて、三社の主だった氏子たちが集まってこの伝統を後世に残していかなくてはいけない、という動機で始められた事業の集大成という事だそうです」

鹿藤さんが、資料の概要を話し終えた時、西島さんがその冊子を開いて、

「ちょっとここを見てみろしね・・」と云って、藤木さんに渡した。そのページは浅羽三社の稚児流鏑馬の神事を、中心になって継承して来た氏子について書かれてあり、彼らに多い家紋について書かれていた。

「藤木さんどう思う?前のページの浅羽之庄の守護・地頭職の一覧表と、ほこに載ってる家紋も見た上で、おまん(あなた)の感想を聞いてみてぇじゃん・・」西島さんが言った。

それを受けて、藤木さんも熟読を始めた。

「ほこには、近江源氏の佐々木氏の事が詳しく書いてあるじゃんな。でもほの佐々木氏が浅羽ノ庄に、地頭識として赴任して来たのは足利尊氏の時代ってなってるら」

「佐々木貞氏、観応二年(1351年)ってなってますね・・」藤木さんが応えた。

「確か、昨日浅羽の支所でもらった資料には、鎌倉時代からの伝承が残ってるって在ったじゃんな。いま、鹿藤さんもほう言っただけんが・・」西島さんがそう言うと藤木さんが

「矛盾してますね百四・五十年はズレますね、この通りだとすると・・」応えた。

「あらっ!浅羽三社の稚児流鏑馬って、そんな古くから続いてるんですの?」横須賀女史が、驚いたように言った。鹿藤さんが肯いて、認めた。

「ほうずら・・。鹿藤さんはどう思うだい?ほの百五十年間の矛盾について・・」西島さんは、改めて鹿藤さんに聞いてみた。

「いやぁ~、そんな風に考えて読んでなかったんで・・」と鹿藤さんは言葉を濁した。

「ほうかじゃあほれはほうとして、ほこに載ってる『丸に四ツ目菱』を家紋としてる家について、次のページに氏子の家名が書いてあるじゃんな?藤木さん、ほれを見て何か感じんかい?」と西島さん今度は、藤木さんに聞いた。

「ひょっとして、柴田氏・金原氏のコンですか?」藤木さんが応えると、西島さんはニヤッと笑って、

「ほのとおり。ちょっと匂うじゃんな・・」と言った。

「音の響きからだと柴藤三郎に絡む家系かとか、金山衆に縁のある名前なのかとか、連想できなくもないですかね、飛躍してるかもしれませんが・・」私が言った。西島さんは嬉しそうに、顔を崩して、

「マァほういう感じかな・・。オレも自分で飛躍してるって、自覚してるだけんがな・・あはは」と言った。

「実はね西島さん、この『四ツ目菱』は安田義定の家紋である『四ツ目割菱』を連想させるだよ。僕には・・」藤木さんが応えた。

「ん?義定公の家紋は『丸に花菱』じゃ、なかっただか・・」西島さんが言った。西島さんの疑問に藤木さんが応えた。

「そうです『丸に花菱』が正式な家紋ですが、武具にはこっちの『四ツ目割菱』を使うことが多かったですよ」藤木さんが安田義定の専門家としての知識を披露した。

「ほうか、まぁ義定公のスペシャリストのおまん(あなた)が言うじゃぁ、間違げえねえズラ・・」西島さんはすぐに、藤木さんの説に従った。

「ということは、この資料集に書いてある流鏑馬の神事を熱心に継承して来た氏子の家の何軒かは、義定公の武将級の家来筋の末裔である可能性があるかもしれない、ってことですか・・」私が言った。

「浅羽三社と流鏑馬の神事が、芝八幡神社の義定公と梅山八幡神社の柴藤三郎、それに浅岡八幡宮の浅羽宗信との関係で始まったんじゃねぇか、ってすればほんな風に考えるコンも出来なくもねぇズラ・・」西島さんが浅羽三社の関係を整理して、そう言った。

「確かにそういう事であれば、鎌倉時代から続いてる神事だという伝承にも、矛盾しなくなりますね・・」と、私が言った。

「ちょっとちょっと、そちらだけで盛り上がっていないでその話もう少し詳しく聞かせていただけませんこと・・」横須賀女史はそう言って、浅羽三社に関する私達の推察について尋ねて来た。

女史のリクエストに応えて、私が浅羽三社に祀られている祭神や合祀されている神社の種類、更に『吾妻鏡』に書かれている内容などを基に立てた、私達の見解や推測を整理して、説明した。

更に、義定公の領地経営の特徴である騎馬武者のための軍馬の育成が、浅羽之荘の後背地である「笠原ノ牧」とも、深くつながっている点についても話した。

横須賀女史は浅羽宗信が、いったん浅羽之荘の庄司を義定公によって解職させられた後、ひと月半で「田所の職」として復権したことに興味を示した。

義定公が浅羽一族を復権させたのは、彼がかつて自分に反旗を翻した人物であっても、有能な人材であれば積極的に登用してきた事に、盛んに感心していた。

と、同時に義定公が当時の浅羽之荘の新田開発にかなり力を入れていた事に、認識を新たにした、と驚いていた。

話が鎌倉時代初期の新田開発や干拓事業に及んだ時、鹿藤さんが地元の郷土資料館で今月行われている展示会について、情報提供してくれた。

浅羽の郷土資料館は、先日私達が訪れた旧浅羽町役場であった現在の袋井市浅羽支所の目の前の文化施設である。平屋建てて、モダンな造りのしゃれた建物であった。

その資料館で、今月いっぱい開催されている『浅羽地区の新田開発の歴史的歩み』と言った内容の企画展を教えてくれた。

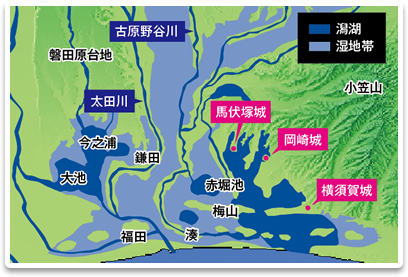

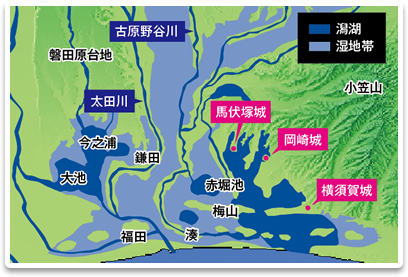

「私も先週子供を連れて観て来たんですが、その企画展の展示物の中に面白い展示パネルがあるんですよ。六千年前の遠州の地形推定図から始まって、数千年単位で遠州のその時代毎の地形が描かれてましてね。平安時代や鎌倉時代についてのパネルも、中にはありました」

鹿藤さんの話に私達は関心を抱いた。

「浅羽地区を含む遠州灘に繋がる、太田川や天竜川の河口域がどのように変貌を遂げて来たかを確認するのに、皆さんでしたら参考に成るんじゃないかと、そう思いまして・・」と鹿藤さんは私達に勧めてくれた。

「そのパネルには今浦の湖なんかも、載ってましたか?見付の・・」私が尋ねると、

「ハイ確か磐田原台地の下、南側に今浦の湖も描かれていたと思います。その展示パネルを観れば天竜川から小笠山の間の、現在の袋井市の古代・中世の地理的環境をきっと理解することが出来ると思います・・」と鹿藤さんは言った。

その話を聴いて私達は、明日さっそく浅羽の郷土資料館を訪れてみよう、ということに成った。横須賀さんも行ってみたいと云い、浅羽郷土資料館の所在地を確認していた。

その話が済んでひと段落した時、横須賀女子が聞いてきた。

「あの、ちょっと教えてほしいんですが、皆さん八百年も前の鎌倉時代のことを、今いろいろと掘り下げて調べたり研究されてますでしょ。その際の、着眼点とかメルクマールのようなものって何かあるんですか?」

「メルクマール?」西島さんが呟いた。

「マァ指標とか基準とか、要するにリトマス紙に成るようなものは何ですか?って言われてるんですよ、横須賀さんは・・」私がフォローした。

「なんだ、ほういうコンかい。ほうだね、おらん等がリトマス紙にしてるコンはね、マァ『神社』かな・・」西島さんが言った。

「神社ですか?」横須賀女史が言った。

「ほうだよ、神社。神社ってね、結構昔のコンがほのまま残ってるコンが多いだ。日本人は多神教ずら、一神教じゃねぇからいろいろ痕跡が残ってるだよ。創建以来のコンや伝統的に祀られて来たコンが、結構残ってるだ。

時の権力者が交替したり庇護してる有力者が変わっても、神社にはほのまま痕跡が存続しているコンが、わりと多いだ・・」西島さんが言った。

「確かにそうかもですね。シリアやアフガニスタンでイスラム教徒の過激派が仏教の古代遺跡や古代ギリシャやローマの遺跡を、異教徒の史跡だからって破壊するのを目にするけど、日本じゃそういった事って殆ど起きないですもんね・・」横須賀女史がしみじみ言った。

「まぁ日本でも明治維新の時に廃仏毀釈ってのがありましたがね。あれなんか、国家神道の過激派による一神教の押し付けみたいなものでしたですよね。

でも、あれはホントにレアなケースでしたよね日本では・・」私が付け加えた。

「確かに明治維新の初めの頃や昭和の初期には、異常なコンや例外的なコンが幾つか起こってるじゃんね。まるで、熱にでも浮かされてるみてぇに・・」久保田さんがそう言った。

「まぁ明治維新は一種の軍事革命ですから、そう言った事も起きたんでしょうね。昭和初期は軍部のクーデターでしたし。それらも結局は長続きしなかったですよね、両方とも。

多神教の日本人の価値観は、そう簡単には変えられないですよね。国家が権力使ってやっても・・。それと祟りを怖れるっていう、心理的な効果も作用していたんじゃないですかね。陰陽道につながるような発想というか価値観の影響で、神様を冒涜(ぼうとく)したり蔑(ないがし)ろにすると、祟りがあるとか云って・・」私が続けた。

「まぁ、ほういうコンだ。ほう云ったコンがあるから鎮守の森が残ってたり、住宅開発があっても神社や仏閣が、存続出来てるだよ。

ほれと同じでね、神社のコンを調べるといろいろ判るコンがあるだよ。なんぼ八百年前のコンでもね」西島さんは横須賀女史に向かって、そう言った。

「なるほどですね、神社にヒントが在るってことですか・・。でもその神社のどういった点をメルクマールというかリトマス紙にしたら良いんでしょう?具体的には・・」女史が聞いてきた。

「ちょっいと酔いが回って来たみてぇだから、立花さん悪いけんが代わって応えてくくれんか・・」西島さんはそう言って、私に役割を振って来た。

遠州灘沿岸古地図(磐田市/袋井市/森町他)

「了解です」私はそう言ってから、横須賀女史に話し始めた。

「これまで僕たちが義定公の痕跡や足跡を神社に求めた時はですね、まずは神社の祭神が誰であったか、義定公につながる神様が祀られているかどうかを、確認しました。

義定公は甲斐源氏ですから、源氏の氏神『応神天皇』マァ『誉田別命(ほんだわけのみこと)』も同じですが、そう言った神様が祀られているかどうかですね。

それから神社の名称に八幡宮の名前が残っているかどうかも、ありますね。それは主神でなくってもですね、合祀されている場合でも同じです」私はそう言って彼女に確認してから話を続けた。

「次はですね、源氏を離れて義定公が力を注いできた領地経営につながる神様が、祀られているかどうかも確認します。具体的には『金山開発』につながる神様である、『金山彦や金山姫』が祀られているかどうか、ですね。

それから『軍馬の畜産育成』につながる神様ですよね、『馬主神社』とか、『駒神社』『駒形神社』とか言った名称に成ってるかどうか、そう言った名前のお宮が合祀されているかどうか、ですね」

横須賀さんは私の話を聞き、肯きながらメモを取っていた。

「で、そう言った目で確認できるものだと割と判り易いですが、それ以外で言えばですね、やっぱり神社の神事にヒントがあったりします。

義定公の場合は騎馬武者用の軍馬を畜産したり、育成したりだったので、『流鏑馬の神事』が行われているかどうかも、有力なリトマス紙に成るんです。浅羽之荘や富士宮の浅間大社が、そうだったですね・・」

私はさっき作ってもらった、焼酎のお湯割りを呑んで一息ついた。

「それから、横須賀さんの専門のお祭りですね。そのお祭りの中に金の開発につながる神事や、馬を祀る神事が行われているかどうかも参考になりますよね。

例えば初午の日に大きな神事をやる神社なんかも、同じなんです。特にそのお祭りの中でも、決め手になるといっても良いのは『お神輿』や『傘鉾巡行』等の中のご神体が何か、といった点ですね。

森町の『カサンボコ』と八坂祇園祭の『綾傘鉾』巡航の時のように、金山衆のご神体の『金の鶏』が祀られているかどうか、といった点が決め手に成ったりするわけです。ここまでは好いですか?」私は横須賀さんに確認した。

彼女は、肯きながら、

「たとえば神社の本殿の欄間に馬の姿が彫られていたり、阿吽の像が狛犬じゃなくって馬だったりする場合は、どうなんです?」と聞いてきた。

「あっ『大久保八幡』だ!」鹿藤さんが小さく叫んだ。

「それはモチロンそうでしょ。馬を祀った神社であることを建物全体で表現してるわけですからね・・。神社を造った氏子たちの想いがそのまま出てますよね、そこには」私はそう言って、横須賀さんの提示を肯定した。

「本殿の瓦や幟旗(のぼりばた)の神紋なんかでも、同じコンが云えるじゃんね。八幡神社だら三つ巴の紋とかが、さりげなく使われてたりしてね・・」久保田さんが言った。私は肯きながら、

「そうですね、その通りです。本来の神社の神紋とは関係ないのに『八幡の三つ巴』が紛れ込んでる八坂祇園神社なんかもそうですよね。

私達はあれにも甲斐源氏の氏神をさりげなく紛れ込ませているって、考えてるんです。まだ検証が出来てませんがね・・。

あと、今回私が痛感したのは『家紋』ですよね。義定公の家紋につながる家紋が浅羽の『稚児流鏑馬』を継承している氏子の家の紋と、共通していたといったような点ですね・・」

「なんだか、ずいぶん沢山あるんですね・・」横須賀さんがため息交じりに言った。

「あはは、その通りですね。マァいろんなところに、その痕跡が転がってるって言っても良いのかも知れませんね、神社には」私が言うと、それまで黙ってた西島さんが口を開いた。

「まぁ、ほういうコンだよ横須賀さん。神社にはいっぺぇ、痕跡や足跡が残ってるだよ。神様の指紋がべたべたとね。

ほんだからほういう視点でもって神社を見てけば、八百年前だろうが千年前だろうが探しモンは見つけられる、ってコンだ」西島さんはそう言うと、大きなアクビを始めた。

先ほど来一言も発しなくなっていた藤木さんは、座ったまま舟をこいでいた。

そろそろ潮時かも知れない、私はそう感じた。皆も同様の想いを抱いたようだった・・。時計を見たら、もう十時に近かった。

「では、そろそろお開きにしますか・・」私がそう言うと、それまで眠ってたと思ってた藤木さんがパッと目を覚ました。

「いやぁ失礼しました。どうやら寝ちまったようですね、最近弱くなって・・」藤木さんが言った。

「あ、もうお開きにしますか・・」横須賀さんが、ちょっと残念そうに言った。

「ええ、そろそろかと・・」私はそう言って、藤木さんと西島さんに目をやった。それで横須賀さんも、判ってくれたようだった。

「了解しました」彼女はそう言ってから、改めて私達に向かって

「今日は、いろいろありがとうございました。おかげでとっても勉強になりました」そう言って深々と頭を下げた。横須賀さんにつられて、鹿藤さんも頭を下げた。

「またこちらに来られる時はぜひご連絡ください。そしてまた色々教えてください。宜しくお願いします。これ私の連絡先です・・」そう言って彼女は、個人名刺を私達みんなに渡した。

「僕もご連絡、お待ちしてます。それから僕の方からも、連絡差し上げても宜しいですか?」鹿藤さんも私達に向かってそう言ってきた。私達がニコニコと肯くと、握手を求めて来た。

「お気軽に・・。それに僕らの方こそまた連絡させていただきますので、その時は宜しくお願いします」そう言って私は、握手に応じた。

挨拶が終わって、私達は横須賀さんに云って会計を済ませてもらった。店の値段はリーズナブルだった。確かに横須賀さんが言うように、コスパが良い店だった。

会計を済ませると私達は、店を出て駅側に向かった。

最後に、別れの挨拶を済ませると、

横須賀さんは左折し、駅前のロータリーに在るタクシー乗り場に向かった。

鹿藤さんはまっすぐ改札に向かった。JRで袋井まで行くという。

そして私達は右に曲がり、ホテルにと向かった。

九月下旬の十時過ぎともなると、熱帯夜は過去のものとなって涼やかな風が時折吹いて、気持ち好かった。

歩道周辺の草むらからは、秋の虫たちの合奏が賑やかに聞こえた。

夜空には十六夜か立ち待ち月か丸みを帯びた月が、雲の少ない夜空を静かに照らしていた。

『吾妻鏡 第二巻』治承五年(1181年)四月三十日の条

『全訳吾妻鏡1』105ページ(新人物往来社)

遠江國浅羽庄司宗信、安田三郎義定が訴えによって、所領を収公せらるといへども、謝し申すの旨等閑ならざるの間、安田またこれを執り申す。

依って、かつはかの庄内の柴村ならびに田所職を返給しをはんぬ。

これ子息郎従あまたあり。

もっとも御要人たるべきの故と云々。

安田義定は一月半もしないうちに、自らが求めた浅羽宗信についての先の懲罰の撤回を、鎌倉幕府に申請している。この事は、いったいどういう意味があるのだろうか?

かつて平氏によって浅羽之荘の庄司を務めていた宗信を、相良三郎頼長と共に国守の自分に従わず、源氏の鎌倉幕府に敵対する勢力として糾弾した、義定である。

まず安田義定は「笠原ノ牧」の足元の荘園「浅羽之荘」を、自分の遠江之國の領地経営に必要不可欠な領地として捉えていたのではないか、と思われる。

そのために浅羽之荘に固執して、浜名湖の「橋本の事件」を渡りに船ととらえ、浅羽宗信から取り上げ自らが地頭と成り、領地とすることが出来た。

もちろん『吾妻鏡』に書かれているように、浅羽宗信が義定に対して恭順の姿勢をとった事もあったであろう。

しかしそれ以上に、浅羽宗信一族を浅羽之荘の領地経営に必要な人間と判断した点が、大きかったのではなかったか、と思われる。

同じ事件で相良三郎頼長はほどなくして遠州灘に面する「相良之荘」を追われ、遠い九州熊本の山里の荘園である「人吉之荘」に、国替えをさせられている。

他方浅羽宗信は「庄司の職」から「田所の職」に身分を落とされてはいるが、浅羽之荘に留まることを許されている。上記のように安田義定の斡旋によって、である。

浅羽宗信が「田所の職」として浅羽之荘に留まり得たのは、湿地帯の多い当時の浅羽の地の水田化の作業に、宗信一族のノウハウや人力が必要だと、彼が判断したからではなかったかと私は想う。

治山治水や灌漑の技術は黒川衆の力を用いたとして、そこから先の水田化の事業に関しては、長く浅羽の地でそれを担って来た浅羽宗信一族の力が必要と考えたことが「御要人たるべき」という言葉に現れているのではないだろうか。

その様に考えると「浅岡八幡神社」に治水関係の神や、平氏の氏神「厳島神社」が祀られていたことも納得できる。この神社は浅羽宗信一族の拠点だったのかもしれない。そう考えると、「浅羽三社」と云われる浅羽之荘の三つの八幡神社は、

「梅山八幡神社」が芝藤三郎を中心とした藤原氏一族

「浅岡八幡」が浅羽宗信の一族

「芝八幡神社」が安田義定の本拠地

その様な三位一体の関係であったことが、推察出来得るのである。そして浅羽三社を稚児流鏑馬が巡行する事の意味も、すんなりと理解することが出来るのである。

翌朝私達は朝食を済ませると、8時過ぎに浅羽の郷土資料館にと向かった。

昨日鹿藤さんから教えてもらった、数千年前からの遠州地方の地形的な変遷を示したパネルを見に行くためだった。

袋井市浅羽支所のほぼ向かい側に在る、こ洒落た造りの資料館で私達は紹介されたパネルを見て来た。六千年前の袋井市を中心とした遠州地方は、下半分が殆ど遠州灘に浸食されている状態だった。

海の最北は森町の山名祇園神社が在る「飯田地区」であった。ということは六千年前には、袋井市山梨地区の「上山梨」辺りまで遠州灘が浸食していたことに成る。

それから二千年近く経つと、現在の遠州灘との境目にある陸地の辺りに、東西に長く須(洲)が張るようになってきた。

その東西の横に拡がる須は、東海沖地震によるフィリピンプレートの跳ね上げが原因だったのかもしれない、と私達は話し合った。

いずれにせよその横須が海水の侵入を遮り、残された内海の淡水化が進んだようだ。それから今浦の湖や大沼といった湖沼に変貌して行き、淡水湖が形成されることに成ったという。鳥取の宍道湖や北海道オホーツクのサロマ湖に感じが似ていた。

下って、今から千五百年くらい前に成ると、現在とほぼ同様の地形が遠州では形成されるようになった、とパネルは表現していた。

卑弥呼の時代であろうか西暦5・6世紀のことだ。それから更に「奈良・平安時代」「鎌倉時代」「室町~戦国時代」と、時代が下るたびに湖沼の面積は、次第に少なくなって行った。

これらのパネルによって、私達はかつて「とおきあわうみ」といわれた「遠江」の名のいわれを視覚的に確認することが出来た。それが確認出来ただけでもこの郷土資料館に来た価値があった、と私は想った。

郷土資料館を出ると、私達はまっすぐ森町三倉の「信州街道」に向かって北上した。かつて「馬主神社」と呼ばれたという「大久保八幡神社」にと向かったのだ。

三倉の大久保地区は同じ遠州地方とはいえ、太平洋の遠州灘に近い浅羽地区とは全く違い、山間地の集落といってよい場所であった。標高は、3百5・60mはあるという。

大久保八幡神社の境内といってよい敷地には、百m以上はあると思われる真っ直ぐな校庭が在った。今は閉校した小学校の校庭だという。

そしてこの真っ直ぐな校庭では、かつて流鏑馬の神事が行われていた、という事を考え併せると将しく馬場であったのだろうと思われる。

神社正面の本殿の欄間には、馬の透かし彫りが入っていた。

そして本殿の屋根瓦には三つ巴紋が施されていた。

更に本殿の柱の下方の横板との接合箇所には、花菱紋が何ヶ所にも打ち付けられていた。

更に本殿周囲の石垣は、かなりレベルの高い石組がなされていた。

私達はこれらの幾つかの義定公や黒川衆に繋がる「神様の指紋」を確認し、この森町奥の山峡のかつて「馬主神社」と呼ばれていた神社が、遠江之守を14年間務めた安田義定公の支援を受けた神社であることを、再確認したのであった。

また境内の左端には、山車(だし)用の背の高い格納庫が在った。昨日鹿藤さんが言っていた三倉大久保の祇園祭の際には、この山車が曳かれるのだということを私達は想像した。

この標高の高い地域の「馬主神社」と言われた神社は、将に馬の畜産・育成に携わった、大久保地区の人達の氏神であり、この稲作が殆ど期待できない山間部に於いて主産業であった、お馬様を祀る神社であったのだと確信した。

私達はこの「大久保八幡神社」は、安田義定公が自らの領地経営を振興するために、勧進・創設した神社に違いないと確認し、共通認識とした。

『大久保八幡神社』

・神社名 八幡神社

・神名帳社名 馬主神社

・御祭神 誉田別命(応神天皇)

・例大祭 八月一五日

・鎮座地 静岡県周智郡森町三倉字大久保4447

帰りに私達は「大久保地区」と「森町の中心部」のほぼ中間域に位置する、三倉地区の中心部に在る「許禰(きね)神社」に、寄って来た。

この神社にも「八幡神社」と「金山彦」とが合祀してあった。

その二つの神社は正式には、「黒田八幡神社」と「西ケ峯金山神社」といい、大正11年にこの許禰神社に遷宮、合祀されたという。

その理由は遷宮の数年前に発生した山崩れで、両神社を祀る集落が甚大な被害を被ったことが原因であったからだ、という。

かつて三倉の中心部をやや下った三倉川西岸の集落に在った、「黒田八幡神社」と「西ヶ峯金山神社」の二つの神社の存在は、安田義定公の領地経営の柱である金山開発が、この辺りでも行われていたことを示唆していた。

私達は許禰神社を後にして更に下り、「鍛冶島」と呼ばれる鍛冶屋の里の氏神である「日月神社」を訪れて、金山開発と鍛冶屋の里の関係について考えてみた。

富士山西麓の鍛冶屋の里である、上井出地区と比較しながらの検討であった。

金山から、金を含んだ金鉱石を掘り出し川沿いに運搬し、鍛冶屋の里でそれらを粉砕・精錬して、金塊に加工する。「金山」と「河川」そして「鍛冶屋の里」この三者の関係は密接で不可分なものだ。

このことは富士山西麓に限らず去年観て来た北海道の知内でも、同じ事が言えた。

更に、藤木さんによると甲州市塩山の黒川衆の本拠地でも同じ仕組みがある、ということだった。甲州市塩山においては「黒川金山」「重川」「下小田原の鍛冶屋の里」という関係に成っているらしい。

いずれにしても私達は、遠江守として14・5年間重任し続けた安田義定公の、遠州における本貫地であるこの遠州森町の山間部においても、彼の領地経営の柱の痕跡・足跡を、確認することが出来たのである。

その確証を得て、私達は遠州の地を離れることにした。今回の遠州でのフィールドワークも、実りが多かったことを喜びながら第二東名高速道路に乗って、帰路に就いた。

私が新富士から新幹線に乗る予定でいたこともあり、車は高速の富士インターで降り、新幹線の新富士駅にと向かった。

その駅ビルの飲食店で、私達は最後の昼食をとることにした。2階に在るその飲食店では、北側の窓辺に席を確保した。

北に面した横長の大きめのガラス窓からは、雄大な富士山が真正面に見えた。そのロケーションだけでも、価値があった。

私達は駿河湾で採れた海鮮料理を中心に、昼食を取った。本マグロの料理も充実していて、山梨のメンバーはとりわけ喜んだ。

新幹線で帰る私に皆はビールを勧めたが、車の運転をこれから3・4時間はするであろう久保田さんに遠慮して、それは断った。

食事が落ち着いてから私達は、今回の3泊4日の富士山西麓と遠州のフィールドワークを総括することに成った。

『大野土佐日記』において『甲斐之國いはら郡』といわれた、富士山西麓には上井出地区の鍛冶屋の里を始め、潤井川西岸地区での騎馬武者のための軍馬の育成及び調教の里の存在が、推測出来た。

また潤井川右岸の「金之宮神社」が義定公の富士山西麓の精神的な拠点であった、という事もほぼ確認できた。またその痕跡を「富士本宮浅間大社」の流鏑馬神事の中に、確認することも出来た。

更に横須賀さんからの情報で、かつて八世紀に田子の浦で沙金が取れたことが判った。東大寺の大仏建造に際し、その献上金が塗金に使われたという。

その田子の浦の沙金は、潤井川を流れて太古より堆積していた沙金であろう。

そしてその源は「長者ヶ池=田貫湖」「長者ヶ岳」であることを私達は確信していた。このことは「富士金山」の一つが「長者ヶ岳」であったことを、証明しているように私達は想われたのである。

西島さんは、山梨に帰ってから改めて『續日本紀』で確かめてみたいと言っていた。

遠州の地においては、義定公が地頭として領地としてきた「浅羽之荘」の、後背地に在る「笠原ノ牧」に於いて、森町の山間部で畜産した軍馬の飼育・調練をしてきたであろうと、推測することもできた。

その浅羽之荘においては、湿地帯が広く残る鎌倉時代初期にあっては、黒川衆の土木技術や浅羽宗信一族の力を借りて、新田開発や新たな荘園開発の推進が大きな領地経営の柱であったことも判明した。

そして私達がそれを確認することが出来たのは、浅羽三社に残る「稚児流鏑馬の神事」の存在であった。

「馬場八幡神社」とも呼ばれた「芝八幡神社」を核にして、「梅山八幡神社」「浅岡八幡神社」の成り立ちの背景や、それぞれの関係についても理解することもできた。

安田義定公にとってこの遠州の地での領地経営の特徴は、従来の「金山開発」「軍馬の畜産・育成」という大きな柱に加え、「新田開発や新たな荘園の開発」が重要な事業として付加されたことも判明した。

そしてその事業は「浅羽之荘」に限らず、「山梨之荘」や「向笠之荘」といった地域「太田川」や「敷地川」の中流地域でも行われていた、と推測することもできた。

また、義定公がそうまでして農業生産力の著しい強化に、力を入れて来たそのエネルギーの源が「遠江守の重任」と引き換えに、朝廷より負わされた「八坂祇園神社」及び「伏見稲荷大社」等の建て替えや、大規模な造築や修築の事業であることも判明した。

それらを私達が知ることが出来たのは、『吾妻鏡』における義定公に関する「諍(いさか)い」や「揉め事」の記述と共に、「祇園祭の神事」であった。

すなわち「山名祇園神社の舞楽」や遠州地方に残る「山車=屋台」更に、「カサンボコ祭り」の存在であった。

これらの祭はいずれも京都八坂祇園神社と、遠州地域との深い関わりによって誕生し定着したものであり、その両者を媒介したのが鎌倉時代初期に、遠州を14・5年間統治していた、お祭り好きの領主安田義定公であることも判明した。

それを決定づけたのが、京の祇園祭における「綾傘鉾のご神体」であった。

すなわち「黄金の鶏」である。言うまでもなく金山開発の担い手であった、甲州黒川衆のシンボルである。私達は、そう云った事を今回のフィールドワークの成果として知ることが出来た。

今から八百年前の鎌倉時代の初期、駿河之國「富士山西麓」と遠江之國において14・5年間という限定期間ではあったが、安田義定公が成してきた領地経営の足跡・痕跡の一端を知ることが出来たのである。

と同時に今回のフィールドワークは、私達に新たな課題を示すことにもなった。

富士山西麓と遠州に来て安田義定公の事績や痕跡を知ったことで、浮かび上がって来た新たな課題である。その課題に対して私達はそれぞれの立場と関心領域に応じて取り組むことを確認し合った。

具体的には、西島さんは『吾妻鏡』の深読みと併せて関白九条兼実の『玉葉』、右大臣藤原宗忠の『右中記』、内大臣中山忠親の『山塊記』などの熟読を試みることとした。

『吾妻鏡』に頼りすぎないための、複眼的視点の確保のためであった。

更に『續日本紀』についてもである。田子の浦の沙金を含め改めて確認してみたいと言っていた。

藤木さんは安田義定一族が滅ぼされた際、鎌倉の館において頼朝によって斬首された五人衆の内、あまり判っていない「前瀧口 榎本重兼」「前右馬充 宮道遠式」「麻生平太胤國」について調べてみることとした。

久保田さんは「京都の祇園八坂神社」と安田義定公の関係をもっと調べてみたい、と思っているようだ。

そして私は、久保田さんと共に「祇園八坂神社」について調べると同時に「伏見稲荷神社」との関わり、更に「後白河法皇」と安田義定公の関係についても検証してみたい、と思っている。

そう言ったことを互いに確認し合って、私達は今回のフィールドワークを終え、別れることにした。

私は新富士駅の北口ロータリー横の駐車場で、山梨に帰る彼らを見送り、東京に帰ることに成った。

駅のキオスクで、ビールとおつまみを購入して、新幹線に乗った。

車窓からは、雄大な富士を眺めることが出来た。